Самый красивый вокзал

Баку, как известно, издревле расположен на пересечении торговых путей – морских и сухопутных. Поэтому неудивительно, что когда стали появляться железные дороги, в Баку был построен железнодорожный вокзал. Однако не сразу.

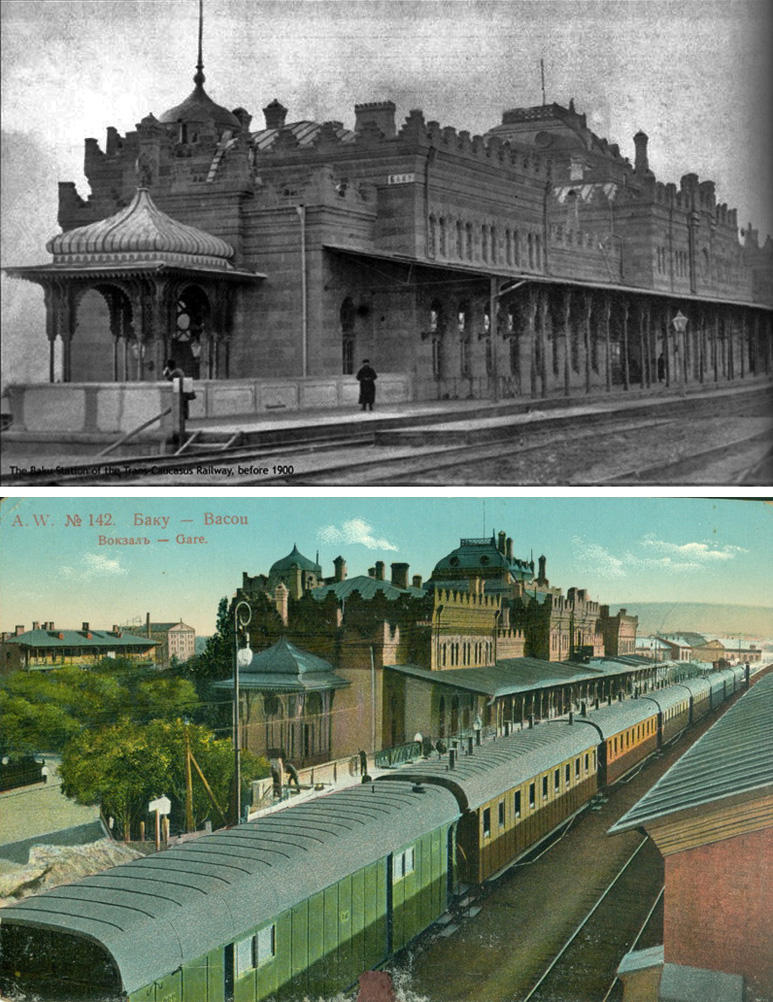

11 İyul 2016 14:12 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойБаку, как известно, издревле расположен на пересечении торговых путей - морских и сухопутных. Поэтому неудивительно, что когда стали появляться железные дороги, в Баку был построен железнодорожный вокзал. Однако не сразу. Первая в Закавказье железная дорога, связавшая Тифлис с Поти, была открыта в 1872 г., ознаменовав собой новый этап в развитии промышленности и торговли, а для Баку эта эпоха наступила на несколько лет позже - с открытием бакинского участка Закавказской железной дороги, соединившей берега Черного и Каспийского морей.

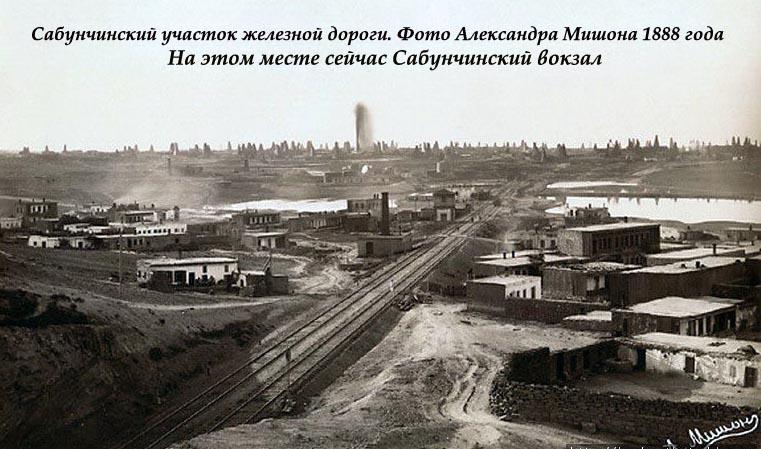

20 января 1880 г. императорским указом была введена в эксплуатацию строившаяся с 1878 г. первая железная дорога с широкой колеей протяженностью 20 км. (До этого железных дорог на территории Российской империи было немного и были они в основном узкоколейными.)

Эта дорога соединяла участок Баку - Сабунчи - Сураханы, и это была первая железная дорога в Азербайджане. Но вот что интересно: небольшая узкоколейка существовала на том же маршруте еще за десять лет до того.

Хотя это была одна из первых ширококолейных железных дорог на территории Российской империи, создана она была не в целях заботы о пассажирах, а для перевозки нефти с месторождений в Бакинский порт. Оканчивалась она не там, где сейчас, а в Белом городе, где вплоть до 30-х гг. прошлого века находился городской вокзал.

Однако речь у нас пойдет об истории железной дороги, хотя и эта тема невероятно интересна, а все-таки об истории вокзала. И мало кто знает, что у центральной пассажирской станции - Баку-Пассажирская (бывшая Баку-I) было целых четыре вокзала!

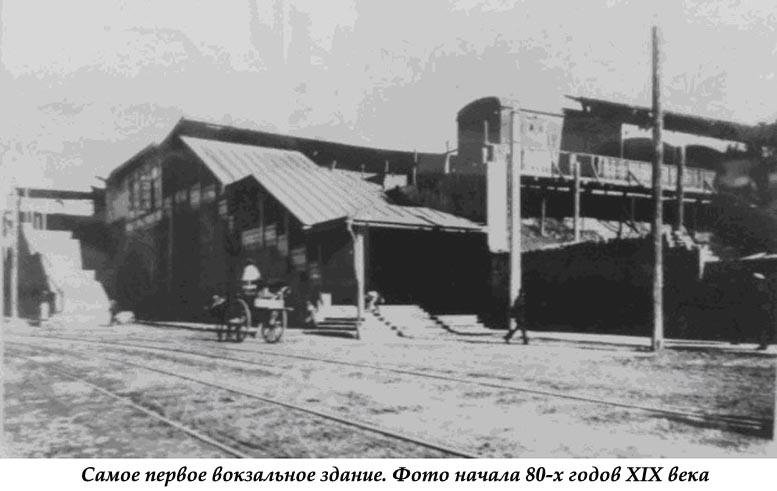

Самым первым был ничем не примечательный и весьма небольшой вокзал Баку-Сабунчинской железной дороги - не путать с Сабунчинским вокзалом. В действие он вошел в 1880 г. С этого вокзала отправлялись пригородные поезда по Баку-Сабунчинской железной дороге. Это было совсем непрезентабельное здание бело-синего цвета. (Такие одноэтажные постройки, кстати, стали потом своего рода стандартом, и их можно было встретить до самого недавнего времени.)

К этому времени уже вовсю строился монументальный Тифлисский вокзал - главный вокзал вновь открывшейся Баку-Тифлисской железной дороги.

Некоторые удивляются этому названию. Однако в нем ничего странного нет, такие названия в традициях нашего города: улица, ведущая в сторону Сабунчей - Сабунчинская, ворота Ичери-Шехер, смотрящие в сторону Шемахи - Шемахинские, пристань, с которой корабли во второй половине XIX в. отправлялись в Порт-Петровск (Махачкалу) - Петровская. (Об этом, кстати, можно прочитать в моем старом посте: http://olaylar.az/news/blog-oksana/177225 )

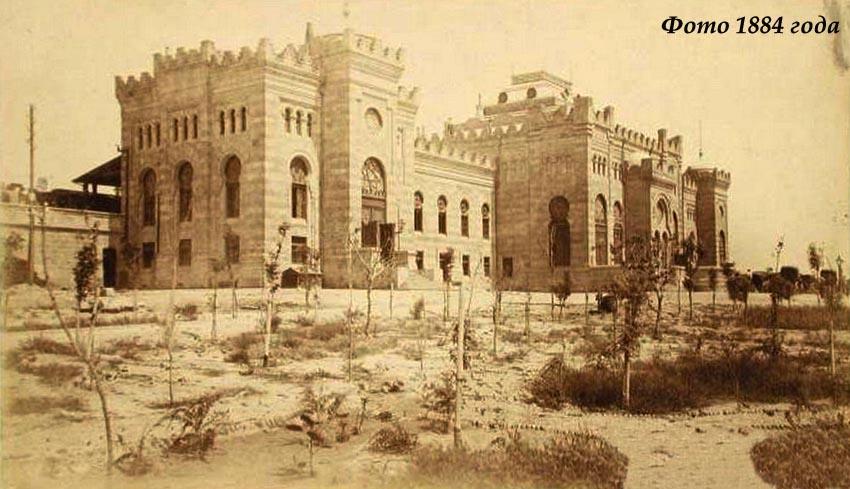

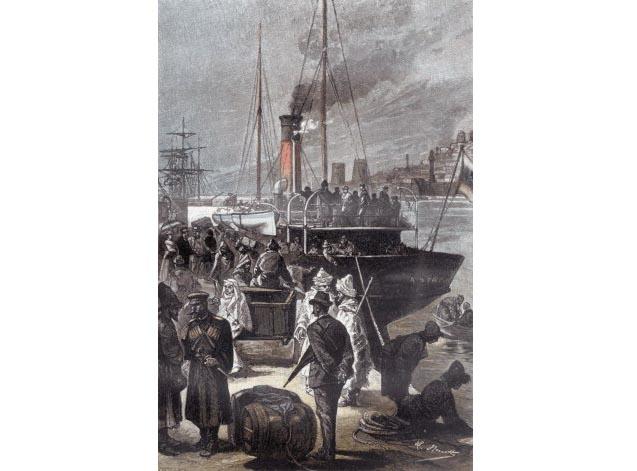

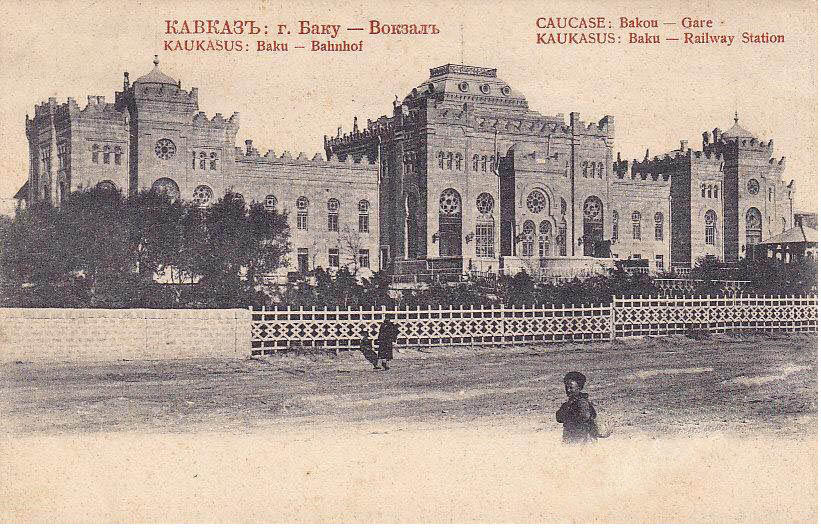

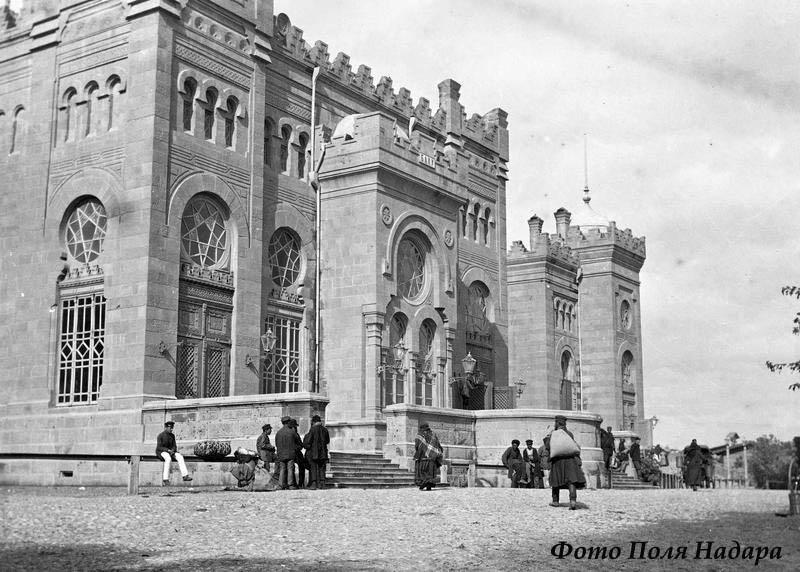

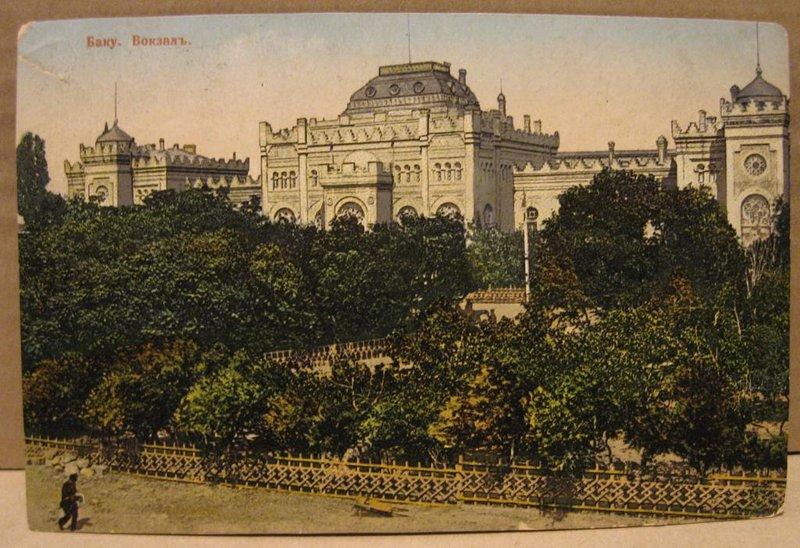

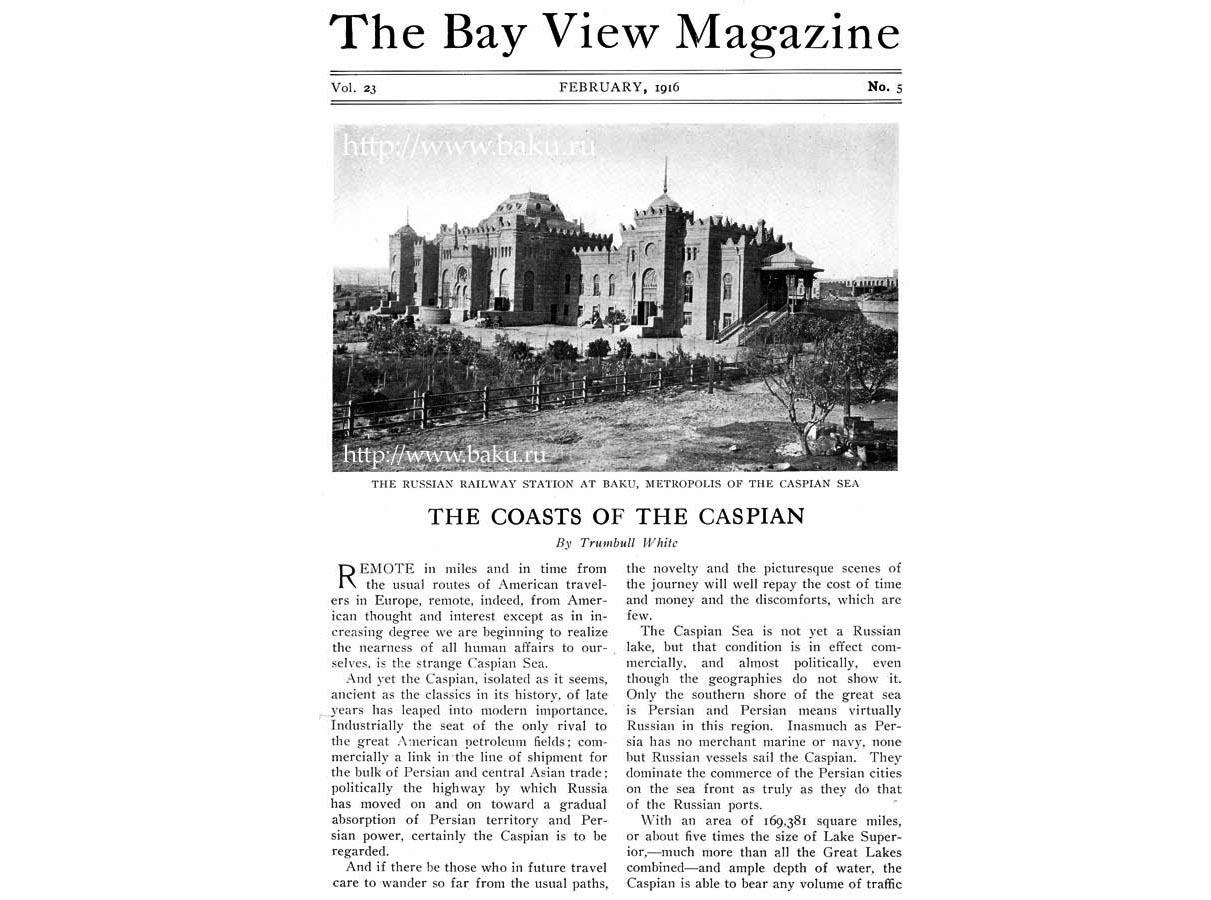

Вокзал стал одним из самых красивых вокзальных сооружений не только Баку, но и всей Российской империи. Он был настолько прекрасен, что о нем упомянул даже Жюль Верн в своем романе "Клодиус Бомбарнак". Вот, кстати, иллюстрация из этой книги. Не совсем по теме, но все равно интересная!

Писал о вокзале и И.Н. Захарьин в книге "Кавказ и его герои. Святыни, богатства и народы" (1902 г.): "Еще задолго до Баку виднеется на востоке ярко-синяя полоса Каспийского моря. Затем горы закрывают море, и поезд останавливается близ Баку в какой-то яме, украшенной роскошным вокзалом".

Кстати, в самом слове "вокзал" таиться необычная сущность этих сооружений в Российской империи. Тут явно читаются два слова "вокальный" и "зал". А не гараж какой-нибудь - как в английском))) На вокзалах давали концерты - симфонические и вокальные, в них открывались рестораны. Иными словами, это было средоточие культурной жизни.

Что касается старого вокзала, то он слился с новым Тифлисским вокзалам, став его частью. И потерялся...

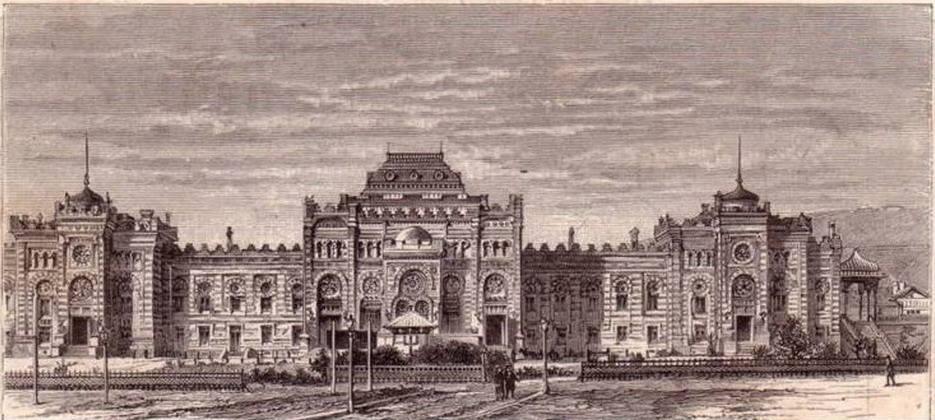

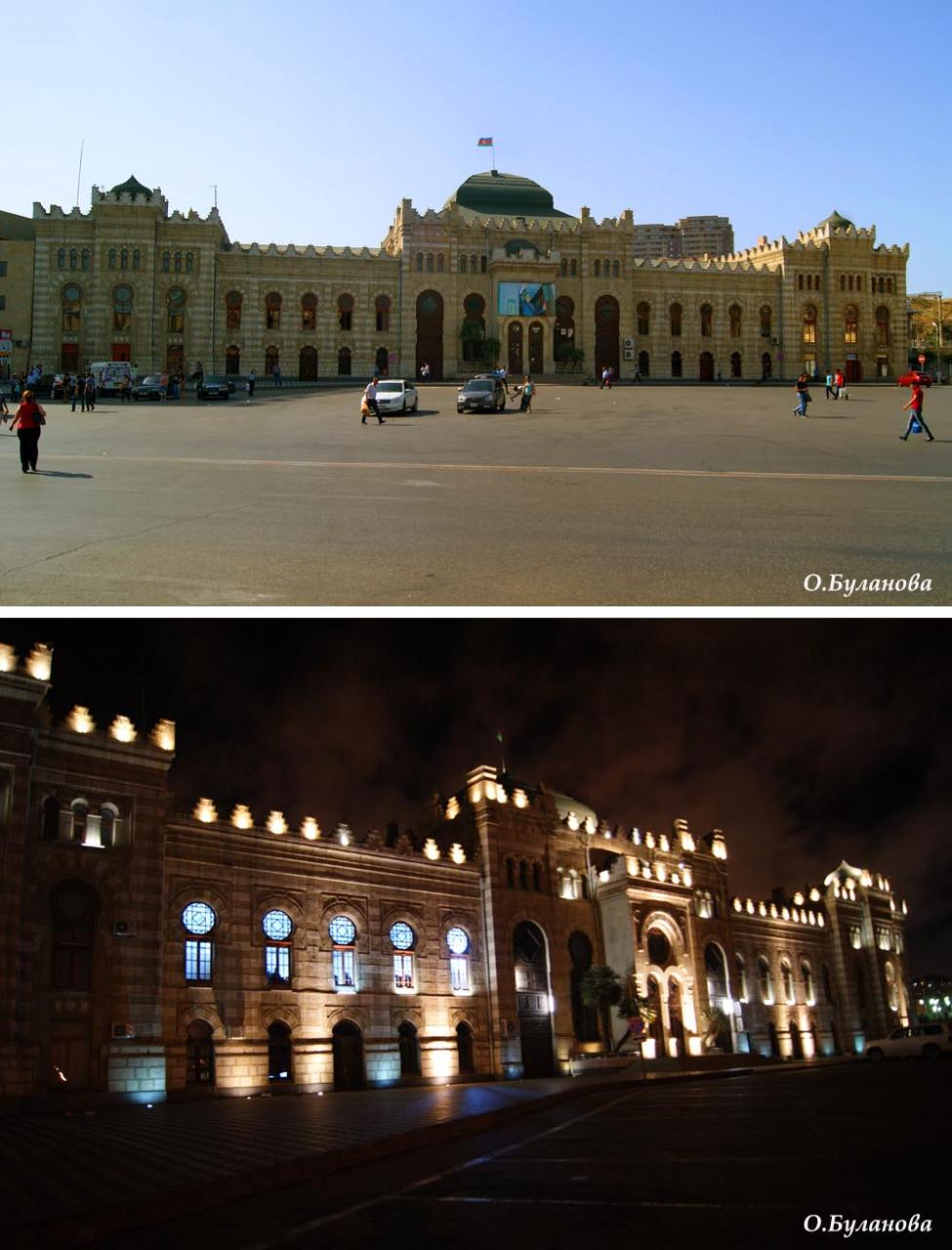

Открытие нового вокзала состоялось 10 января 1884 г. Он был выполнен по проекту академика, профессора Ю.Ф. Бруни и разработан художником В.П. Дриттенпрейсом (родившимся в Баварии, жившим в Москве и являвшимся одним из мастеров московского модерна).

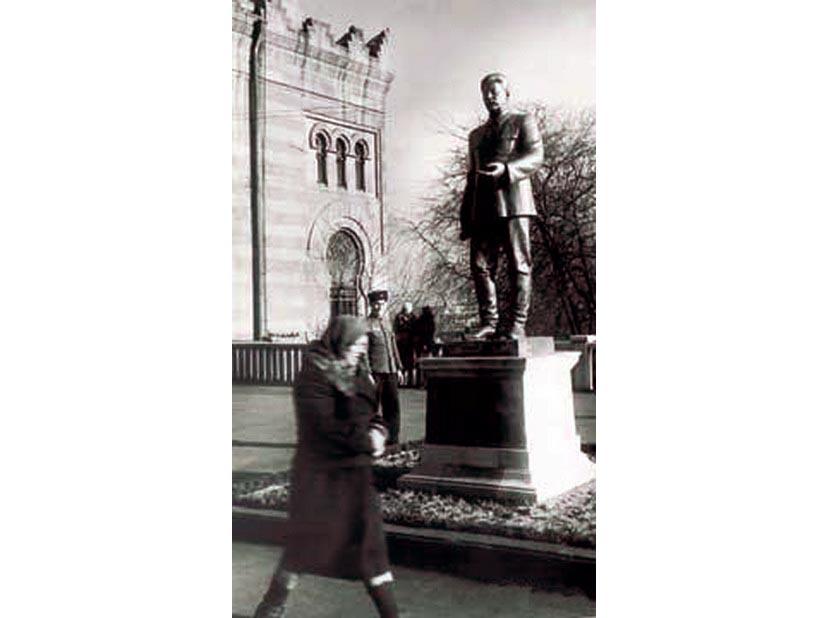

Первым высоким гостем, которого принял Тифлисский вокзал, стал император Российской империи Александр III , визит которого в Баку состоялся в 1888 г. Затем в ноябре 1943 г. на вокзале побывал Иосиф Сталин. А в 1960 г. вокзал встретил уже высокопоставленного советского гостя - первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, а за ним последовал визит Леонида Ильича Брежнева.

Однако ни Брежнев, ни тем более Хрущев не удостоились памятника на привокзальной площади, а вот Сталину поставили. А куда деваться?

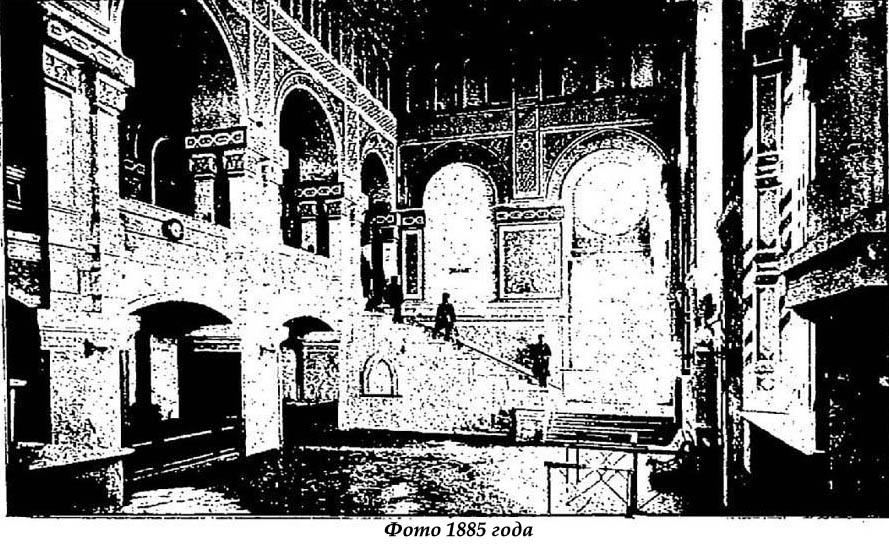

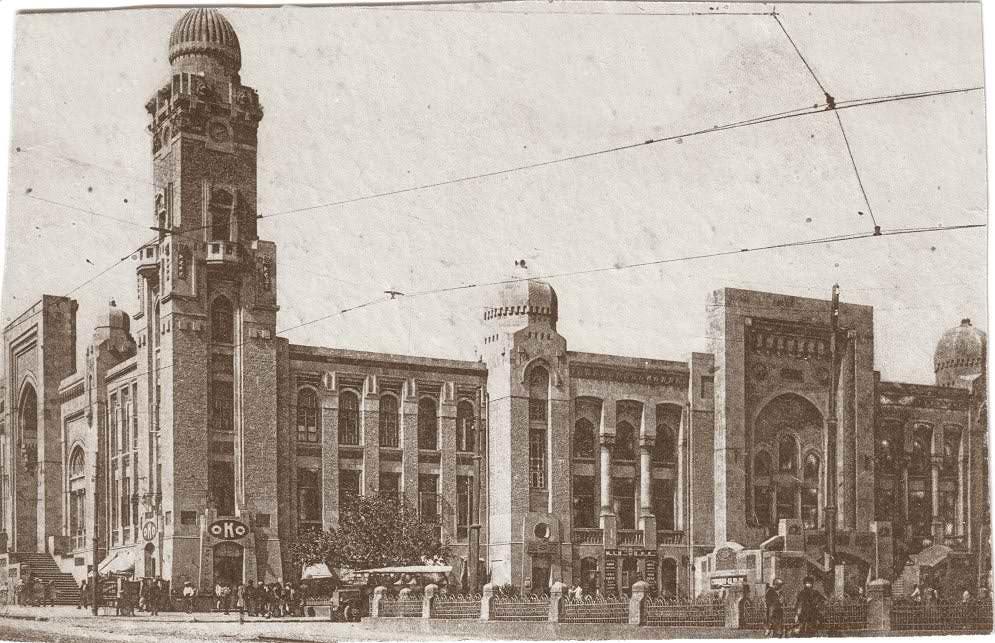

Работы по возведению производил архитектор Л.З. Росси, детали были выполнены под руководством архитектора И.Л. Глебова. Вокзал выглядел по-настоящему грандиозно, исполнен был в мавританском стиле, редком в Баку, имел очень оригинальный вход в двухсветную переднюю с лестницами, которые вели в галерею с мозаичным полом и лепными украшениями по стенам и карнизам.

Передняя, как писали газеты, "грандиозна и даже подавляет собою прочие помещения - залы, расположенные наверху. Зала I класса - в том же стиле, прелестно отделанная и пропорциональных размеров комната, после царских комнат (еще не отделанных), составляет также одну из прекрасных деталей. Но особенно хороша внешность лицевого фасада со стороны подъезда".

Стены, богато украшенные орнаментом, напоминающим восточный ковер, завершались карнизом, переходившим на относительно сдержанно решенный плафон потолка. Внутренний и внешний дизайн говорит о безупречном вкусе авторов проекта. Несмотря на стилизацию, они проявили мастерство и умение в обращении с восточными мотивами и принципами восточного зодчества. Об этом 12 января 1884 г. писали "Бакинские известия", а 13 января - газета "Каспий".

От былого великолепия сегодня мало что осталось... Но радует то, что вокзал этот теперь открыт для публики - там сейчас располагаются билетные кассы.

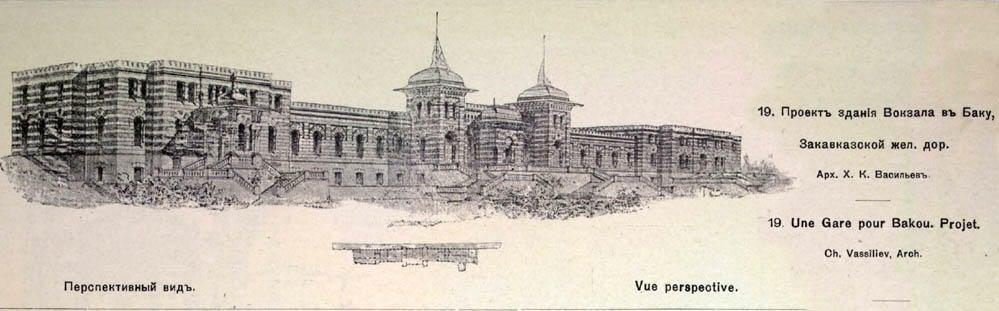

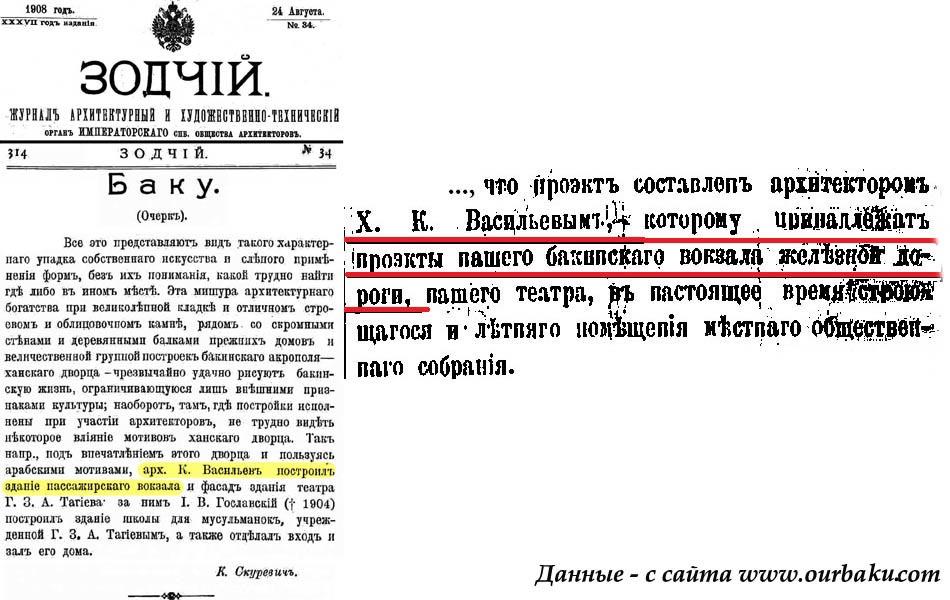

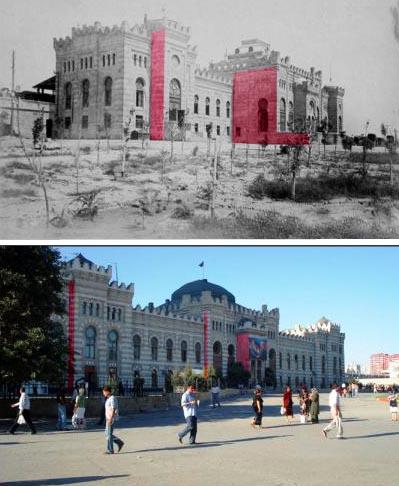

Однако первоначальный проект вокзала по проекту Хрисанфа Константиновича Васильева (автора фасада Тагиевского театра и архитектора Бакинско-Тифлисской линии закавказской железной дороги) несколько отличался от того, что было в итоге принято за основу и доработано Бруни и Дриттенпрейсом. За счет использования камня разного оттенка здание должно было выглядеть полосатым, имело два мощных флигеля и две башенки со шпилями по центру фасада - на месте центрального массива основного входа. Очень красивый проект и где-то даже более изящный. На него можно посмотреть во 2-м томе "Архитектурной энциклопедии второй половины XIX века" Г.В. Барановского за 1908 г.

Любопытно, что о Васильеве газеты в те дни почему-то умолчали. Да и не только газеты, но и историки молчали о нем довольно долго. Хотя в 1882 г., когда он приступил к работе над зданием вокзала, в газете "Каспий", а также в более поздней статье бакинского городского архитектора Казимира Скуревича в журнале "Зодчий" за 1908 г. автором проекта Тифлисского вокзала г. Баку однозначно назван Х.К. Васильев.

Еще более любопытно то, что в списке работ Бруни здание Бакинского вокзала нигде не числится.

Скорее всего, дело было в конфликте Васильева и городских властей. Когда Васильев работал над Летним зданием Бакинского общественного собрания, власти, выражаясь современным языком, его "кинули", не заплатив обещанных денег и заставив работать не так, как, в принципе, полагается, а как им хотелось. Васильев опубликовал в "Каспии" письмо, в котором, в частности, говорится: "А мое то положение таково: лишился места работы на железной дороге, пропали все мои труды, пропали деньги, полученные с дороги в виде премии и уложенные на эту постройку (здание Общественного собрания - О.Б.), подорванная репутация и описанное имущество". Немудрено, что власти замолчали имя прекрасного архитектора!

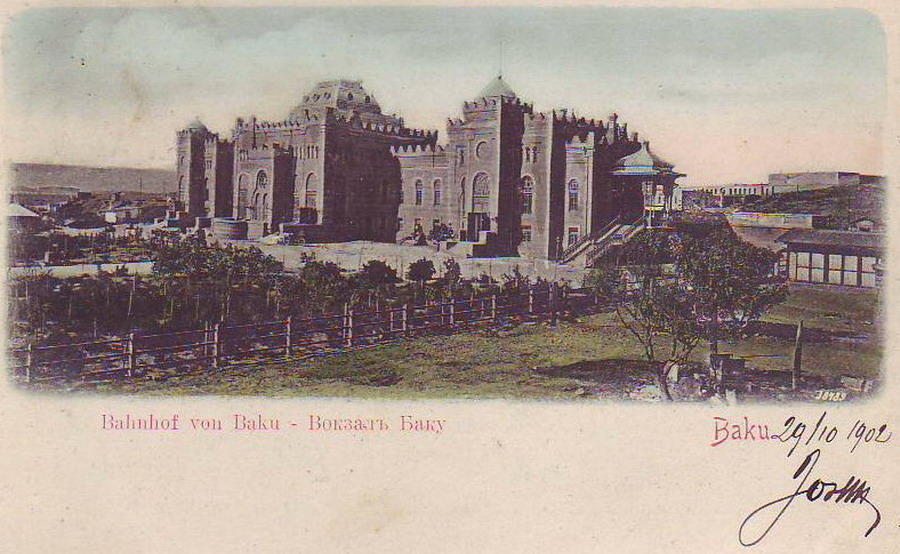

Как бы там ни было, но вокзал в Баку существенно отличался от других подобных зданий Закавказской железной дороги. Причем не только архитектурной разработкой фасадов и интерьеров, но и характером и масштабом постройки. Правда, в XX веке здание при расширении корпуса, к сожалению, утратило ризалиты (часть здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во всю его высоту), а также красивую лестницу с балюстрадой, из-за чего стало скучным по объему. Современная пристройка с левого бокового фасада тоже не делает его эффектнее, а ведь в 1890 г. здание доминировало над пейзажем и, стоя на площади, его красоту можно было обозревать с трех сторон. Во всем этом легко убедиться, внимательно разглядев фотографии Поля Надара, французского фотографа, посетившего Баку в 1890 г. и оставившего нам множество прекрасных фотографий того периода.

Здание вокзала было двухуровневое: двухэтажное со стороны города и одноэтажное - с перрона. На первом этаже находились кассы, багажное отделение, служебные помещения; на втором - залы ожидания, почта, телеграф и другие службы.

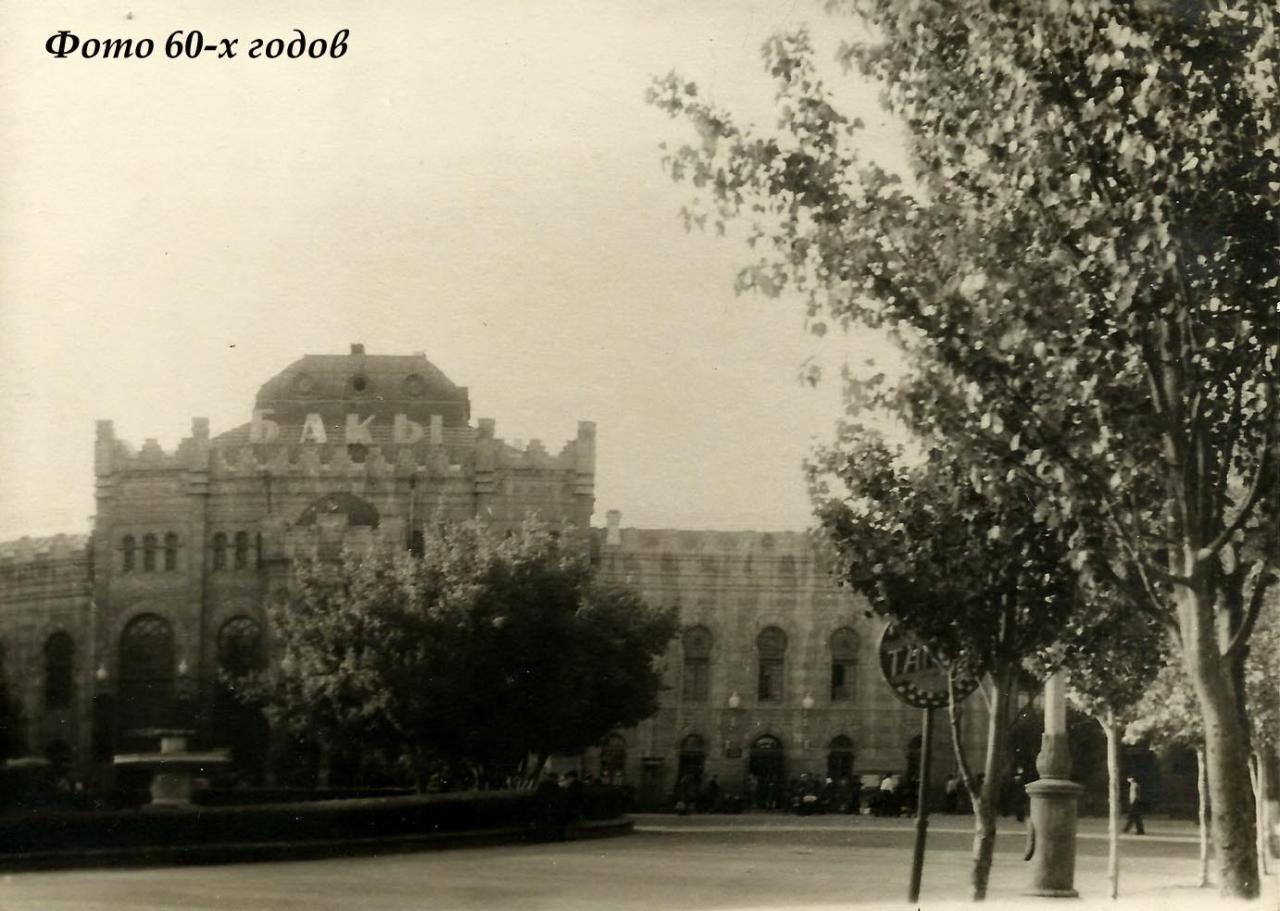

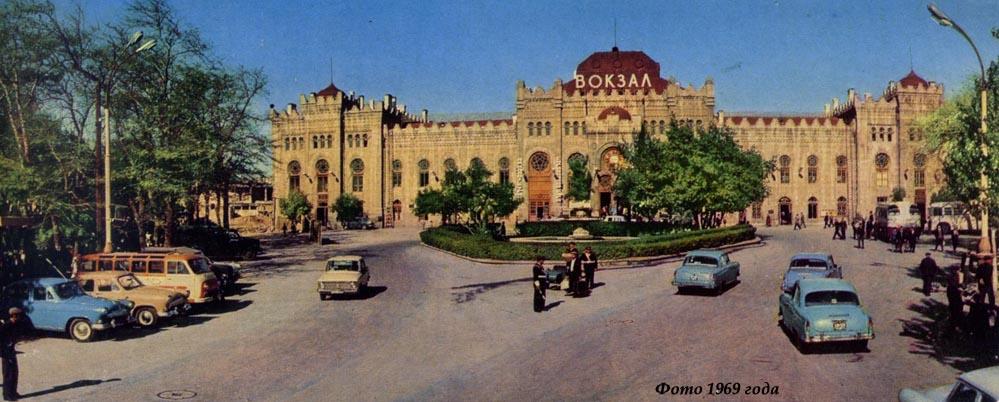

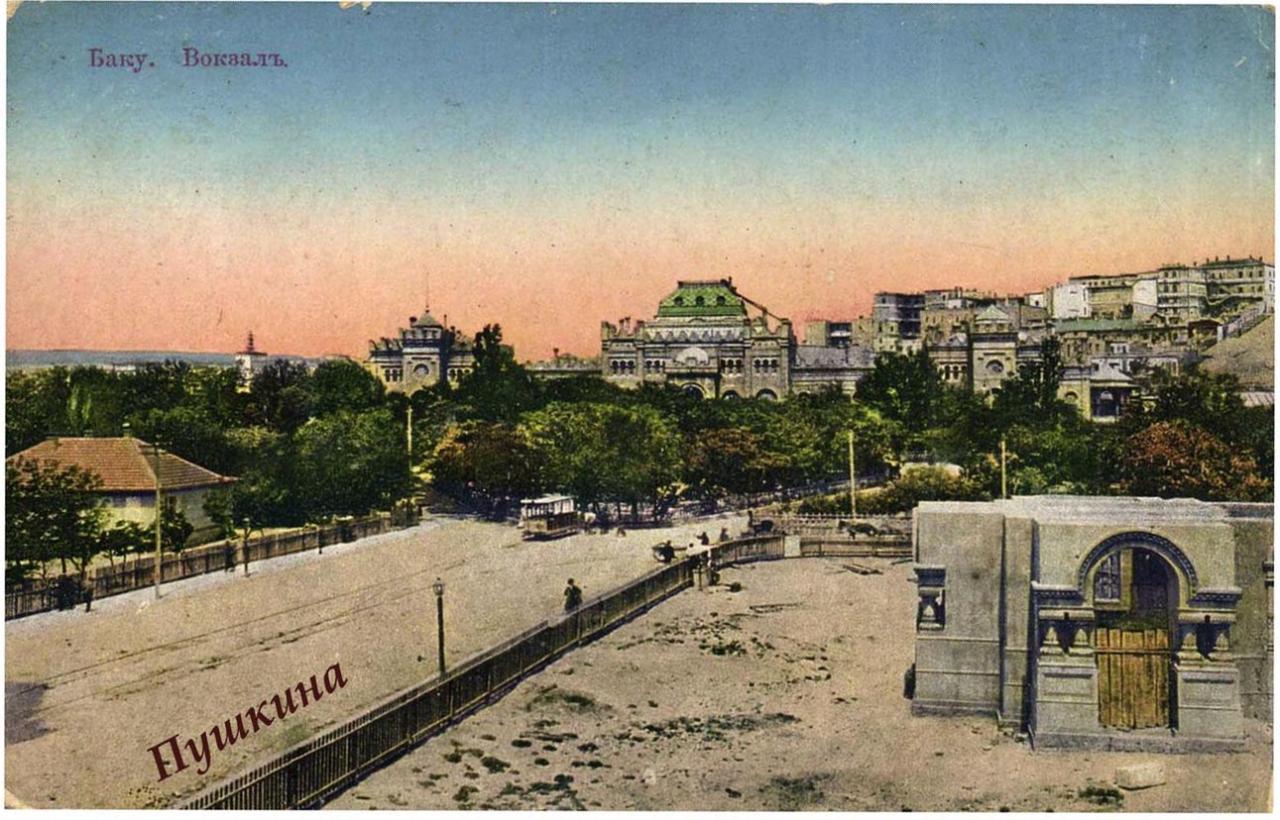

Вокзал был построен как бы на границе жилых восточных кварталов и скрещения дорог, что вели в нефтепромысловые районы - Черный город. Жаль, конечно, что был полностью уничтожен частный сад площадью в 4 га, который располагался на этом месте. Правда, очень скоро на его месте были высажены деревья и вокзал в них буквально утопал. Где те деревья сейчас?.. Теперь на их месте голая каменная площадь...

В советское время и то больше зелени было...

После строительства вокзала этот участок города, геометрический, кстати, центр тогдашнего Баку, стал резко развиваться и началось его энергичное заселение. Три параллельные улицы - Красноводская (Самеда Вургуна), Большая Морская (пр. Бюльбюля) и Каспийская (Рашида Бейбутова), формировавшиеся в начале 70-х гг., стали активно застраиваться после проведения в Баку Закавказской железной дороги.

Бакинский вокзал очень скоро становится известным в мире и попадает даже на страницы иностранной печати:

А бакинцы ходят к нему и любуются, как на достопримечательность, фотографируются на его фоне. Вокруг появляются магазины и рестораны, на площади перед вокзалом оформляются подъездные дороги для экипажей. В общем, жизнь кипит.

29 ноября 1884 года появилась новая улица - Вокзальная (ныне Пушкина), которая открыла путь к железнодорожному вокзалу и дала новую точку обзора этого величественного и эффектного здания.

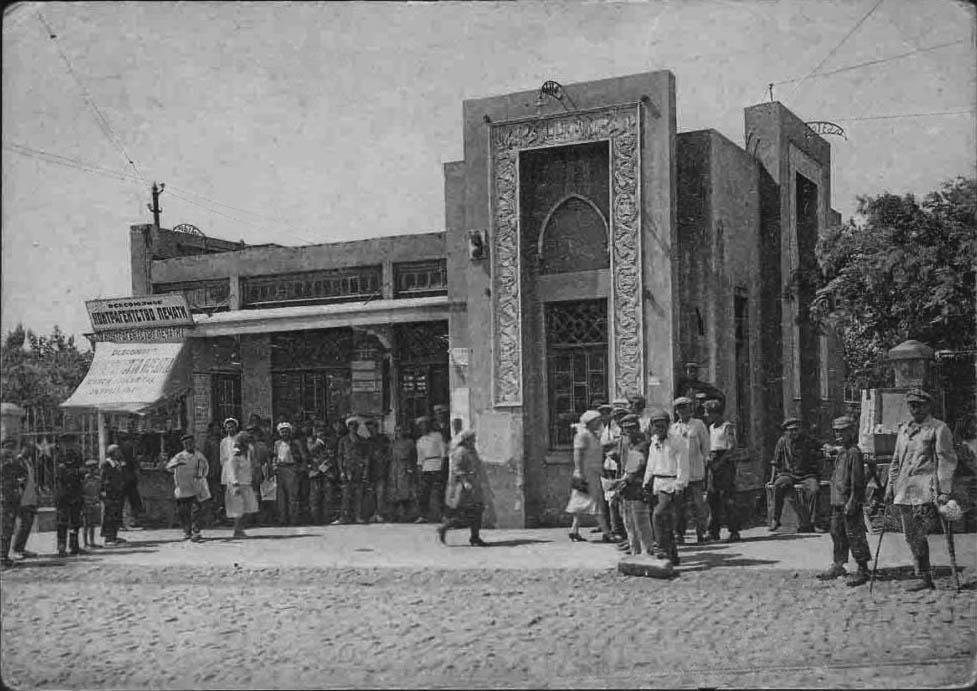

Забегая вперед, скажу, что в конце 20-х - начале 30-х на этой улице недалеко от вокзала была построена красивая трамвайная остановка, выполненная в стиле третьего вокзального здания, о котором речь впереди.

К району вокзала потянулась и другие улицы, ставшие впоследствии магистралями общегородского значения, по которым осуществлялась связь с вокзалом, промышленной зоной и всем Апшеронским полуостровом. Таким образом бакинский вокзал занял ответственное место в городской застройке и стал одной из его архитектурных доминант, а также неким регулятором будущих новых кварталов - улицы в округе стали приобретать более четкие направления.

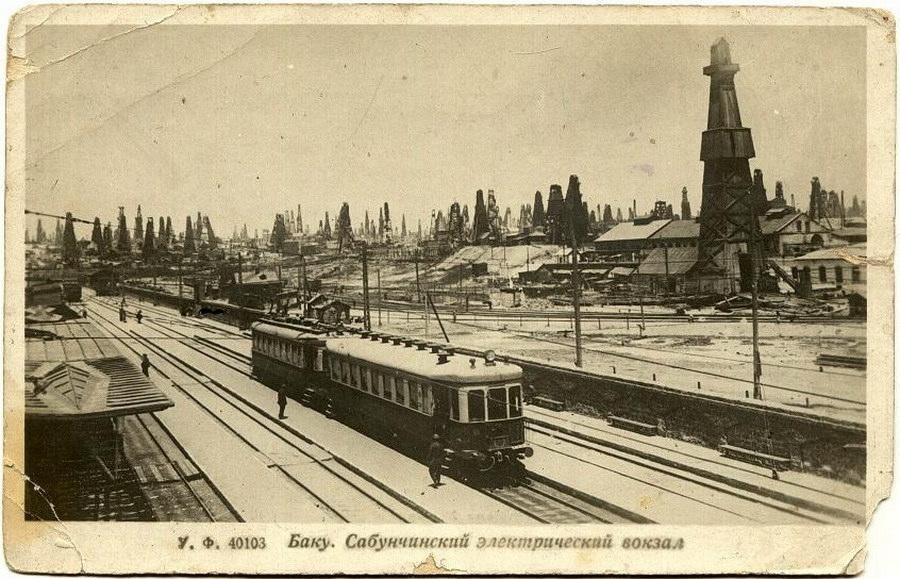

Когда в Баку установилась власть большевиков, началось строительство Электрической железной дороги - между прочим, первой в Советском Союзе! Случилось это 6 июля 1926 г. Об этом напоминают открытки из серии журнала "СССР на стройке" и недавняя табличка уже на третьем по счету здании вокзала.

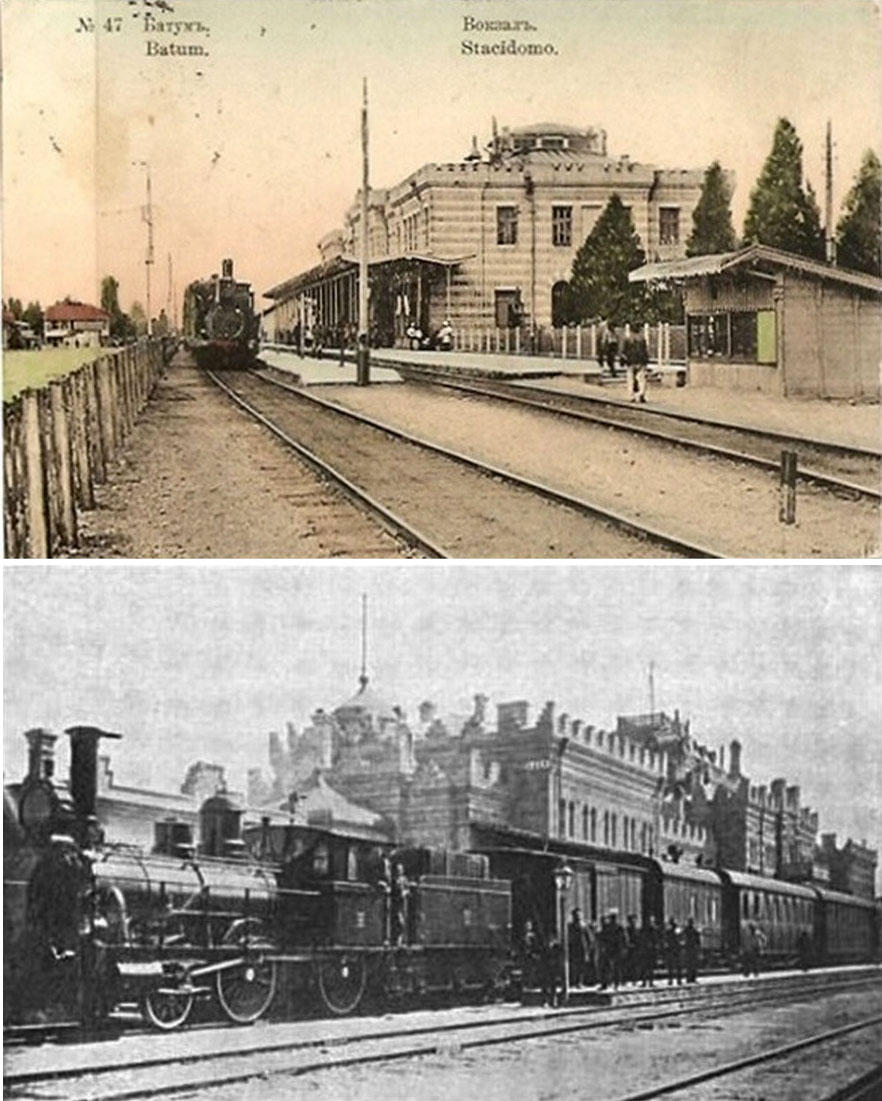

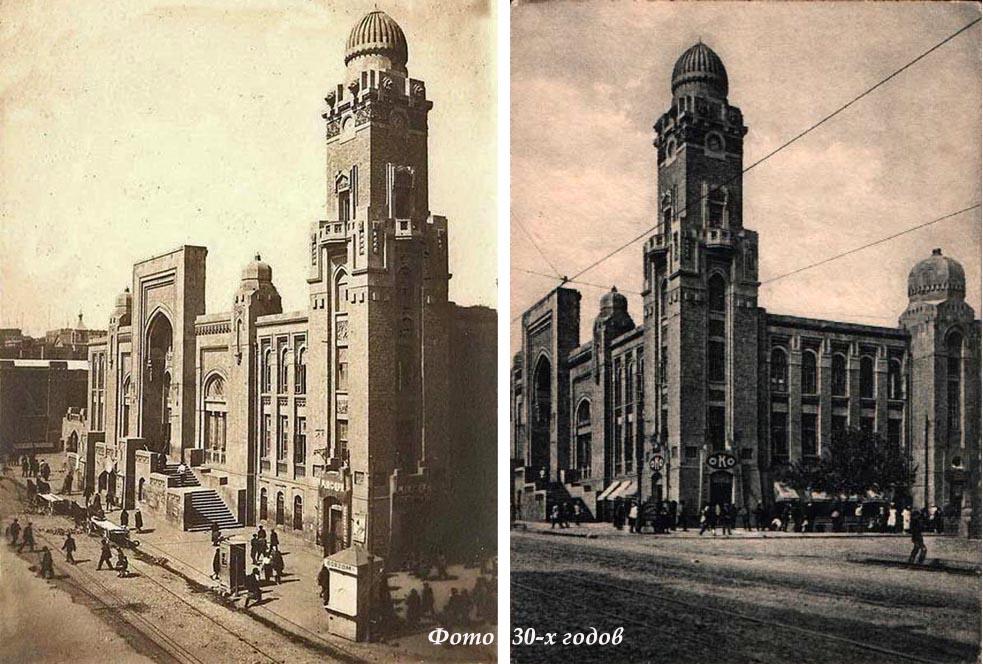

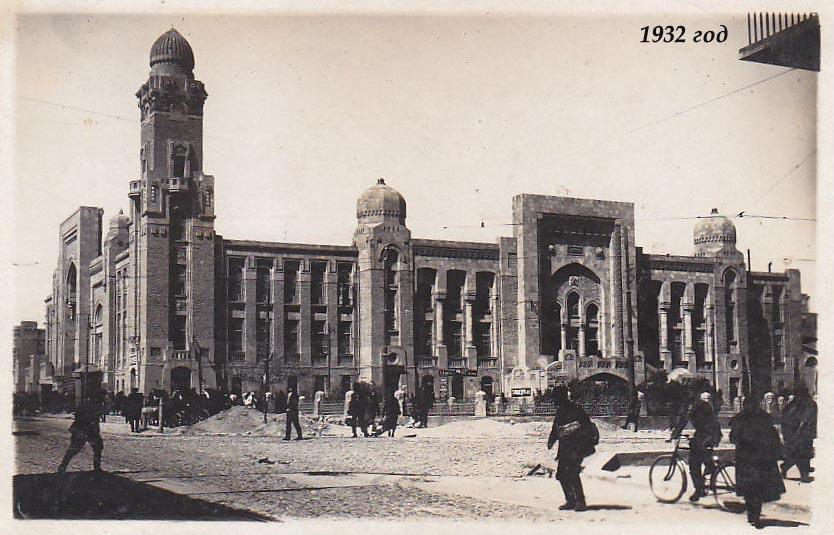

Оно было спроектировано и построено в тот же год и примыкало к старому зданию. Архитектор нового вокзала - Николай Георгиевич Баев (1878-1949). Именно он - автор Театра братьев Маиловых - нынешнего Театра оперы и балета на Низами, Больничного городка - нынешней больницы им. Семашко, купальни на Приморском бульваре и электрической подстанции для бакинского трамвая - нынешний театр "UNS".

Это был первый в Советском Союзе вокзал, который обслуживал первые в стране электропоезда, доставлявшие рабочих и пассажиров к нефтяным месторождениям Сабунчи.

Вокзал, естественно, назвали Сабунчинским. Построенный в восточном стиле, он стал подлинным украшением города.

Любопытно, что первоначально станция и вокзал, как и сама электрифицированная железная дорога, относились к бакинскому Горсовету, а не Министерству путей сообщения, и только позже дорога, станция и вокзал были преданы МПС, станция была объединена со станцией Баку-I, а вокзал стал третьим вокзалом станции Баку.

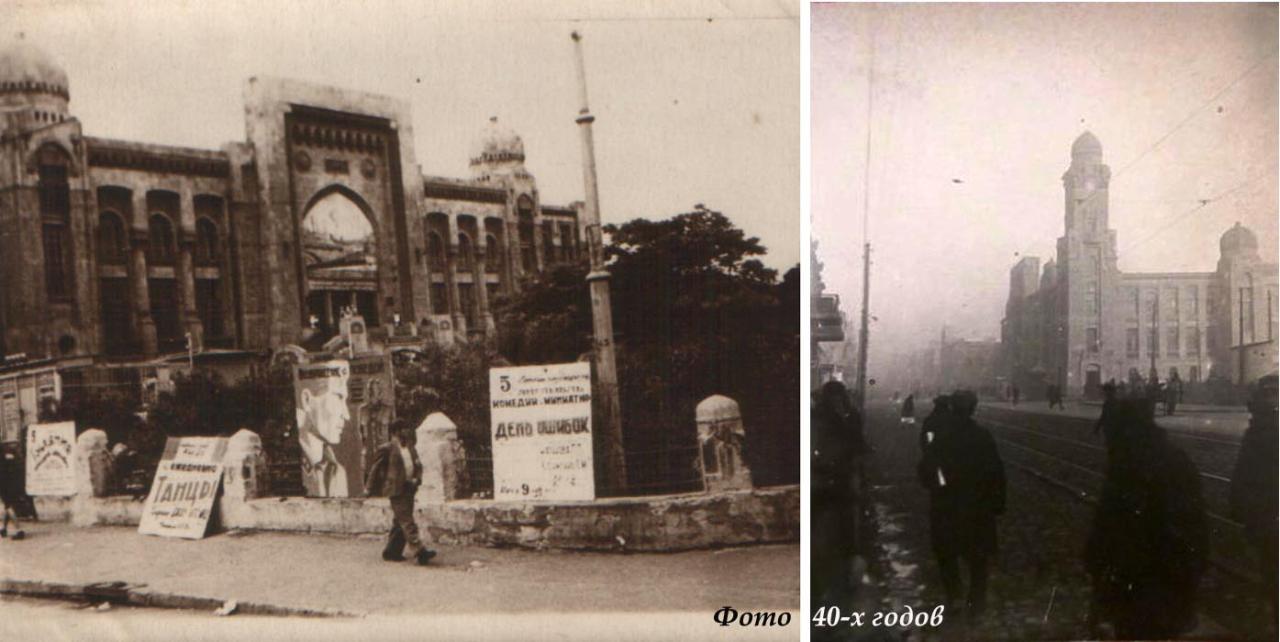

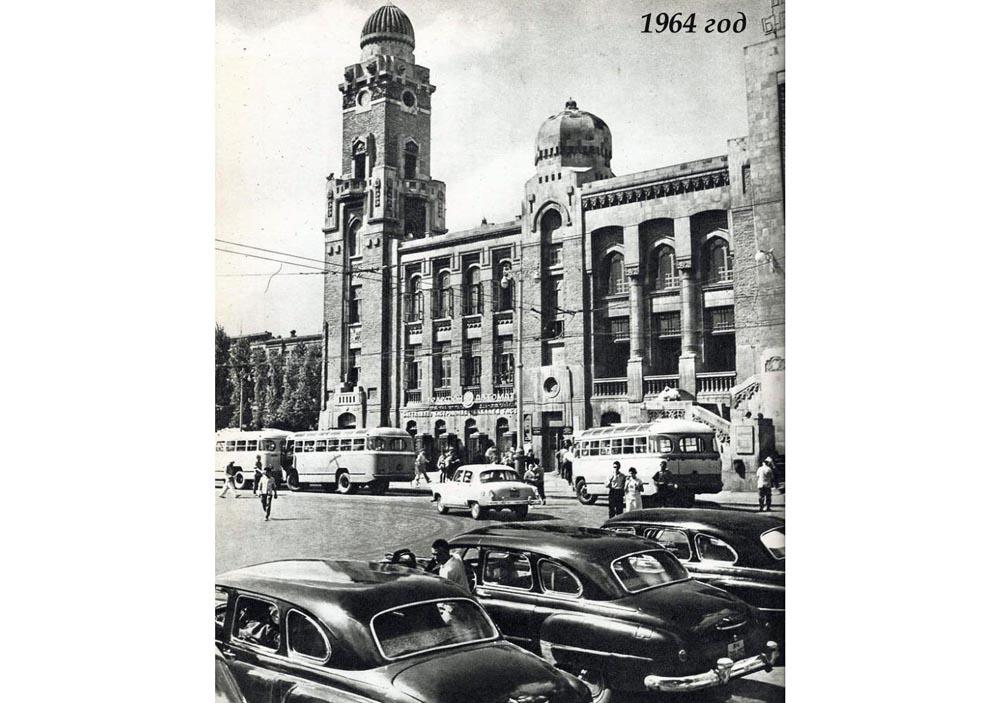

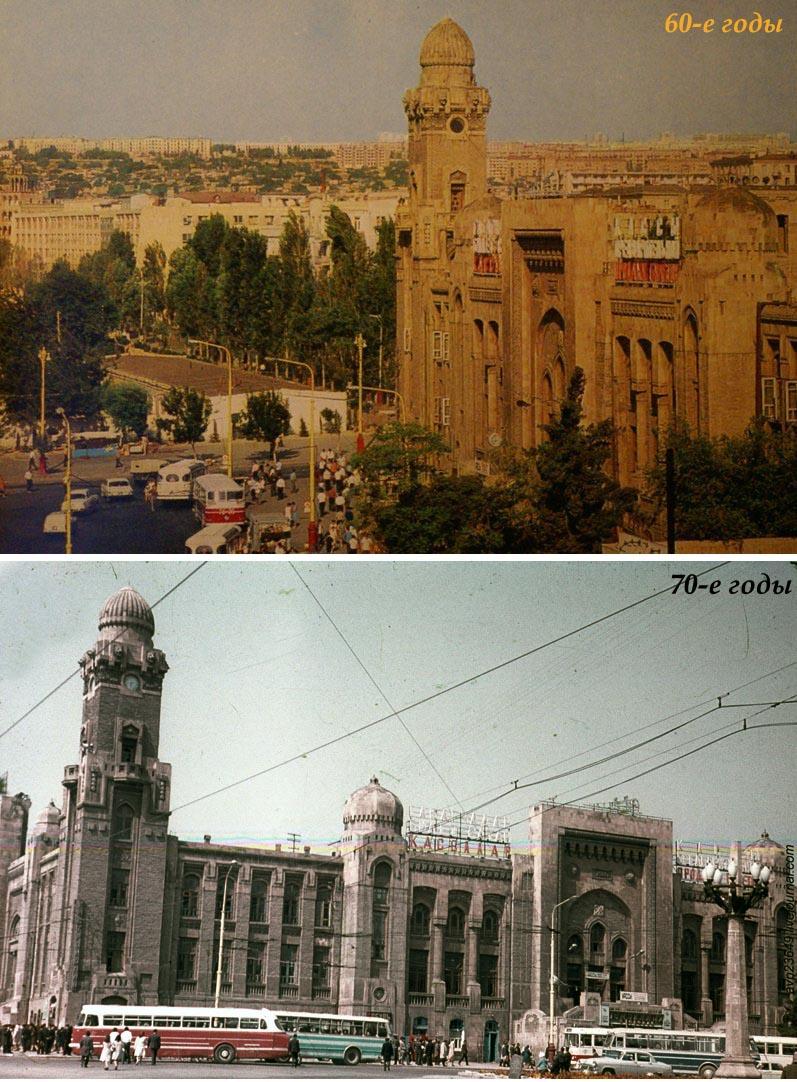

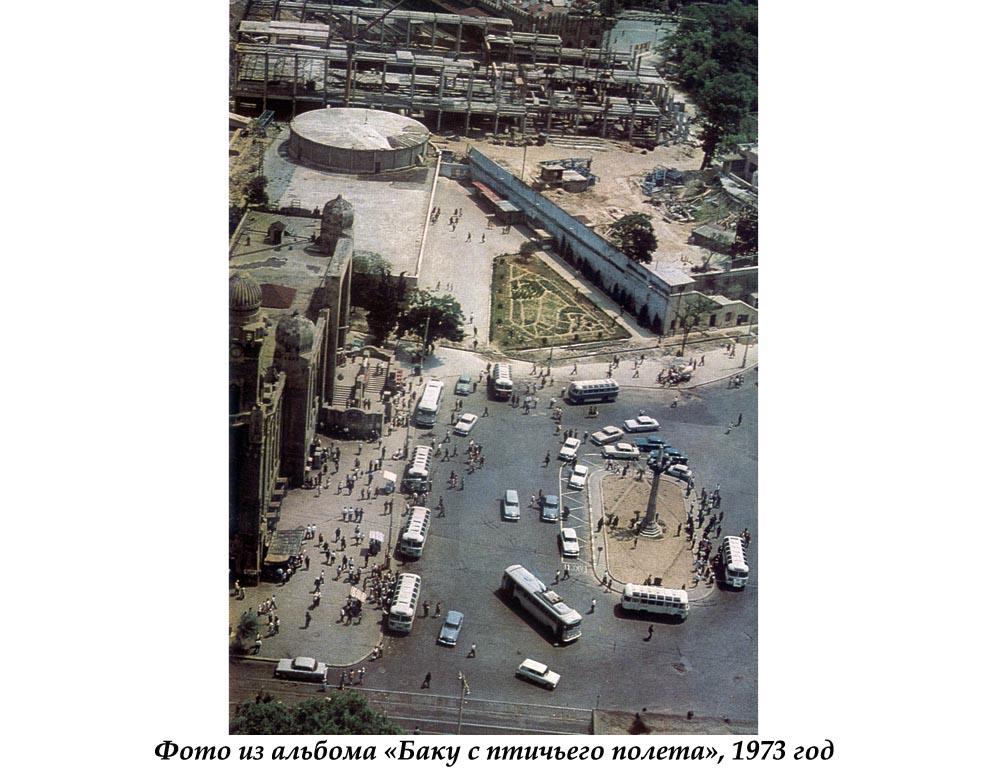

В 60-70-х годах был принят проект масштабной реконструкции железнодорожной станции Баку, и Сабунчинский вокзал в 1976 г. был выведен из эксплуатации как вокзальный комплекс и перестал обслуживать пригородные перевозки. Площадь перед вокзалом претерпевает значительные изменения, строится станция метро - обратите внимание, как выглядела станция.

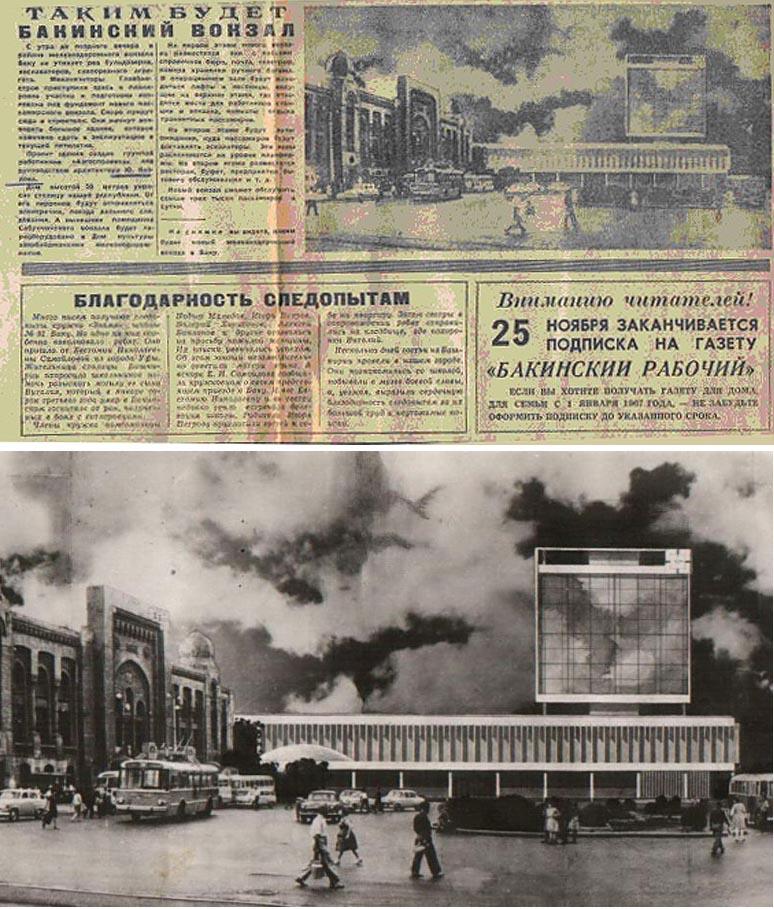

И вот возводится новое здание вокзала, известного как Бакинский вокзал, и он стал четвертым по хронологии вокзальным комплексом в Баку. Ничего более нелепого и уродливого нельзя было и придумать...

Улицы вокруг активно застраиваются, но обратите внимание на следующую фотографию: еще никаких высоток справа от Тифлисского вокзала и он прекрасно просматривается от сквера Самеда Вургуна:

Любопытно, что в проекте здание нового вокзала должно было выглядеть немножко не так. Не намного лучше, но все же...

Ну, а в итоге получилось то, что сейчас активно прячут за новой облицовкой... Но разве такого монстра скроешь? Все-таки советская архитектура 70-х - это полная катастрофа! Понятия "изящество" архитекторы той поры, по-моему, просто не знали!

Интересно, что до строительства нового здания площадь Центрального (Тифлисского) вокзала была изолирована от площади Сабунчинского. Для того чтобы пройти от Сабунчинского вокзала к центральному, нужно было обойти Азинефтехим, затем пройти вдоль сада Ильича и свернуть. По завершению строительства нового терминала снесли все мелкие постройки между двумя площадями, и открылась огромная единая привокзальная площадь. Правда, новый вокзал благополучно скрыл от глаз васильевский шедевр. Многие гости города даже не подозревают, что за советским уродцем прячется такая красота!

Сегодня ни Тифлисский, ни Сабунчинский вокзал не функционируют в своем прямом назначении. В Сабунчинском расположилась едальня (по-другому не скажешь) KFC - позор нашего города и страны.

Во-первых, в Азербайджане, где прекрасные традиции местной кухни, людей вынуждают питаться искусственной и вредной пищей, во-вторых, в историческом красивейшем здании, где можно было бы разместить какой-нибудь музей, например, музей железнодорожного транспорта, размещаются жующие импортный фаст-фуд люди... В-третьих, ни в одной стране мира ни под Маки, ни под KFC исторические здания не отдаются! Хорошо хоть, буквы эти позорные сверху сняли!

А внутри старинная лепнина соседствует с красными пластиковыми конструкциями, которые, честное слово, даже фотографировать противно было! Настолько они не вписываются в исторический интерьер. От которого, впрочем, кроме потолков ничего не осталось...

Если уж приспичило в историческом красивейшем здании устраивать точку общепита, то почему было не сделать национальный азербайджанский ресторан? Он бы в этот интерьер гораздо лучше вписался!

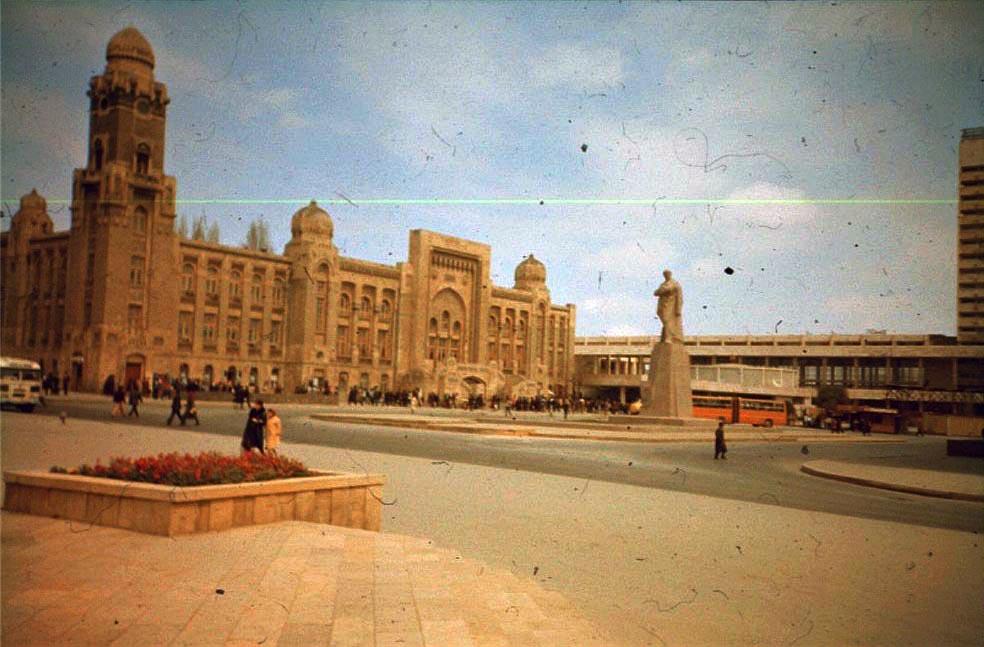

Очень хочется, чтобы Сабунчинский вокзал вновь стал вот таким вот чистеньким, без дурацких красных кеифсишных заплат на фасаде:

А площадь перед ним - такой же зеленой, как на этой фотографии начала 70-х:

PS.

Когда материал уже был готов, я прочитала в обществе "Парапет" стихи замечательного поэта Аллы Ахундовой, которую очень люблю и имею счастье быть с нею знакомой. Стихи называются "Сабунчинка". Удивительные стихи! Не могу удержаться, чтобы не поделиться ими.

"Сабунчинка, Сабунчинка!" -

Голос памяти грустит....

До сих пор твоя песчинка

На зубах моих хрустит.

Сорок лет твою соринку

Всё не вытащу из глаз...

И без слёз про Сабунчинку

Не получится рассказ.

Только вспомню и завою:

Где дощатый павильон

С "говорящей головою" -

Мировой аттракцион!

Голова одной блондинки,

С чёрной родинкой на лбу,

Уезжавшим с Сабунчинки

Так вещала про судьбу,

Что случались опозданья -

И случались по вине

Иллюзорного созданья

С голой шейкой на струне.

Сабунчинка, Сабунчинка!

Дымом пахнущий вокзал.

Как перчинку за перчинкой

Ты на нитку нанизал:

Гарь чадящей керосинки,

Грохот лавки скобяной,

Банный тазик из починки

С жестяной голубизной.

Слава памяти короткой!

Помнить - нехороший дар.

В белой с золотом коробке

Папиросы "Бахтияр".

А под крышкой - две картинки

Со стихами про бойца.

Я их помню без запинки

От начала до конца.

Горе памяти сквалыжной -

Всё беречь и сохранять.

В мостовой твоей булыжной

Каждый камень узнавать.

Каждый выступ, щелку, бровку,

И на башенке зубцы,

Без сиропа "газировку",

Семечки и леденцы.

Сабунчинка, Сабунчинка!

Твердокаменный колосс!

В пирожках твоих начинка

Сорта "ухо-горло-нос".

За углом, где водокачка

И осыпавшийся фриз,

Продавалась чудо-жвачка

Под названием "саккыз".

Как же мы её желали -

Эту чёрную смолу.

Ах, как мы её жевали,

Сплёвывая на углу.

Как мучительно, как долго

В детстве маешься душой!

Сабунчинка! Ради Бога,

Помоги мне стать большой.

Посади меня на поезд,

Увези куда-нибудь,

Где не этой жизни повесть,

И конец другой чуть-чуть.

Но куда же? В сказку, к фее,

Где тошнит от красоты,

В фильм великого трофея

"Девушка моей мечты"?

Где и я купаюсь в бочке

И на лестнице пляшу,

И меха поверх сорочки

Обольстительно ношу...

Светит луч во мраке зала

Завокзального кино.

О, гортанный крик Тарзана -

В жизнь нездешнюю окно.

В длинной очереди хлебной -

Нам такие снятся сны!..

В нищете послевоенной

Души наши спасены.

Сабунчинка, Сабунчинка!

Поворот в Арменикент,

А за ним Канитапинка

И уже другой акцент.

И кирпич, и кирпичинка -

В этой кладке - монумент...

А кому? Чему? А взглядам

Невесёлых детских глаз.

И тому, что камнепадом

Не обрушилось на нас.

Ничего я не забыла

И не знаю ни аза......

Сабунчинка, твоё мыло

До сих пор мне ест глаза.

***

Все фотоколлажи, представленные в материале, - авторские.