Исчезнувшая площадь

19 May 2016 10:02 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойЕсли составить какой-нибудь Топ-10 самых характерных черт и признаков Баку, то ветра, я думаю, будут уже на последнем месте. На первом будет чехарда с названиями. Ну в каком еще городе происходят переименования каждые 20-25 лет, а то и чаще?! И если вы думаете, что так было только при советской власти и позже, то вы ошибаетесь.

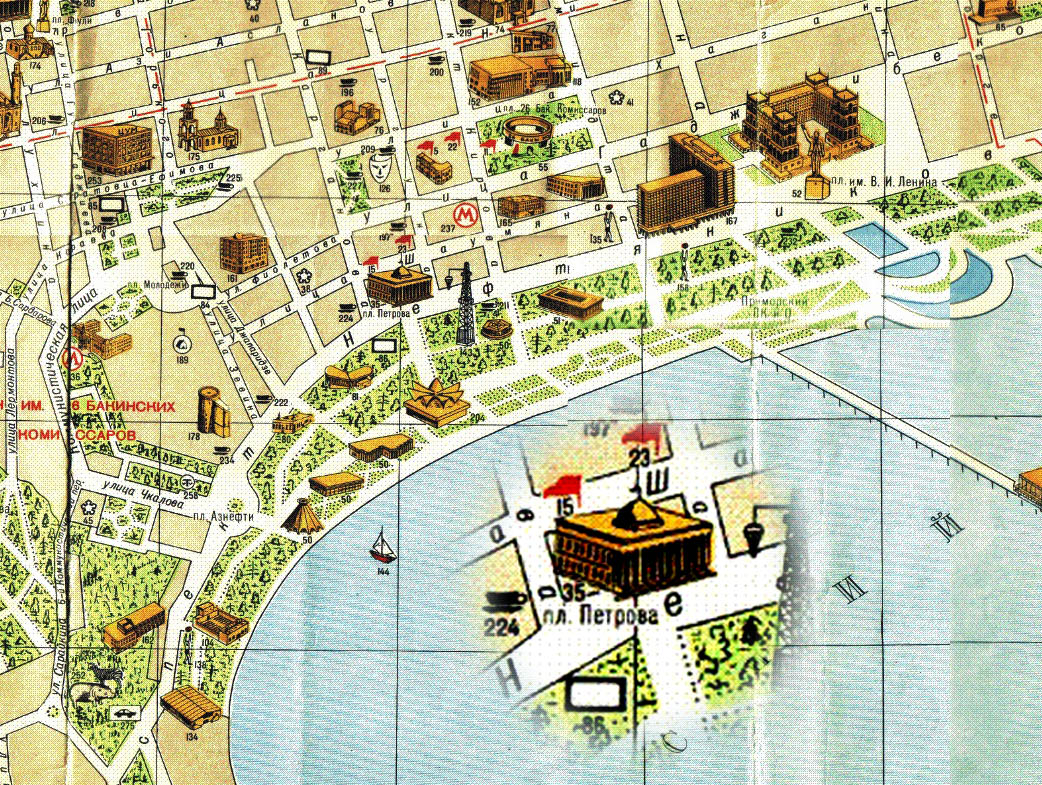

Возьмем, к примеру, Екатерининскую площадь. Да-да, не удивляйтесь, в Баку была такая - об этом говорят карты начала 80-х годов XIX века. На карте 1894 года она называется уже Театральной. В начале ХХ века она Петровская, в первые годы советской власти - им. 26 бакинских комиссаров (на очень короткое время), потом ее переименовали в площадь им. Петрова, а сейчас ее как таковой вообще нет, потому что практически всю ее занимает помпезное советское здание 1960 года постройки.

Из-за этой чехарды путаются даже многие коренные бакинцы, споря, что Петровская площадь и площадь им. Петрова - одно и то же название (по принципу возникновения просторечного названия "Николаевский собор", которым стали называть собор св. Николая Чудотворца). Однако это два разных названия, существовавших в разные периоды.

Так где же эта площадь и какое помпезное здание занимает ее почти всю? Не буду вас больше мучить загадками: это то место, которое находится не перед, а скорее ПОД бывшим музеем бывшего Ленина, ныне Музейным центром.

А теперь давайте разбираться с названиями. Почему площадь звали Екатерининской, доподлинно неизвестно. Скорее всего, всему "виной" императрица Екатерина II. Как площадь ее тоже никто специально не организовывал, она сложилась стихийно. Была пустынной, пыльной, неблагоустроенной. Иными словами, не площадь, а пустырь. Была она намного больше - вплоть до Молоканского сада, которого тогда, правда, еще не было.

.jpg)

Позже, по мере застройки и благоустройства города, формирования новых улиц площадь стала меньше, но оставалась все такой же пыльной и пустынной. Ее стали называть Петровской из-за того, что ею заканчивалась Петровская набережная, которая шла от нынешней площади Азнефти. Заглавное фото материала - тоже Петровская набережная, но более позднего периода - 20-х годов. Слева на фото - как раз площадь.

.jpg)

Четко напротив площади была Городская Петровская пристань.

.jpg)

Почему набережная и пристань получили название "Петровская" - тоже доподлинно неизвестно. Одни бакуведы считают, что сначала возникло название набережной, которое перекинулось потом на пристань, другие - что наоборот. Одни считают, что всему "виной" Петр I, другие - что Махачкала.

Тут, конечно, некоторые читатели впадут в легкий ступор - при чем тут Махачкала? Дело в том, что поселение, превратившееся потом в столицу Дагестана, было основано в 1844 году как русское военное укрепление Петровское. В 1857 году оно получило статус города и название "Портовый город Петровск" (Порт-Петровск, Петровск-Порт), которое связано с легендой, что во время Персидского похода 1722 года в этом месте был лагерь войска Петра I.

.jpg)

До Порт-Петровска из Баку ходили суда, - это был один из крупных портов - перевалочных пунктов, к тому же незамерзающий. Кроме этого там был железнодорожный узел, а в Баку в конце 70-х годов XIX века железной дороги, соединяющей ее с другими крупными городами Российской империи, еще не было. Так что значимость Петровска для Баку была несомненной, поэтому название пристани вполне могло быть обязано именно Махачкале.

Я склоняюсь к версии, что, скорее всего, сначала назвали пристань, а потом набережную, ибо пристани возникали раньше набережных - как предтечи всему. И уже потом получил название образовавшийся пустырь, ставший площадью. И скорее всего именно из-за Порт-Петровска. Ибо называть пристань именем Петра I - ну, как-то претенциозно, что ли...

Ну, и для полноты картины - о третьей версии. Ее поклонники считают, что "виной" всему - святой Петр. Ну, не знаю, не знаю... Мы ж не Рим!

Театральной площадь стали называть в просторечье, но название укоренилось и даже попало в карты.

.jpg)

Название родилось оттого, что на площади устанавливались временные цирки по принципу цирков Шапито, театральные павильоны. Устанавливались они для приезжих трупп, потому что ни постоянной театральной труппы, ни стационарного театра в Баку в те годы еще не было.

А в 1910 году на Петровской площади построили... скетинг-ринк! В начале ХХ века все в мире были помешаны на физкультуре и спорте и по всей империи открывались самые разнообразные спортивные площадки, в том числе и для катания на роликовых (колесных, как тогда называли) коньках, вошедших тогда в сумасшедшую моду. (Чарли Чаплин даже снял короткометражку с названием "Скетинг-ринк".) Не избежал этой участи и Баку.

К сожалению, изображения скетинг-ринка в Баку я не нашла, но можно составить о нем представление по фотографии Санкт-Петербургского того же года.

.jpg)

10 апреля 1910 года состоялось заседание Городской строительной комиссии, обсуждавшей вопрос о выборе места под "скетинг-ринк". Обсуждалось три участка, на которых можно было бы построить закрытый скетинг-ринк: место между зданием общества "Кавказ и Меркурий" и пристанью Тагиева, место рядом с бывшей пристанью князя Дадиани и Вокзальная площадь. Перипетий было много и в итоге выбрали четвертое - на Петровской площади. Место в аренду сдали хозяину синематографа "Одеон" и 25 апреля 1910 года скетинг-ринк на Петровской площади был открыт. Быстро, однако! Видать, очень кататься хотелось...

.jpg)

Работал он с 9 утра и аж до полуночи с двухчасовым перерывом на обед. Позже время окончания работы было сдвинуто до 2 часов ночи. Катались, кстати, не только там, но везде, где только можно. В воспоминаниях бакинки Ольги Шатуновской "Об ушедшем веке" можно прочитать об этом повальном увлечении: "В четырнадцать-пятнадцать лет был скетинг-ринк, играл духовой оркестр. Было два духовых оркестра на бульваре и всегда очень много народу. Мы катались на роликовых коньках, их прикрепляли к туфлям - скобки и винтик, туфли на кожаной подошве, стоили два рубля. Мы ходили тогда в длинных юбках, но это мне не мешало с мальчиками через заборы лазить".

.jpg)

Бакинский градоначальник П.И.Мартынов был вынужден даже опубликовать предупреждение: "...пользоваться для этого известными местами на новом бульваре в определенные часы, когда там не бывает гуляющей публики. Между тем, катающиеся не соблюдают часов и пользуются всеми аллеями без исключения, часто наталкиваясь на гуляющую публику, которая заявляет протесты чинам городской управы. В виду этого впредь сторожу бульвара и дежурным чинам полиции будет вменено в обязанность строго следить, чтобы катающиеся пользовались на бульваре только указанными аллеями в определенные часы" (Газета "Каспий" за 1910 год).

.jpg)

Когда в Баку пришли большевики, они стали новой метлой сметать старые названия и насаждать революционный культ в годонимах. В числе других прочих "революционных" улиц и площадей в 1920 году родилась площадь им. 26-ти. Именно так она указывается в Справочном указателе Баку за 1931 год и других более ранних справочниках и указателях, а также в списках переименованных улиц и площадей. (Название сквера им. 26-ти бакинских комиссаров на месте нынешнего Сахиля возникло позже.)

К 1934 году (а, возможно, и к 1932-му) площадь им. 26-ти была уже переименована в площадь им. Григория Петрова, левого эсера, потом военного комиссара Бакинского района от Совета Народных Комиссаров РСФСР. Он занимал высокий пост в Красной Армии, командовал 1-й Южной армией и Кавказским фронтом.

О том, что в 1932 году площадь носила имя Петрова, можно судить вот по этой фотографии, где есть соответствующая надпись от руки, сделанная в те годы. Почему в те? Потому что именно тогда дату было принято писать именно тем способом, что вы видите на фото.

.jpg)

Что касается Петрова и за что ему такая честь в Баку, то в середине августа 1918 года он во главе отряда красногвардейцев прибыл в Баку для защиты Советской власти. Затем присоединился к эвакуирующимся бакинским комиссарам, вместе с которыми был арестован и казнен. "Прокомиссарил" ровно два месяца: прибыл в Баку 19 июля 1918 года, а в ночь на 20 сентября состоялась казнь. В общем-то, в чужом пиру похмелье...

.jpg)

Говорят, что именно на этой площади Петров разместил орудия и вел успешный огонь по неприятелю. Насколько это может быть правдой, неизвестно, потому что о Петрове среди старых бакинцев ходит много смешных легенд. Что якобы это именно он провел канализацию в доме Гаджинского, потом обвел мелом контуры Будаговского собора и по полученному абрису позже построили Консерваторию...

На самом же деле Петров был личностью неординарной и достоин памяти. Но даже не из-за комиссарства, а потому, что был весьма умным, начитанным, очень болел за правопорядок и организовал в родной Рязани отряд народной милиции - очень много было в те годы шпаны и уголовников, которые творили черные дела, особо и не скрываясь.

В путеводителе по Баку на немецком языке за 1987 год можно прочитать, что на площади им. Петрова стоял даже памятник Григорию Петрову. Что это был за памятник, когда его поставили, вашей покорной слуге узнать не удалось. Известно только, что его демонтировали в начале 90-х. Нашла лишь на официальном сайте упоминание о фотографии, озаглавленной "Открытие памятника Г.К.Петрову в Баку" и сделанной в 1983 году. Хранится сия фотография в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.

По другой информации, в Баку был изготовлен памятник Петрову, который был установлен в Рязани. (Изображение памятника на предыдущем фото.) Автором его везде называют Е.Л.Кербеля, но ни в одном источнике в официальном перечне работ Кербеля нет памятника Г.К.Петрову...

Петровская же набережная (как часть всей трассы вдоль Приморского бульвара) сначала стала носить имя Губанова (с 1929 года - в честь Васи Губанова, ведшего после побега из сибирской ссылки революционную агитацию на Балаханских нефтепромыслах и погибшего "за счастье трудового народа" в 1918 году под Воронежем), потом в с 1940-го по 1955 год носила имя "Проспект Сталина", потом ее переименовали в проспект Нефтяников.

.jpg)

.jpg)

Что касается Петровской площади, то интересно, а решение дать ей однокоренное название - площадь им. Петрова - было четко продуманным или так случайно получилось? Если продуманным, то следует признать в большевиках хороших психологов. Но скорее всего психология тут не при чем, иначе такую практику применили б и в отношении других улиц: Ольгинскую, например, можно было переименовать в улицу Ольги Шатуновской, известного партийного деятеля, секретаря Шаумяна, той самой, чьи воспоминания я привела выше, Владимирскую - в честь Владимира Ленина и так далее... В итоге мозги бакинцам затуманили этим переименованием так, что до сих пор не умолкают горячие споры, два это названия, существовавших в разные годы, или одно.

.jpg)

Площадь им. Петрова была для Баку крайне значимой. Потому что пока не был построен Дом Правительства с огромной трибуной (по принципу трибуны на мавзолее Ленина), парады и демонстрации проходили по набережной мимо площади. Для этого на площади была построена трибуна, развернутая к набережной. Это капитальное двухъярусное каменное сооружение было довольно большим - 30 метров в длину. По фасаду находилась зарешеченная арка (ее установили после войны - для защиты от любителей использовать ее по ночам в качестве отхожего места).

.jpg)

Архитектор этой трибуны - Константин Сенчихин, автор "Монолита". Во многих источниках я читала, что трибуна была построена в 1947 году, но я уже давно убедилась, что официальная информация не обязательно достоверна, фотографии - более надежный источник. Так, на аэрофотосъемке 18 августа 1942 года, произведенной летчиком Люфтваффе, трибуна четко просматривается.

.jpg)

Присутствует она и на фотографии участников первомайского парада, датированной 1 мая 1941 года самим участником парада.

.jpg)

А на фото, датированном специалистами 1935-1936 годами, ее еще нет. Я склоняюсь к мысли, что это фото 1936 года. Этот вывод я сделала на том основании, что снято сверху. Откуда? С самолета? Вряд ли. Скорее, с парашютной вышки, ее установили как раз в апреле 1936-го. И, естественно, с радости стали активно фотографировать окрестности.

.jpg)

Так что трибуну построили не позже 1941 года и не ранее 1936-го.

(Уже когда материал был готов, я совершенно неожиданно получила подтверждение правоте своих выводов, прочитав в энциклопедии сайта OurBaku, что решение построить трибуну было принято в конце 30-х годов.)

Некоторые бакуведы считают, что до войны на площади им. Петрова была возведена временная деревянная трибуна, но это не так: временная трибуна минимум до 1935 года устанавливалась на площади Свободы (сквер 26-ти бакинских комиссаров) перед улицей 9 Января (ныне Хагани). Подтверждение этому - заметка из газеты "Правда" за ноябрь 1935 года: "В Баку демонстрации проходят не по площади, как в других городах, а по улице 9 Января. Это - традиция. Из года в год мимо ограды сада, где похоронены 26 бакинских комиссаров, шествуют колонны пролетариев и колхозников Азербайджана". Сложно себе представить, чтобы парады были, а трибуны - не было.

Мнение некоторых бакуведов, что на площади им. Петрова была временная трибуна, а в 1947 году Сенчихин построил постоянную, основывается на том, что при решении построить на площади им. Петрова трибуну было озвучено, будто трибуна будет временной - до постройки Дома правительства. Рассчитывали построить его к концу 30-х, но из этого ничего не вышло (как-нибудь я расскажу, почему, и как вообще строилось это важнейшее для Баку здание). А что касается "временности", то в советское время и временное строилось капитально. (Отсюда, видимо, и пошла поговорка: "Нет ничего более постоянного, чем временное". Но это, конечно, шутка.) Плюс ко сыграла свою роль в мнении о временной трибуне на площади им. Петрова путаница с двумя годонимами, названными в разное время в честь 26-ти бакинских комиссаров.

Так что никаких временных деревянных трибун на площади им. Петрова никогда не существовало. Да и сложно талантливейшего Сенчихина заподозрить в том, что свою каменную трибуну он сделал копией временной деревянной, просматриваемой на гитлеровской аэрофотосъемке.

А следующее фото сделал изумительный мастер фотографии Наум Грановский (1910-1984).

.jpg)

Он знаменит своими фотографиями советской архитектуры, работал фотокорреспондентом Фотохроники ТАСС с 1929-го по 1984 год, и Баку очень повезло, что он приезжал сюда как минимум один раз - после войны. Возможно, он приезжал сюда не раз, но я пока не нашла об этом сведений.

Фото в официальных источниках датируется началом 50-х, но я думаю, что оно чуть более ранее. И вот на каком основании. Если допустить, что Грановский приезжал сюда один раз, то приезжал он в 1949 году, потому что известно его фото кинотеатра им. Низами, на котором просматривается афиша фильма "Встреча на Эльбе", выпущенного в прокат как раз в 1949-м. Так что, я думаю, вся бакинская серия Н.Грановского сделана в 1949-м, и фото площади им. Петрова - тоже.

А вот та самая фотография 1947 года, на основании которой многие делают вывод, что трибуна была построена в 1947 году:

.jpg)

Трибуна на площади им. Петрова просуществовала до середины 50-х.

.jpg)

Потом на площади построили музей Ленина,

.jpg)

а параллельно с ним - и Дома правительства, который сам стал огромной "трибуной".

Музеи Ленина, надо сказать, строились, начиная от первых лет советской власти, практически по всех городах СССР. Даже в Кзыл-Орде! Даже за границей. И во всех музеях демонстрировались личные вещи дедушки Ленина, и в том числе его личная кепка)))))

.jpg)

Эти музеи находили отражение везде: на открытках, на плакатах, даже на значках. Был выпущен значок и с изображением бакинского музея.

.jpg)

Было рассмотрено несколько вариантов будущего расположения музея, остановились на площади им. Петрова. Во-первых, она была достаточно большой, во-вторых, почти без растительности, т.е. большого ущерба зеленым насаждениям причинено не будет. Вот бы современные городские власти так же рассуждали! Но нет, рубят и рубят...

Строительство нашего музея началось в 1957 году, закончилось в 1960-м - к 90-летию В.И. Ленина, а открыли музей в 1961 году - как филиал Московского Музея имени В.И. Ленина. Построено оно по проекту известного азербайджанского архитектора Гасана Али оглы Меджидова (1914-1978). Г.Меджидов является также автором ряда других проектов в Азербайджане: здания Бакинского аэропорта Бина, гостиницы "Баку", Драматического Театра в Нахичевани и др. Музей Ленина, кстати, единственное на тот период в Азербайджане здание, изначально задумывавшееся как музей.

.jpg)

Есть мнение, что в 50-е было принято решение о строительстве в Баку филиала московского Музея Сталина. Говорили, что по первоначальному проекту все, что мы сейчас видим, должно было быть своего рода постаментом для гигантской скульптуры вождя всех народов. Здание начали строить, но вождь освободил планету от своего присутствия, произошло развенчание культа личности и здание быстренько перепрофилировали. Еще говорили, что под зданием было бомбоубежище и подземный ход.

Кстати, по поводу музея Сталина. Любопытно, что музей Сталина в Баку был на самом деле. Точнее, он назывался "Музей истории большевистских организаций Азербайджана им. И.В. Сталина". Был построен по проекту М.Усейнова и С.Дадашева в 1950 году.

Оба здания похожи - высокие колонны, сталинский ампир... Перед музеем стояла огромная статуя Сталина. Потом статую вместе с культом личности ликвидировали, в здании разместили Дворец пионеров, а обломки вождя валялись во дворе 134 школы. Мальчишки откалывали кусочки от навевавшего некогда на их родителей страх изувера и кидались друг в дружку...

Что касается героини моего сегодняшнего рассказа - площади им. Петрова - то она еще продолжала существовать в позднее советское время - по крайней мере, на картах.

В наши дни на картах ее уже нет. Музейный центр, который помещается в здании бывшего музея Ленина, имеет адрес пр. Нефтчиляр, 123а. Все, история площади под названием Екатерининской - Петровской - Театральной - им 26-ти - им. Петрова закончилась...

.JPG)