Санги-Мугань: таинственный остров магов

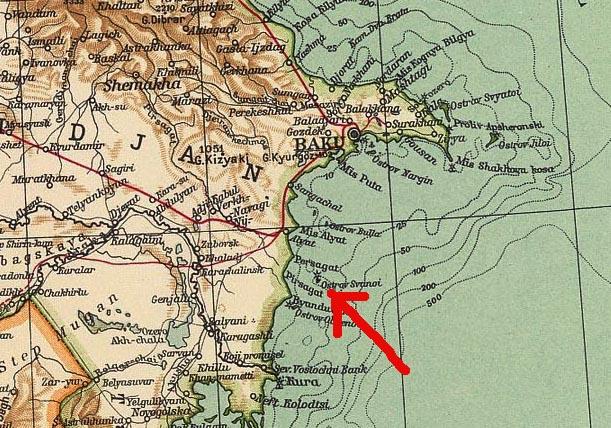

Каспийское море хранит множество тайн. Причем не только на дне, но и на поверхности – в прямом смысле слова. Так, вдоль западного его побережья есть группа небольших островков, самый интересный среди них расположен примерно в 20 км к югу от мыса Бяндован.

21 Sentyabr 2017 16:00 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойКаспийское море хранит множество тайн. Причем не только на дне, но и на поверхности - в прямом смысле слова. Так, вдоль западного его побережья есть группа небольших островков, самый интересный среди них расположен примерно в 20 км к югу от мыса Бяндован.

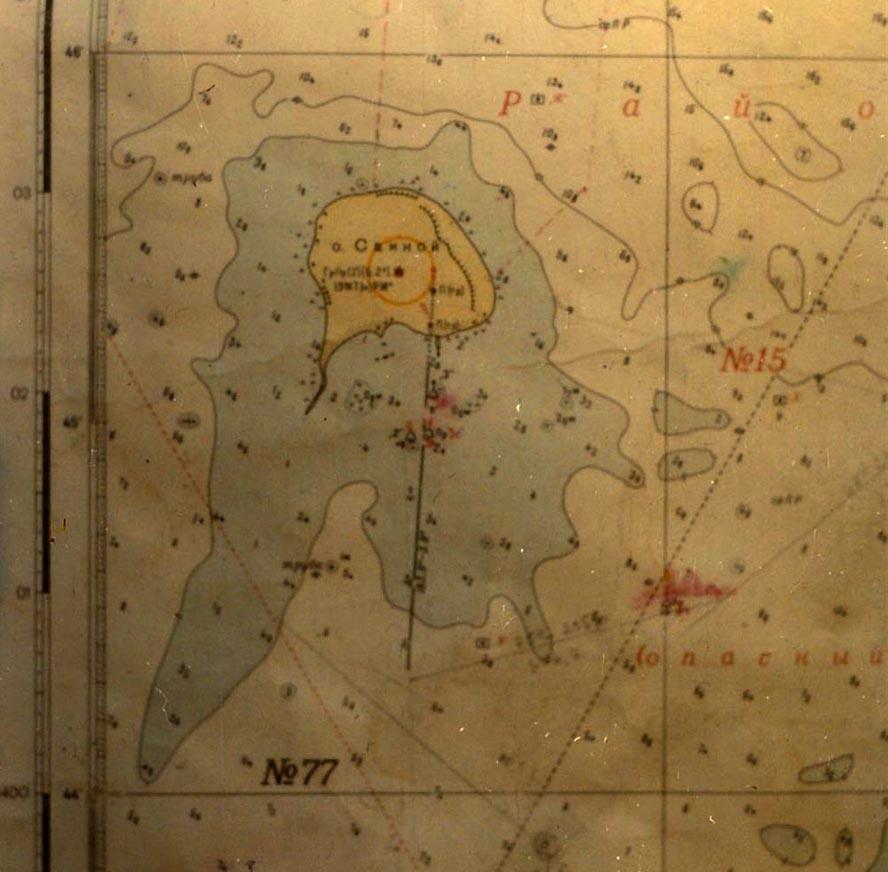

На первый взгляд, остров как остров - маленький, овальный, с отмелями, около одного квадратного километра, флора и фауна оставляют желать лучшего. Но зато богат аж двумя кратерами грязевых вулканов. С 1991 года ему возвращено историческое название Санги-Мугань, а в советское время он звался остров Свиной. И то, и другое название таят в себе массу загадок.

Считается, что свиней на основе нет и никогда не было. Но свиньи - как утверждают некоторые этимологи - тут и не при чем. Когда-то давно, в начале XIX века, на остров ссылали преступников и просто провинившихся. В просторечье называли "Остров с виной". Из этого названия и получился "Свиной". Насколько верно такое объяснение, сказать сложно, скорее всего данная этимологическая версия просто притянута за уши - как это и всегда бывает в случае с т.н. народной этимологией.

А вот насчет того, что свиней не было, можно и поспорить. Дело в том, что на соседних островах - Пирсагат и Карасу - до сих пор встречаются кабаны. Они могли туда попасть только по суше. Отсюда историки и географы делают вывод, что когда-то, примерно в XVII веке, группа этих островов могла быть частью материка.

Гораздо больше загадок таит в себе другое название - Санги-Муган. На первый взгляд ничего таинственного: Мугань - это название прибрежной местности, а "санги" на фарси - "камень". Фарсидских топонимов на территории Азербайджана, а особенно на Абшероне много, так что все прекрасно объясняется и вопросов вызывать не должно.

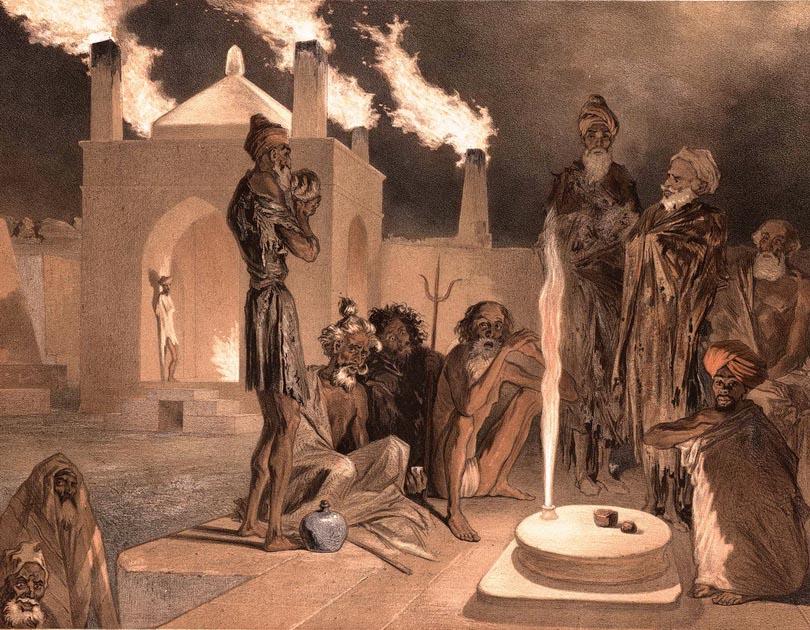

Однако "Мугань" на фарси - не просто название местности. Слово имеет перевод - "маг". Т.е. получается "Камень магов". О каких магах речь? В культуре зороастризма магами в древности называли жрецов. Зороастризм был господствующей в регионе религией - вплоть до прихода на территорию современного Азербайджана арабов, которые принесли с собой ислам, ставший здесь повсеместно распространенной религией лишь в Средние века.

Очень многие путают зороастризм и огнепоклонничество. Это разные вещи. Поклонение огню, почитание священного огня - лишь одно из проявлений зороастризма. Как считают многие ученые, зороастризм просто не мог не возникнуть на территории, где из-под земли вырывается то негаснущий огонь (Янардаг, Атешгях и другие места, которых было немало), то горючий газ, то черная маслянистая опять же горючая жидкость.

Зороастризм оставил после своего практически полного исчезновения память в словах и топонимах. Недалеко от Санги-Муган есть остров, название которого можно перевести как Камень Игнатия, и оно имеет самое непосредственное отношение к древней религии. "Игнатий" - от латинского слова "Ignis", что означает "огонь". Получается "камень огня".

Но почему один остров - Камень огня, а другой - Камень магов? Что делали зороастрийские маги-жрецы, почитающие огонь, на острове? Стоит обратиться к древним текстам. Приск Панийский, византийский дипломат, писатель и историк первой половины V века, в одном из своих трудов со слов римлян описал путь, ведущий из Скифии в Мидию. Там он упоминает то место, где "из морского камня пышет пламя". Не о Санги-Муган ли вел речь почтенный историк?

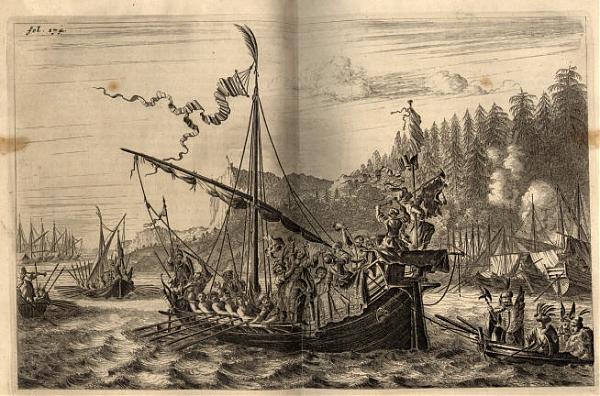

Тот факт, что на маленький остров обращали внимание античные авторы, не должно вызывать удивления - если учесть его стратегически значимое положение: остров лежал на важном морском пути в южную часть Каспийского моря, а также к устью реки Кура. Это не могло не привлечь внимания мореходов раннего Средневековья. Об этом упоминают арабские, византийские, греческие и римские авторы, писавшие о морских походах через Западный Каспий в IX-XI веках. Есть даже средневековая гравюра, изображающая мореходов у Свиного острова:

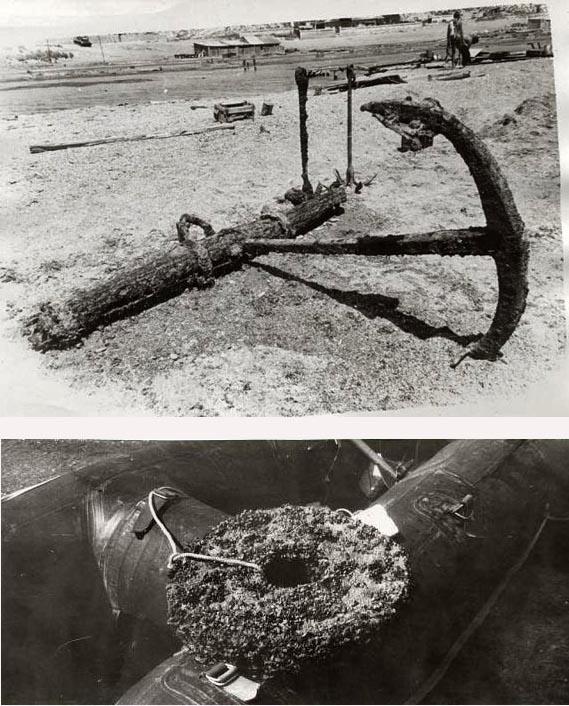

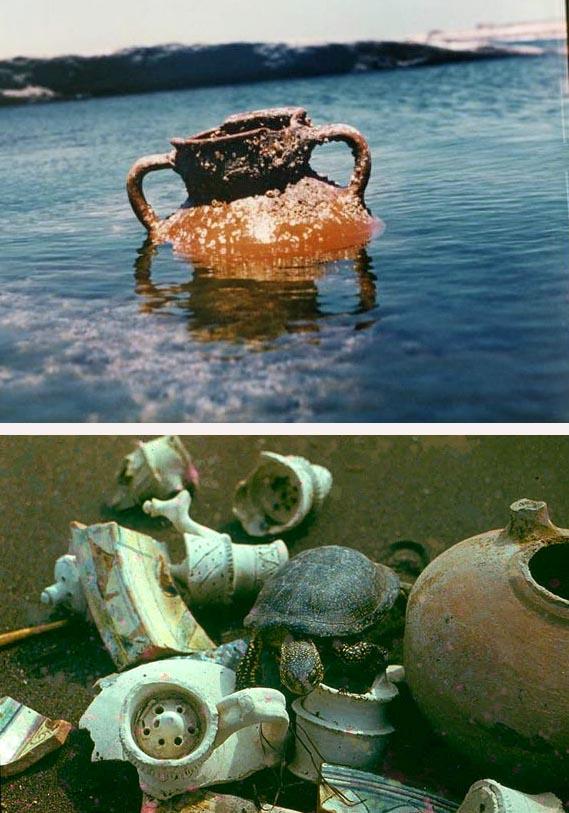

То, что судоходство здесь было прекрасно развито, доказывают и найденные на дне моря в этом регионе многочисленные останки древних кораблей и якоря разных конструкций. Об этом писал и Виктор Квачидзе, знаменитый азербайджанский исследователь, занимавший подводной археологией, и другие исследователи.

8

8

Некоторые историки высказывают версию, что на острове Санги-Муган мог даже стоять зороастрийский храм, ведь такие храмы возводили как раз рядом с естественными источниками огня. В качестве строительного материала могла использоваться вулканическая глина и привозной камень.

Конечно, это только гипотеза, которая ждет своего подтверждения. Но гипотеза, основанная на довольно серьезном основании: почему-то же остров назвали Камнем магов?

Между прочим, гидрологические исследования в середине XIX века показали, что остров "представляет собой остатки большого грязевого вулкана, изборожден сопками и рытвинами. В четырех местах его обширного плоского кратера извергается пар с небольшим количеством грязи. Исторических данных об извержениях на острове нет, по крайней мере, за последние сто лет". Наличие на маленьком острове остатков сразу двух грязевых вулканов, обусловленных залеганием на небольшой глубине нефтегазоносных пластов, также косвенно доказывает, что остров мог иметь важное значение у зороастрийцев. Ведь в прошлом эти вулканы могли извергать горящее пламя, поражающее воображение как самих зороастрийцев, так и мореходов.

Могли и, кстати, извергали. И не во времена зороастрийцев, а гораздо позже. Но обо всем по порядку.

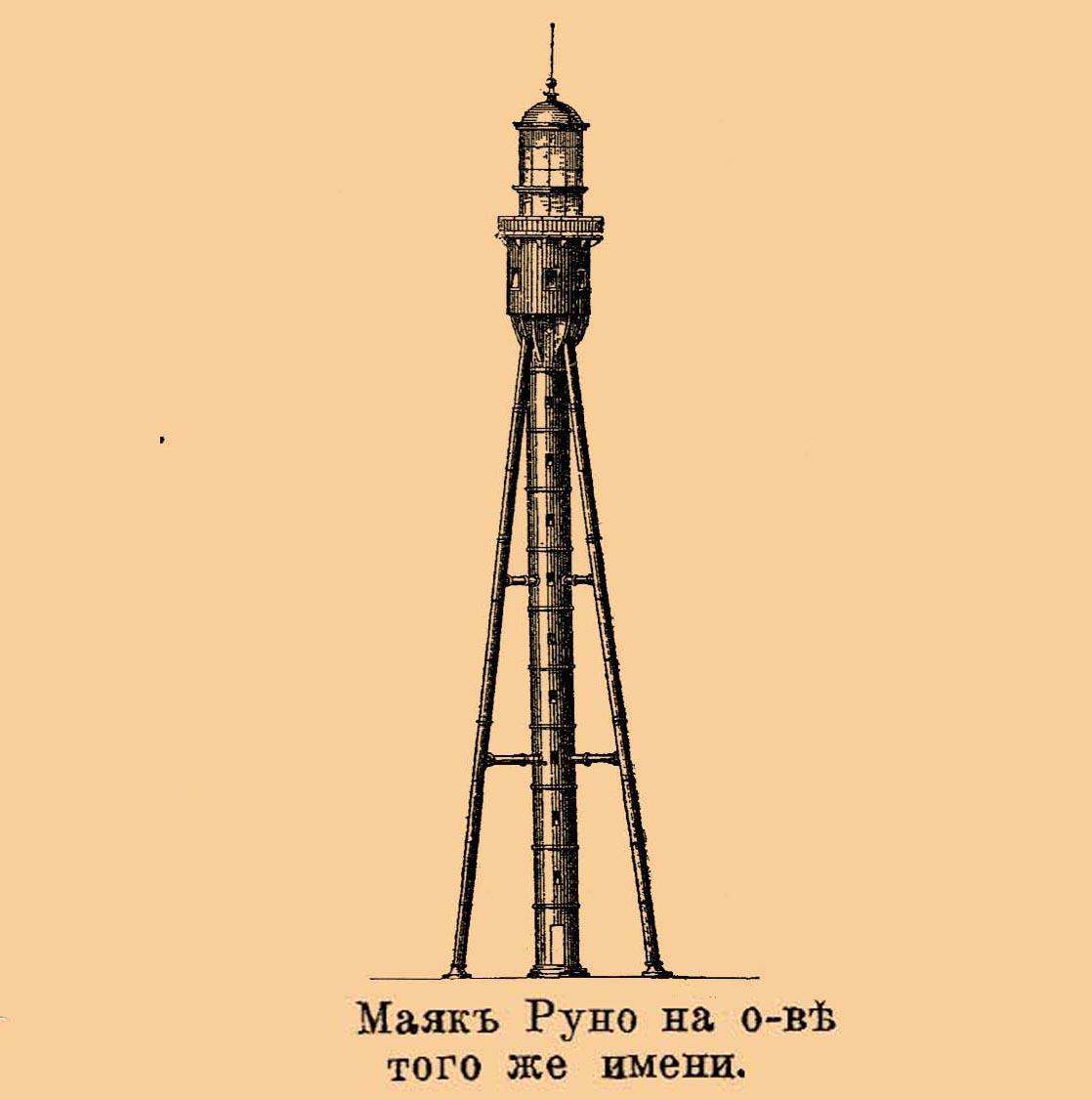

Несмотря на то, что вулкан на острове, который тогда назывался еще Свиным, "молчал" по крайней мере сто лет, гидрологи, учитывая возможность мощных извержений, рекомендовали разработать проект маячной башни повышенной сейсмостойкости. Морской строительный комитет рекомендовал взять за основу башню маяка Руно (Балтийское море) "из трубчатого металла".

Трубчатые металлические башни разработки Марсельского технического общества (Compagnine des Forgest et Chantiers) были тогда инженерной новинкой в российском маячном строительстве. Французы утверждают, что к их конструкциям приложил руку сам Эйфель, признанный мастер изящных металлических башен. Документально эту информацию вашей покорной слуге подтвердить не удалось, но допустить это вполне логично. Кстати, на самом маяке имеется бронзовая табличка с годом строительства маяка на французском языке.

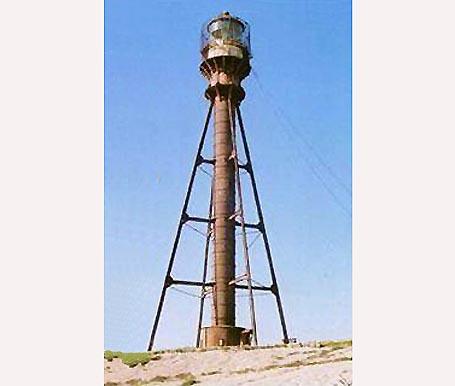

Ажурная конструкция высотой в 50 м из котельного железа толщиной в полдюйма (1,27 см) выглядела изящной и легкой. Центральную многосекционную клепаную трубу (ствол) диаметром два метра с винтовой лестницей и межэтажными площадками внутри венчали круглый металлический отсек вахтенной комнаты, внутренние стены которой "обложены по войлоку двойною деревянною обшивкою из прочных пород", и решетчатое остекленное фонарное сооружение с галереей.

В комнате имелся камин и все необходимое для несения вахты и отдыха. От остальных этажей отсек отделялся герметичным тамбуром. Для подъема грузов использовалась лебедка, а во всех межэтажных настилах люки, для безопасности обнесенные перилами. Для доступа в фонарное сооружение в потолке вахтенной комнаты устроили откидной люк и настенный скоб-трап. Снаружи башню поддерживали четыре трубчатые металлические опоры-контрфорсы, соединенные со стволом горизонтальными связями.

Под маяк выбрали место на южном склоне. Пробные бурения показали, что в этом месте залегает толстый слой уплотненной глины, способный выдержать груз не только легкой железной, но и тяжелой каменной башни. Произвели берегоукрепительные работы, чтобы исключить подмывы грунта, а для доставки на стройплощадку грузов построили пристань и протянули конно-железную колею.

Непосредственно к строительству башни приступили в 1887 году, а три года спустя - 2 июня 1891 года - в присутствии главного командира Бакинского порта, командования Каспийской флотилии и многочисленных почетных гостей в торжественной обстановке произвели освещение маяка и его пробное включение. Через полгода в "Лоцманских заметках" появилось извещение мореплавателям: "...в Каспийском море на вновь построенном маяке на острове Свином установлен аппарат 1-го разряда с постоянным белым огнем, освещающим весь горизонт на 15,2 мили". С тех пор маяк на острове Свиной вошел в так называемую систему маяков Апшерона.

Принцип работы маяка был простым. Наверху расположены большие оптические стеклянные линзы, которые смотритель каждый день рано утром закрывал белым полотном от прямого попадания и фокусировки солнечного света, а вечером открывал и включал сам маяк.

Кстати, на Свином был похоронен первый смотритель маяка - А.М. Дон Иванов.

Маяк верой и правдой служил десятилетия, башня в тяжелых условиях эксплуатации не имела ни одного нарекания и ничто не предвещало никакой беды. Катастрофа произошла 11 апреля 1932 года. В 18:30 раздался сильный гул. Земля задрожала. Огромное черное облако, вырвавшееся на поверхность, окутало часть острова и маячную башню. Все обитатели, в панике покинув дома, бросились на пристань к кулазам (парусным рыбацким лодкам), пытаясь спастись в море. В этот момент прогремел взрыв, породив 150-метровой высоты огненный столб, а затем и огненный вихрь, в мгновение накрывший большую часть острова и людей.

Огненный вихрь бесчинствовал не более десяти-пятнадцати минут. Уже к 18:40 огонь самостоятельно локализовался над кратером, постепенно затухая. На острове горели здание сирены, служебные помещения, сигнальная мачта, пристань, была подплавлена чугунная труба маяка. Сгорела вся зелень и домашние животные... Это, конечно, печально, но можно было бы пережить - в пожаре погибли люди. (Впоследствии они были похоронены в братской могиле на Ясамальском кладбище.)

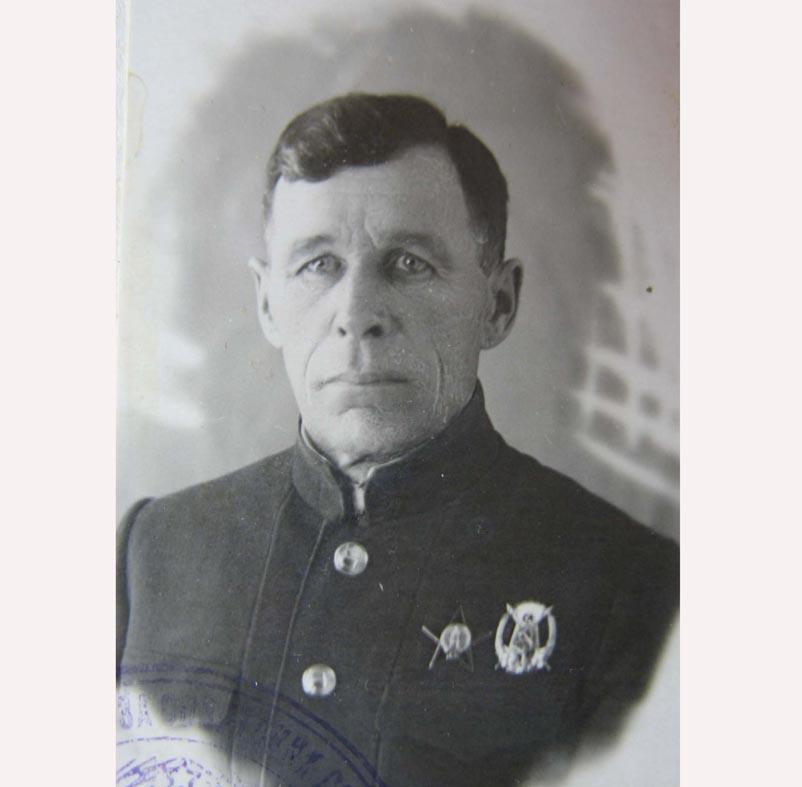

Необычайное мужество и стойкость в этом огненном кошмаре проявил смотритель маяка Иван Макаров.

Едва корабельные врачи оказали сильно обожженному смотрителю первую медицинскую помощь, как он потребовал немедленно переправить его обратно на остров. Он рвался туда, потеряв в огне всю семью, - спасать маяк, не думая о возможном повторном извержении, не внемля уговорам и советам. По свидетельству капитана судна "Яков Зевин" (названного в честь одного из 26 бакинских комиссаров), "присутствию духа и силы воли этого человека можно было только удивляться".

Вместе с ним на остров вызвались идти служители маяка А.Дмитриев и И.Лощилин. Не обращая внимания на зной, удушающий запах гари и глухие подземные раскаты, они ликвидировали очаги пожара, спасали имущество и при усиливающемся ветре, под напором которого начали разрушаться треснувшие от высокой температуры стекла фонаря, с наступлением сумерек зажгли маячный огонь. Погасили его - во избежание гибели дорогостоящего осветительного аппарата - лишь после того, как глубоко за полночь "Яков Зевин" с ранеными на борту скрылся за горизонтом...

Из восемнадцати служащих, находившихся в момент катастрофы на острове, погибло тринадцать человек, около трети острова было залито густой изверженной грязью толщиной 6-8 м, остальная часть сильно обожжена. В выводах следственной комиссии рекомендовалось капитально отремонтировать маяк, заменить все деревянные строения каменными, построить специальное укрытие на случай повторения извержения, снабдить служащих огнезащитной одеждой и выделить на маяк моторную лодку. До выполнения этих требований маяк законсервировали, установили временный автоматический огонь, а для охраны имущества оставили на острове двух добровольцев без семей.

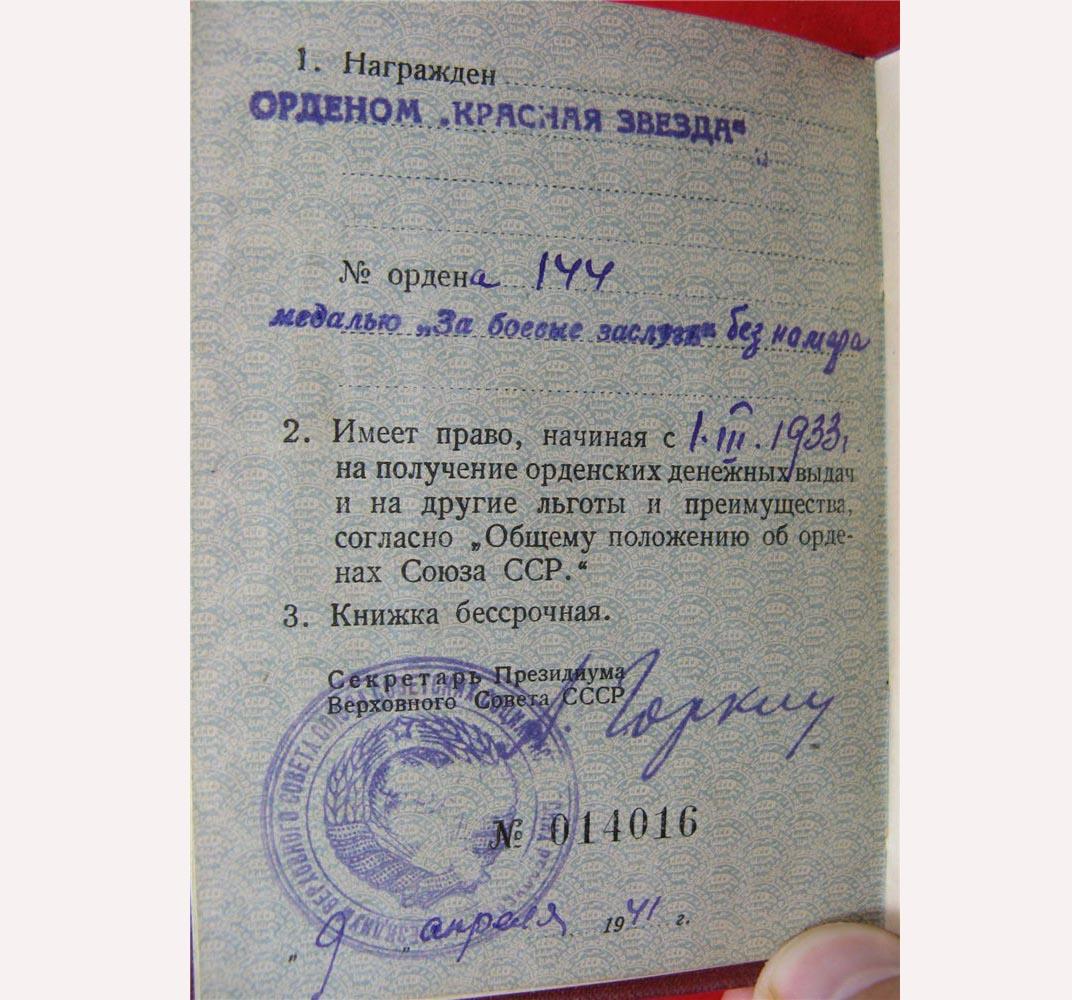

Согласно указу от 7 февраля 1933 года смотритель маяка Иван Семенович Макаров был удостоен высокой правительственной награда - ордена Красной Звезды с формулировкой "За исключительный героизм, проявленный при тушении вулкана на острове Свином

(Каспийское море)".

Он стал 144-м кавалером этого ордена. Вручал награду 9 августа 1933 года сам председатель ЦИК СССР М.Калинин. Правда, эту высокую награду Макаров носил очень редко - она напоминала ему о трагедии, где погибла вся его семья...

Специалисты геологического отделения Азербайджанской академии наук пришли к выводу, что повторное извержение возможно, но опасности для маяка представлять не будет, если маячную башню и все помещения снаружи обработать специальным огнестойким покрытием. По их мнению, облаком пламени был горящий газ, и жертв можно было избежать, если бы жители остались в своих каменных домах, а не выскочили на открытое место. Учитывая психологическую напряженность людей после случившейся катастрофы, ученые предложили перевести обслуживание маяка на вахтенный метод с длительностью пребывания сменных бригад на острове от одного до трех месяцев.

Однако маяк оставили в законсервированном виде. Его ввели в строй после ремонта и переоснащения фонарного огня лишь в 1942 году. Восстановленный маяк освещался с помощью керосинокалильной установки, а в 1950 году был переведен на электрическое освещение. Здесь располагалась также метеорологическая станция с маленьким поселком при ней.

Красная ажурная башня и поныне возвышается над островными сооружениями. Днем она хорошо видна за многие мили, а ночью белая проблесковая звезда уже электронного маяка с удаления 22 мили от острова (почти 41 км) предупреждает мореплавателей об опасности и желает им доброго пути...

По материалам С.Аксентьева, журнала "Техника молодежи" и сайта forum.faleristika.info