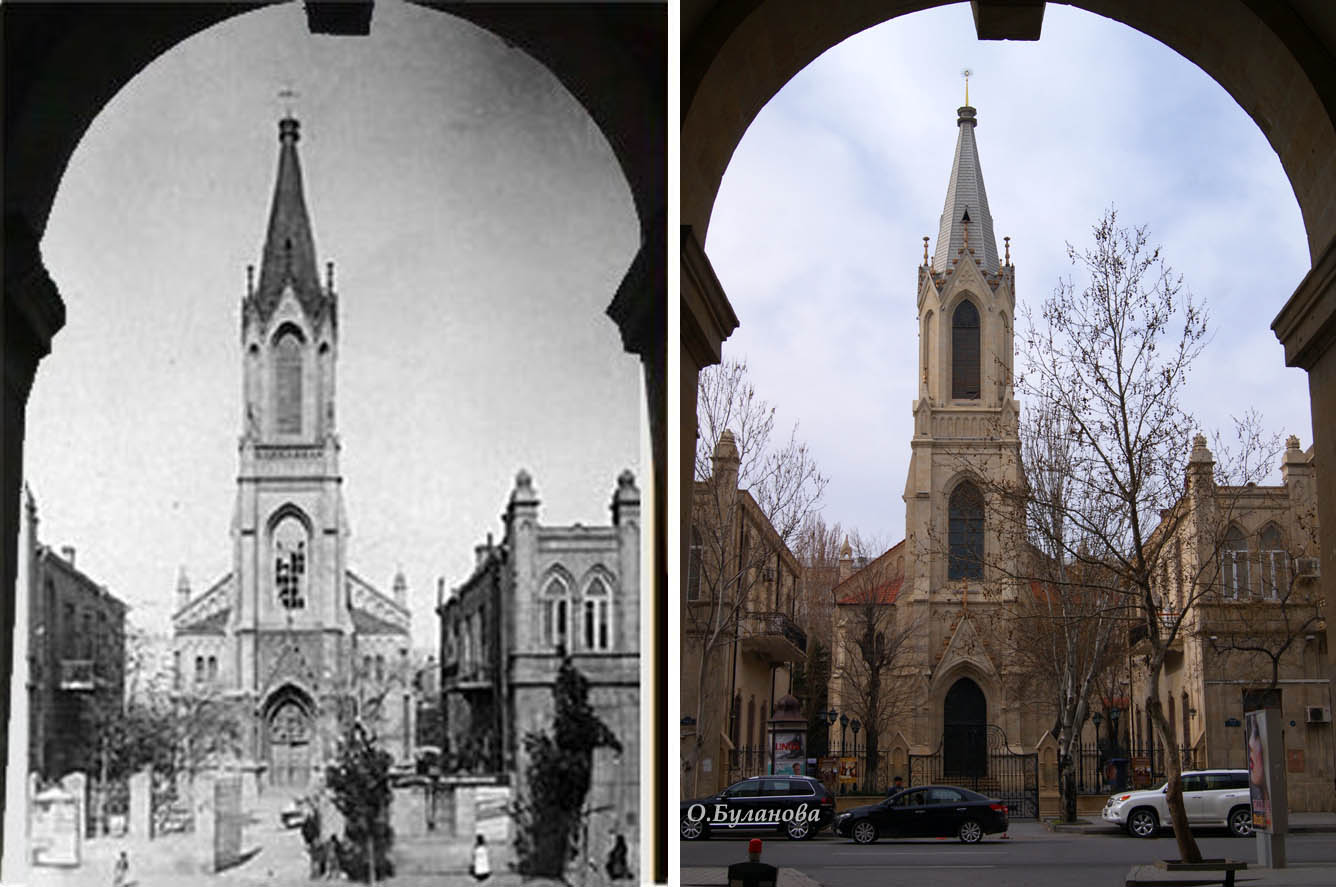

Лютеранская кирха: готика в Баку

4 Aprel 2016 11:12 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойБаку, как известно, город интернациональный. И толерантный в вопросах веры. А это подразумевает наличие храмов совершенно разных конфессий. В их числе есть и Церковь Спасителя или Евангелическо-Лютеранская кирха.

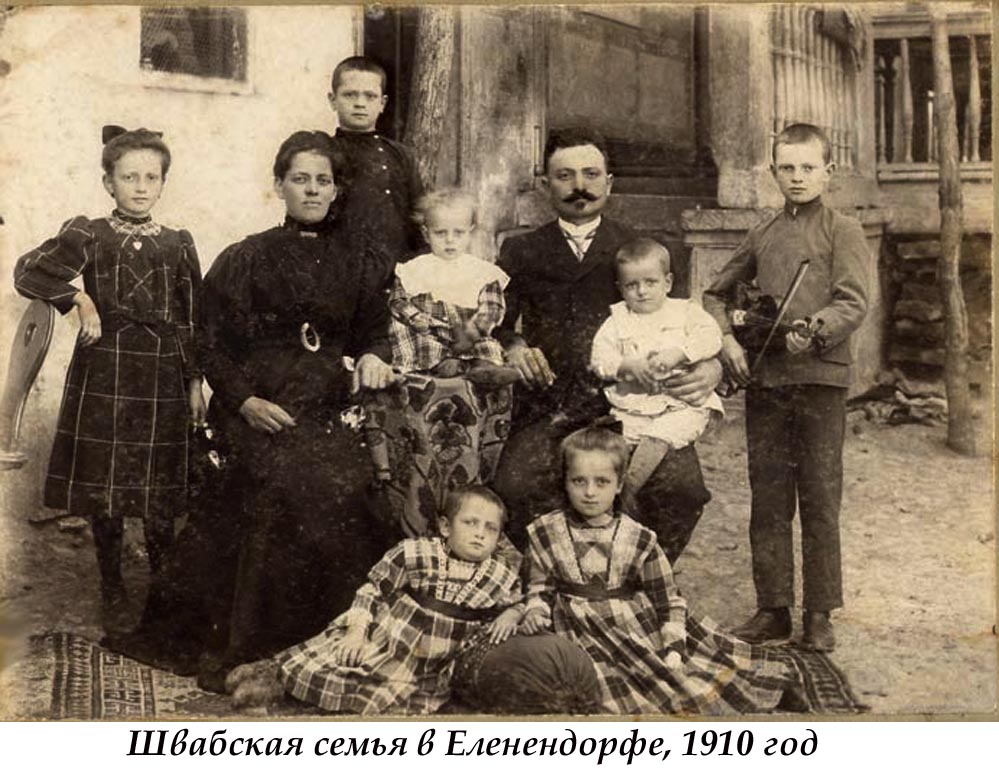

Построен этот храм в XIX в. для бакинских лютеран. Но прежде чем мы расскажем его историю, имеет смысл выяснить, как же появились в Баку лютеране. Первые переселенцы из Германии, в основном, швабские немцы, прибыли в Азербайджан в начале XIX в. В то время в Германии после наполеоновских войн происходили политические и религиозные беспорядки, имели место суеверия, что в Европе приближается конец света и спасение можно найти лишь на Востоке. Наиболее религиозное население устремилось в Россию и на Кавказ, где собиралось основать Новый Иерусалим и ожидать Второго пришествия Христа. Известен факт, что "Базельское Евангелическое общество" обращалось к российскому императору с просьбой "разрешить основать в Закавказье немецкие колонии из благочестивых семейств...".

Сначала переселенцы прибыли в Грузию, оттуда - на плодородные земли вокруг Гянджи. В 1819 г. вюртембергскими колонистами в Азербайджане было основано первое немецкое поселение Еленендорф (с 2008 г. Гёйгёль), а в 40 км от него - Анненфельд (ныне Шамкир). К 1822 г. в восьми колониях жило 5 тысяч немецких колонистов. (К слову сказать, с ними у Азербайджана никогда не было проблем: это были очень трудолюбивые, дружелюбные и талантливые люди.)

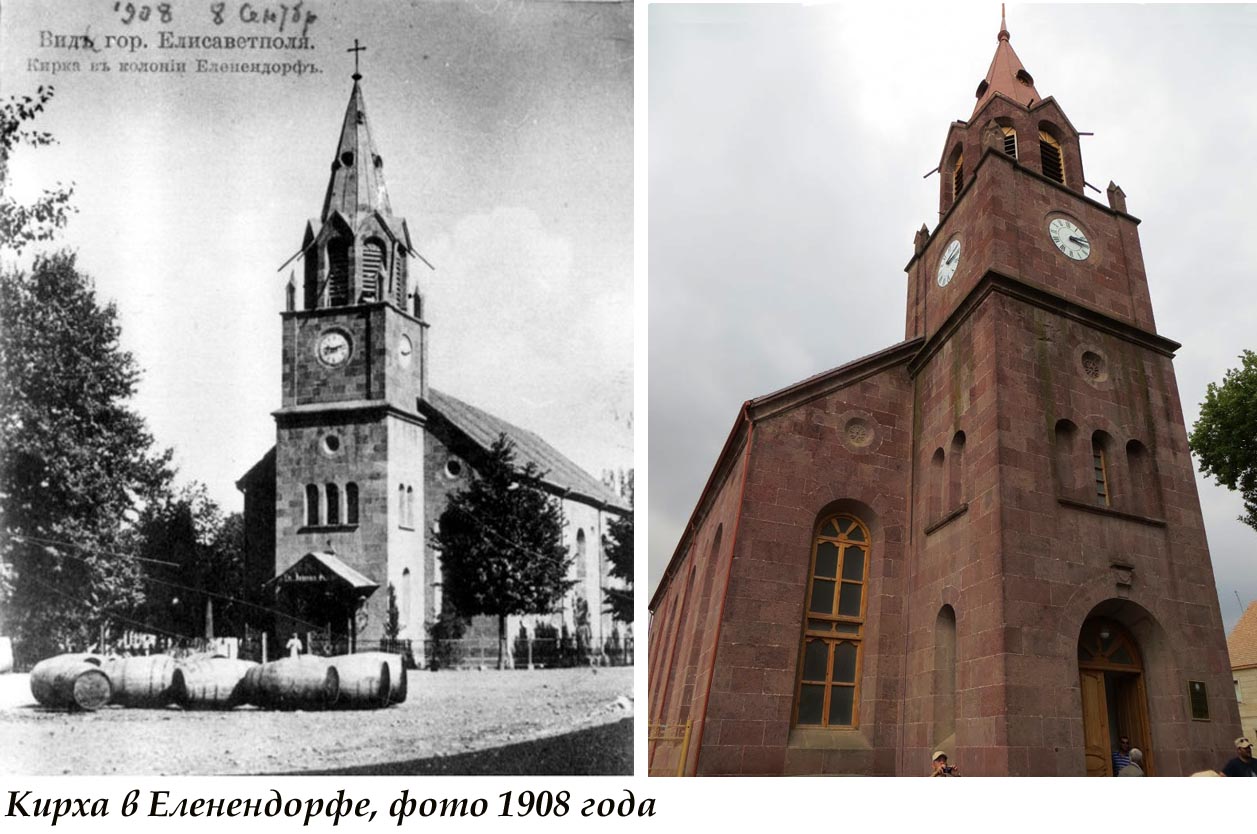

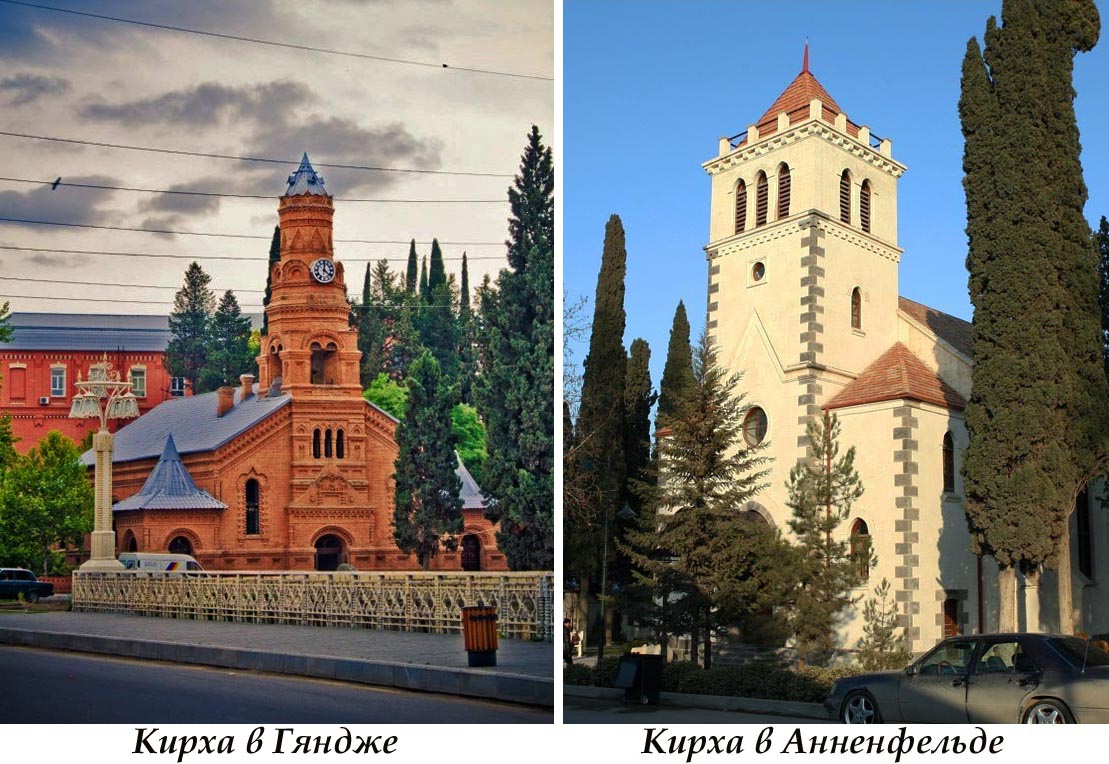

Чуть позже к первой волне присоединились немецкие нефтепромышленники. Так, постепенно складывалась немецкая лютеранская община в Азербайджане, немало привнесшая в культуру и архитектуру Баку и других городов. В Баку лютеранская община была образована в 1870 г. В 1873 г. вместе с Робертом Нобелем появились лютеране-шведы. В середине 70-х гг. XIX в. бакинские лютеране собирались в переулке, получившем название Лютеранского (позже пер. Лермонтова). К тому времени в других городах Азербайджана лютеранские храмы были уже построены. Они, конечно, были по виду скромными, не повторяли роскошных соборов "пламенеющей готики" оставленной родины, но их отличала простота и выразительность образного решения, удачный выбор места постройки. В Еленендорфе кирха была построена в 1857 г. (это самый крупный лютеранский храм на Кавказе - церковь Св. Иоанна), в Гяндже строительство закончилось в 1885 г. (В Анненфельде лютеранский храм был построен позже - в 1909 г.)

9 марта 1877 г. губернатор Бакинской губернии Валериан Михайлович Позен разрешил бакинским лютеранам провести выборы председателя и членов церковного совета для постройки кирхи и начальной школы. Разрешение было выдано на основе "благосклонного соизволения Его Императорского Высочества Наместника на Кавказе князя Михаила". В Совет в том числе вошли известный на весь город аптекарь Карл Эйхлер (брат известного ботаника Вильгельма (Василия) Эйхлера, много сил и личных средств вложившего в формирование Губернаторского, тогда Михайловского сада), Рихард Зорге (отец будущего разведчика), владелец механического завода и изобретатель Отто Ленц и др.

В 1879 г. Совет обращается с прошением выделить какой-нибудь участок для строительства. Например, на Восточной части Татарского кладбища (около дома "Монолит" и выше). Ведь захоронения там прекратились уже в 1859 г. Однако общине было отказано - в этом месте согласно генеральному плану развития Баку 1878 г. предполагалось построить ремесленные ряды и что-то типа рынка для сельхозпродуктов из районов. 30 ноября 1885 г. Бакинская городская Дума постановила "выделить Лютеранскому обществу, включая в него все нации этого вероисповедания, какие есть в городе, под постройку молитвенного дома и школы на Телефонной улице близ Завода Масумовой и Мельницы Вермишева участок земли в 1400 кв. саженей". 16 августа 1886 г. был утвержден проект пастората и школы. Он был разработан архитектором лютеранского вероисповедания Иваном Васильевичем Эделем. Однако проект этот осуществлен не был. Возможно, все дело в элементарном отсутствии у лютеранской общины средств, а их для постройки требовалось немало. Поэтому было решено построить вдоль Суpаханской улицы (ныне Диляры Алиевой) одноэтажное каменное здание - для молитвенного дома и несколько классов школы. Проект разработал талантливый 24-летний архитектор Адольф Васильевич Эйхлеp (1869-1911), племянник члена совета Карла Эйхлера и сын ботаника Вильгельма Эйхлера.

Здание было небольшим для почти девятитысячной лютеранской общины Бакинской губернии, но оно было уже своим. (В последующие годы оно подверглось перестройке, а после Октябрьского переворота там организовали детский сад, который находится в этом здании и поныне.)

6 марта 1894 г. тем же самым Эйхлеpом на утверждение собрания общины был представлен проект кирхи, и 14 марта 1896 г. Министерство внутренних дел Российской империи разрешил постройку. Таким образом, от прошения до постройки прошло целых 14 лет! На радостях община даже забыла получить в городской управе акт укрепления на передачу участка в собственность и только через 24 года об этом вспомнила.

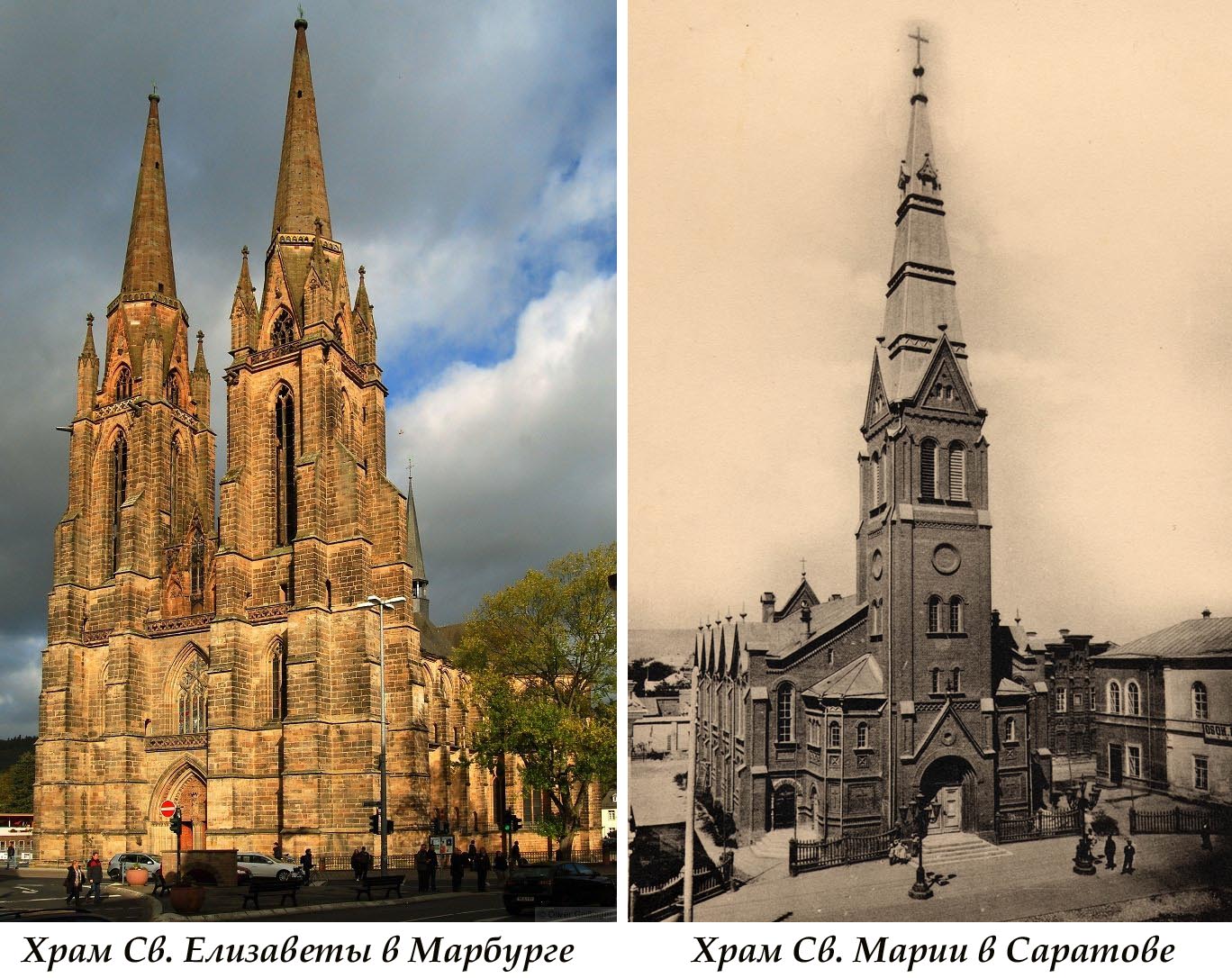

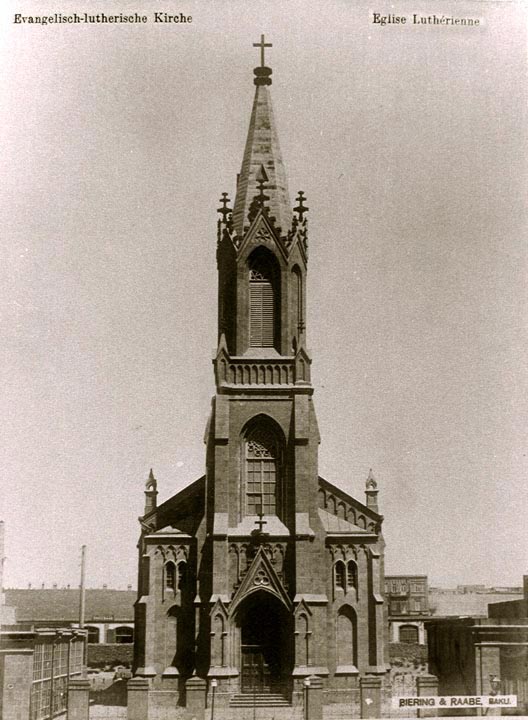

Члены общины попросили Эйхлера сделать бакинскую кирху похожей на Еленендоpфскую, однако архитектор не пожелал копировать чужое творение - у него хватало собственной фантазии и имелся уже сложившийся творческий почерк. (Кстати, в период Эйхлер 1892-1911 гг. будет участковым архитектором Бакинской городской управы.) Бакинскую кирху он создал в лучших традициях немецкой готики. Правда, строительство кирхи стало единственной крупной работой Эйхлера, в 1911 г. по невыясненным достоверно причинам застрелившегося. Существует мнение, что на создание образа кирхи Эйхлера вдохновила церковь Св. Елизаветы в Марбурге либо Евангелическо-лютеpанская церковь Св. Марии в Саратове. Но это не так - достаточно сравнить три здания и понять, что выполнены они в совершенно разном ключе, хоть и в одном стиле. Роднят их только стройные пропорции и четкое членение основных частей сооружения.

Кстати, готический стиль получал в Баку все большее признание и, несомненно, является подлинным украшением города. Например, в этом стиле построены два очень красивых дома рядом с кирхой.

Торжественная закладка первого камня произошла 21 марта 1896 г. Для участия в мероприятии официально прибыл и Эммануэль Hобель. Во время закладки было оглашено и название нового храма - церковь Спасителя. Осуществлял дальнейшее строительство инженер А.Лотер. Строился храм исключительно на пожертвования прихожан, включая товарищество братьев Нобель, и обошлась в 70 тысяч рублей.

24 июня 1898 г. на шпиль кирхи был водружен изящный позолоченный крест весом в 213 кг и стоимостью в 15 тысяч рублей, изготовленный на деньги Бруно Дебура, брата председателя лютеранской общины Льва Дебура (в чьем доме ныне находится музей им. Р.Мустафаева). В начале 1899 г. были установлены церковные колокола и орган. Церемония освящения, собравшая около тысячи зрителей, состоялась 14 марта 1899 г.

Любопытно, что первый концерт органной музыки, на котором прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, состоялся в кирхе уже в 1900 г. Впоследствии церковные концерты стали традиционными и продолжались вплоть до 1928 г.

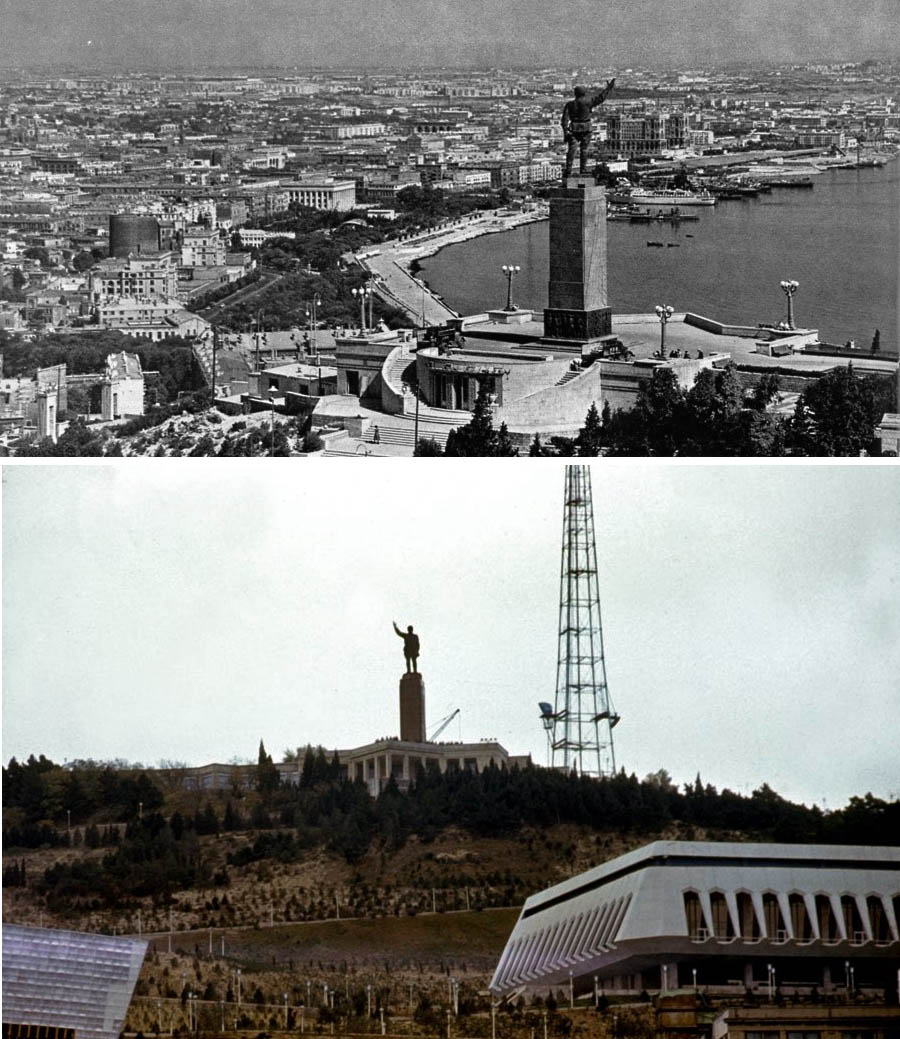

Когда к власти пришли большевики, они стали избавляться от "буржуазного наследия", в том числе и от храмов. Была снесена Биби-Эйбатская мечеть, взорван Александро-Невский собор и другие храмы. Религия - опиум для народа, а народ должен быть озабочен не какими-то там ненужными духовными вопросами, а исключительно мыслями о постройке светлого коммунистического будущего. Кирха также была в "черных списках" на слом в страшных 30-х гг. Но уцелела. Почему? Любопытно, что помогли в этом большевики. Точнее, один большевик - Киров. Еще точнее, памятник Кирову.

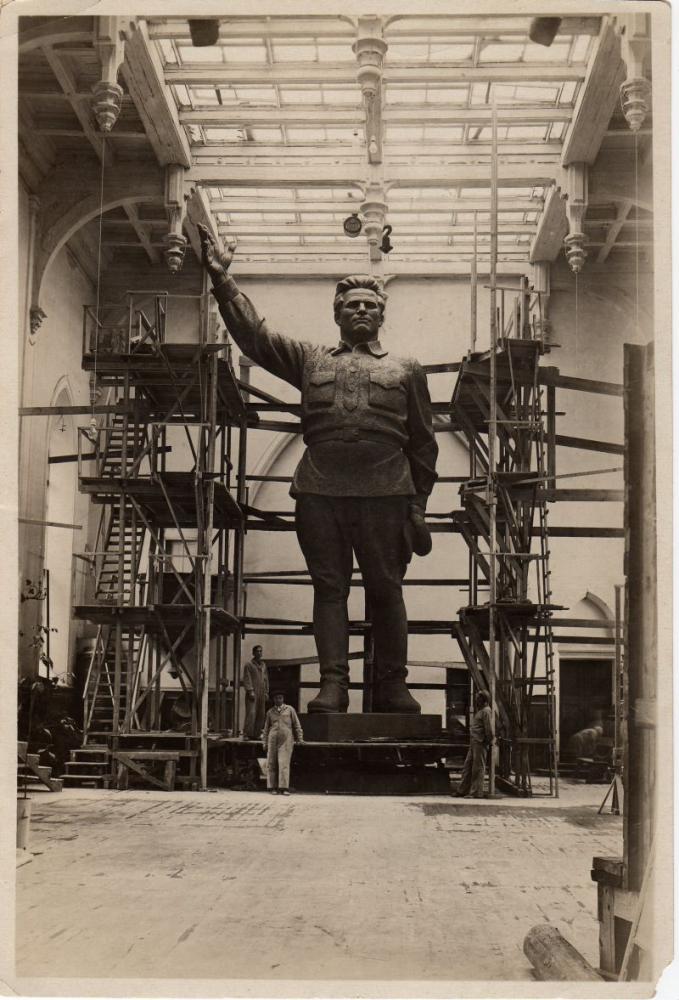

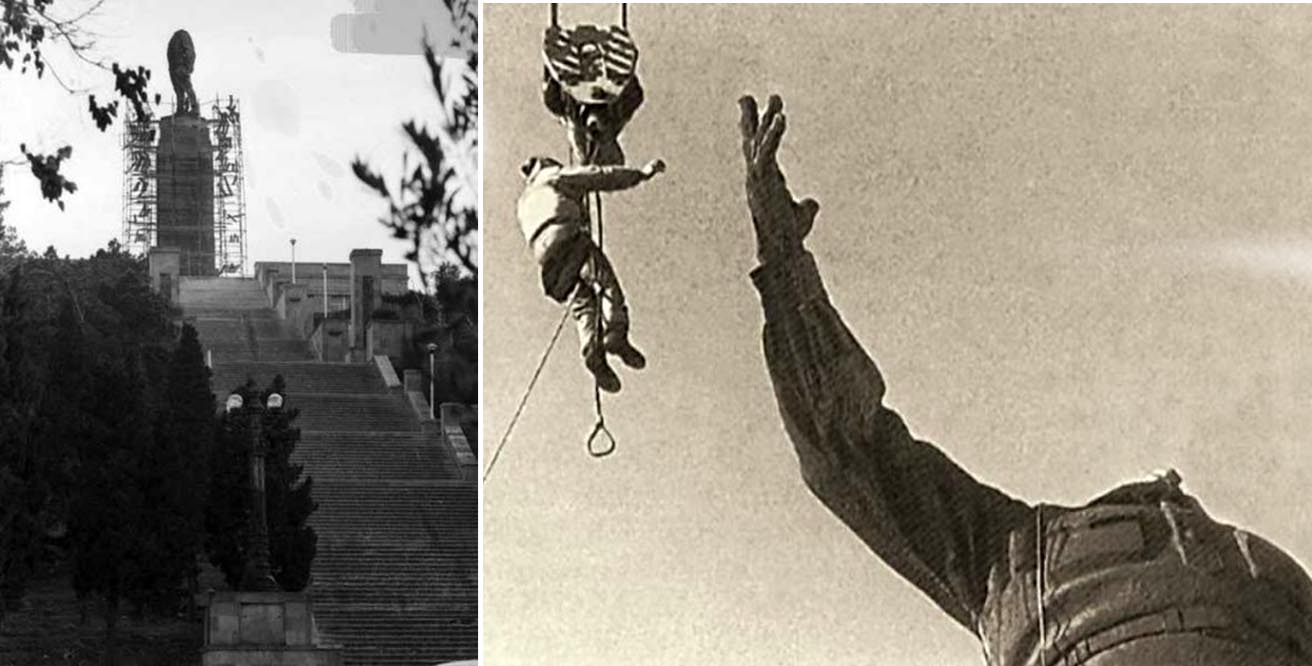

Первый секретарь ЦК Компартии АзССР Сергей Киров в 1934 г. был убит. И не исключено, что с подачи самого "вождя всех народов". Но революция даже если и пожирала своих детей, в долгу не оставалась: обеспечивала им "светлую память", иными словами, активно занималась мифотворчеством. Одной из сторон такой политики было создание памятников убиенным. Вот и память Кирова решили увековечить. Поэтому замечательный скульптор Пинхос Сабсай получил заказ на возведение памятника Кирову в Баку. Огромного памятника. Но где его делать? Никакой мастерской с очень высокими потолками и с хорошей освещенностью предусмотрено не было, поэтому Сабсай попросил предоставить ему в качестве мастерской кирху, в которой к тому времени разместили Союз кожевников. Кроме нужной высоты, в кирхе сохранился застекленный потолок, большая редкость не только по тем временам, но и к моменту постройки.

Вполне возможно, что Сабсай преследовал две цели: и памятник сваять, и кирху сохранить, ведь решение о ее сносе к тому времени уже было принято. Но Сабсай - это имя, это репутация, и он получил добро. Кирха осталась "жива", девятиметровый памятник Кирову с постаментом чуть ли не в два раза больше в 1939 г. был создан (выносили его из кирхи, кстати, вперед ногами), решение о сносе храма как-то забылось, потому что после Сабсая там стали трудиться другие скульпторы. Так лютеранский храм избежал участи храмов других конфессий, в том числе прекрасного польского католического собора Св. Марии. Вот ведь какая интересная штука - жизнь! Кирху от разрушения спас памятник Кирову. А сам в итоге не уберегся, второй раз его в кирху не пустили))))

И коль уж мы затронули тему памятника Кирову, стоит обратить внимание на довольно значимый факт в истории азербайджанской скульптуры. В работе Сабсаю необходимы были помощники, и он привлек к созданию памятника группу молодых, подающих надежды скульпторов. В их числе была Зивяр Мамедова.

Она происходила из семьи Наджафгулу Тагиева, вместе со своим двоюродным братом Агагусейном Тагиевым владевшего несколькими крупными домами в Баку. Самым красивым из них был особняк на углу ул. Низами и Расула Рзы (напротив "Вэтэна"). Но самое любопытное то, что З.Мамедова была первой в Азербайджане женщиной, которая занялась чисто мужским (как тогда считалось) делом - скульптурой. Она участвовала в исполнении барельефа, опоясывавшего пьедестал памятника. В художественных мастерских в здании кирхи получил первые практические навыки и талантливый сын З.Мамедовой, ныне прославленный скульптор, народный художник Азербайджана, лауреат Госпремии СССР и Азербайджана, член-корреспондент Академии художеств РФ Токай Мамедов.

Что же касается лютеранской общины, то в 1936 г. советская власть ее ликвидировала. 9 сентября 1937 г. последнего пастора бакинской кирхи Пауля Хамберга арестовали как участника "шпионско-фашистской организации, действующей под прикрытием лютеранской общины". 1 ноября 1937 г. он и семь членов общины были расстреляны. Лютеранская община возобновила в Баку свою деятельность лишь в 1994 г.

В наши дни в кирхе находится Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии. Случилось это после того, как с помощью посольства Германии в Азербайджане и немецкой фирмой "Wintershal" кирха была отреставрирована. Здесь проходят репетиции и выступления капеллы бакинских лютеран и других творческих деятелей. Все концерты в кирхе бесплатные.

Любопытно, что о кирхе знают практически все бакинцы. А вот о Капельхаусе - "доме при часовне" в буквальном переводе, камерном зале при кирхе знают немногие. Между тем, Капельхаус - еще одна из жемчужин богатого архитектурного наследия начала ХХ в., которое появилось в нашем городе благодаря немецкой диаспоре Баку.

Здание нынешнего Капельхауса, в котором расположился концертный зал министерства культуры Азербайджана и которое было отреставрировано в начале нашего века той же немецкой фирмой "Wintershal", - это здание Армянской Евангелическо-лютеранской церкви. В XIX в. армяне были членами Евангелическо-Лютеранской церкви немецко-шведского прихода, но вскоре отделились и в 1908 г. (по другим данным в 1912-1915 гг.) построили на арендуемом у кирхи участке свою церковь. Там же располагалась и религиозная школа. Пастором был Осип Торосянц. В 1929 г. "по просьбам прихожан" она была закрыта и там расположился детский сад, который просуществовал в помещении церкви очень долго - до 1992 г. Потом, когда стало известно, что деньги в минкультуре на реставрацию комплекса кончились, здание "случайно" сгорело. Затем Германо-Азербайджанское общество взяло его на 99 лет в аренду и устроило Каппельхаус.

***

Все фотоколлажи, представленные в материале, - авторские.

***

В следующий раз я расскажу вам об удивительном феномене Мирин Дажо.