Трамвайная живопись и графика, или Немного об истории трамвая

15 Oktyabr 2018 23:30 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойНаверное, никто не будет спорить, что самый романтический вид городского транспорта - трамвай. С самого своего появления он стал героем стихов, рассказов и, конечно, живописных произведений. А вот как трамвай возник?

.jpg)

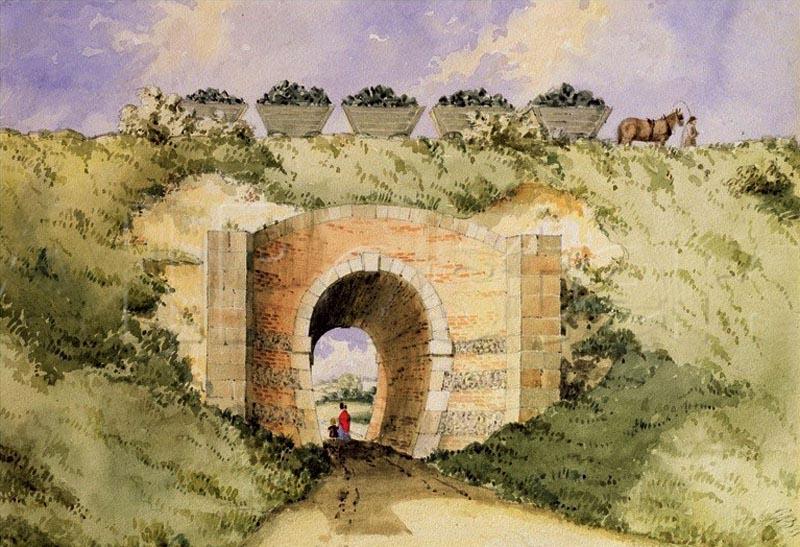

Предшественником трамвая была конка, т.е. конно-железная дорога.

.jpg)

По рельсам бегал вагон, запряженный одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США: в Балтиморе в 1828 г., в Нью-Йорке - в 1832 г. и в Новом Орлеане в 1835 г.

.jpg)

Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 г. Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для реборды колеса, которые утапливались в полотно дороги.

.jpg)

Конку использовали везде, даже для перевозки тяжестей, а не только пассажиров.

Поначалу конка решила проблемы нехватки общественного транспорта, однако тут же возникли новые проблемы. Во-первых, рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного (четыре-пять часов), поэтому на один вагон конного трамвая приходилось в среднем по десять лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания.

.jpg)

Кроме этого, лошадь, как известно, производит не только полезную работу, но и отходы жизнедеятельности, причем в немалых количествах: одна лошадка в среднем за день щедро выдает по 15-20 кг навоза и более 10 литров мочи, а т.к. ее невозможно приучить делать это в специально отведенных местах, то она удобряла мостовую везде, где ей заблагорассудится.

.jpg)

Ну а поскольку в середине XIX в. лошадей в городах было много (например, только в Париже более 70 тысяч), на улицы ежедневно вываливались и выливались тысячи тонн экскрементов.

.jpg)

Газеты печатали ужасные прогнозы, что если количество конных экипажей и дальше будет расти, то европейские столицы уже к началу будущего столетия буквально утонут в навозе.

.jpg)

Так что появление альтернативного "железного коня", т.е. паровой конки или парового трамвая, было более чем обусловлено. Сердцем этого коня изначально была паровая машина. Правда, поначалу паровую машину установили на колесный транспорт, и лишь потом на рельсовый.

.jpg)

Помимо гигиеничности (на дым тогда никто не обращал внимания, ведь все дома топились дровами, углем или торфом), паровик имел и другие преимущества перед кобылой: гораздо более высокую удельную мощность, компактность, надежность, долговечность, возможность ездить быстрее и способность работать без выходных. Да и не пугался он ничего - как зачастую это происходило с лошадьми. Встречался даже монорельсовый паровой трамвай! А мы-то думали, что монорельс изобрели в наше время. Ничего подобного - в XIX веке!

.jpg)

Когда на смену пару пришло электричество, в мире появились первые трамваи на электрической тяге. Одним из прототипов электрического трамвая стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Вернером фон Сименсом. Впервые она была использована в 1879 г. на Германской промышленной выставке в Берлине. Миниатюрный, практически игрушечный локомотив (машинист сидел на нем верхом) использовался для катания посетителей по территории выставки. За четыре месяца аттракционом воспользовались 86 тысяч посетителей выставки! Позже, в 1881 г., Сименс приступил к строительству уже не выставочной, а настоящей электрической трамвайной линии длиной в 2,5 км в берлинском пригороде Лихтерфельд.

.jpg)

В том же году он построил трамвайную линию такого же типа в Париже. В 1885 г. трамвай появился в Великобритании в английском городе-курорте Блэкпуле.

.jpg)

В Российской империи первые электрические трамваи стали теоретически разрабатывать еще в 1838 г. Практически же первые разработки были сделаны в 1876 г. В 1880 г. были проведены опыты, необходимые для начала широкого применения электродвижения в городском транспорте, однако первый электрический трамвай начал свое регулярное движение в 1892 г. - в Киеве.

.jpg)

В Москве трамвай пошел только весной 1899 г., а в Петербурге - лишь в сентябре 1907 г., несмотря на то, что первая трамвайная линия там была проложена еще в 1894 г. прямо по льду Невы.

Позже, с зимы 1904/1905 гг. "ледяные" трамваи ходили несколькими маршрутами. Рельсы и шпалы просто укладывались на ледяную поверхность, а столбы для проводов вмораживались в лед. Появление "ледяных" трамваев было связано с тем, что конки были фактически монополистами: по условиям договоров, общества конных железных дорог имели в аренде земельные участки всех центральных улиц. Однако трамваи по льду Невы пускали и после того, как конки утратили монополию на общественный транспорт, - минимум до 1914 г.

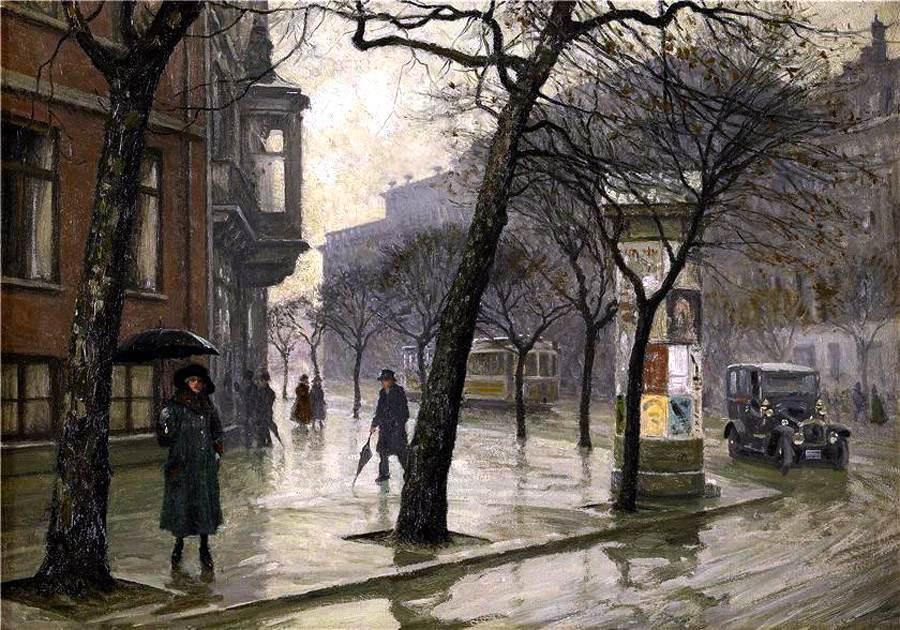

Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала XX в. и до периода между Первой и Второй мировой войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись: трамвай фактически стал главным видом городского транспорта.

.jpg)

Главным - потому что конный транспорт практически исчез с улиц европейских и американских городов уже к 1910 г., автобусы пребывали на начальной стадии развития, а автомобили еще не успели превратиться из роскоши в средство передвижения.

.jpg)

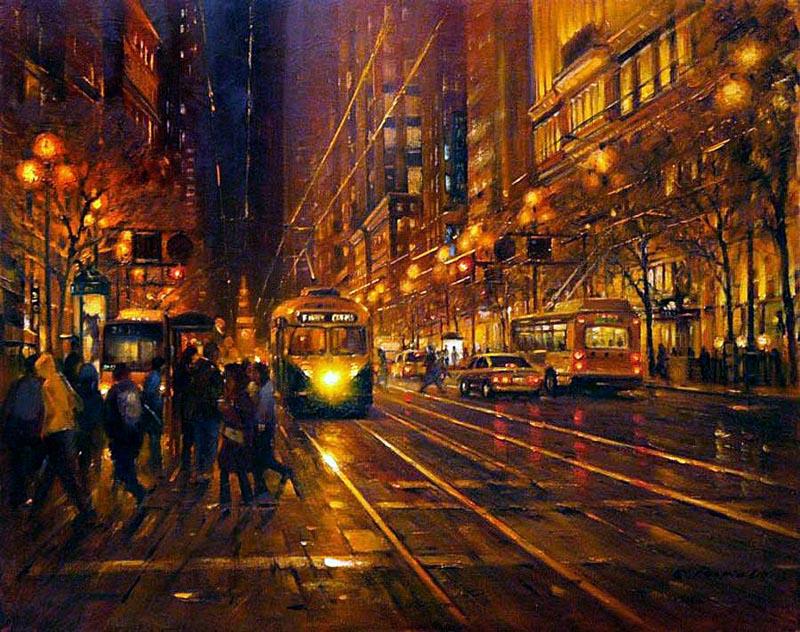

К концу 20-х стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов президенты трамвайных компаний США провели в 1929 г. конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов, получивших наименование PCC.

.jpg)

Эти вагоны, впервые увидевшие свет в 1934 г., установили новую планку в техническом оснащении, удобстве и внешнем облике трамвая, оказав влияние на всю историю развития трамвая в дальнейшие десятилетия.

Собственно, тогда и появился трамвай, на долгие годы - особенно в СССР - ставший классическим видом транспорта.

.jpg)

.jpg)

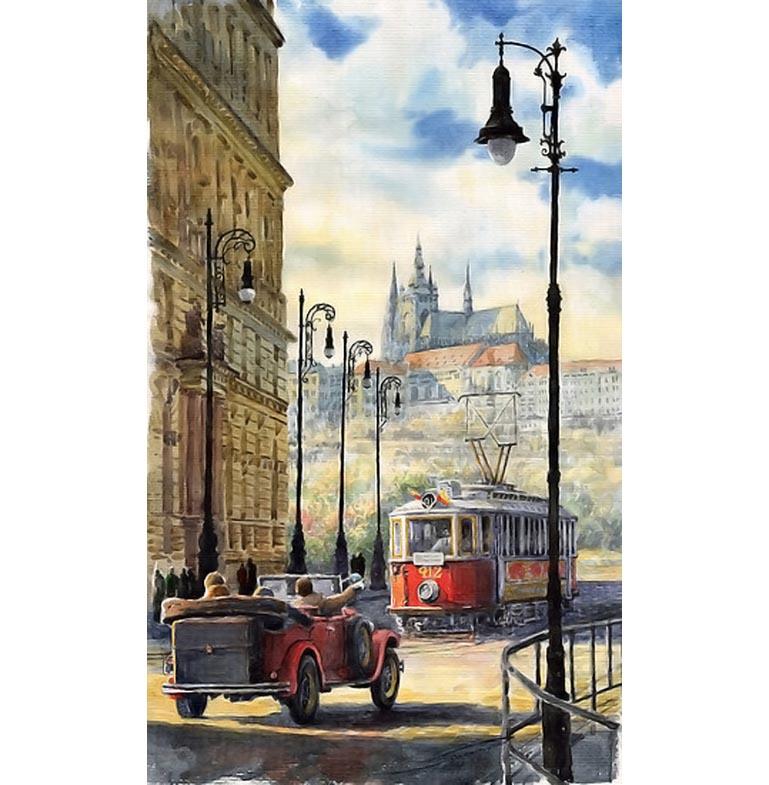

Трамвай в любом городе во все времена считался воплощением романтики. Фанаты трамваев говорят, что там у них возникает чувство покоя и отрешенности, обусловленное лиричным и мечтательным погружением в себя или в пейзаж за окном.

.jpg)

Трамвай надежен и предсказуем, там тебя покидают тревоги - трамвай тебя везет, трамвай все решает, а ты на время поездки становишься беззаботным.

.jpg)

.jpg)

Золотой век трамваев закончился после Второй мировой войны - этот транспорт потихоньку вытесняли троллейбусы и автобусы, метро и городские электрички.

.jpg)

Однако трамвай не сдавал свои позиции, модернизируясь в одних городах, а в других превращаясь в ретро-транспорт или аттракцион. И по-прежнему оставаясь любимым транспортом влюбленных.

.jpg)

.jpg)

Во многих городах мира трамвая уже нет, однако удивительное дело: он все равно продолжает оставаться героем картин.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Причем не только у постсоветских художников, но и у европейских и азиатских.

.jpg)

.jpg)

В Баку первый трамвай пошел 8 февраля 1924 г., хотя предпосылки для его запуска и большое желание городских властей появились еще в 1910-х гг. Но, к сожалению, все произошло так, как произошло: трамвай в Баку появился только после прихода советской власти. Кстати, Баку в этом плане был первым из всех городов образовавшегося советского пространства. И если о том, что в Баку в 1926 г. была пущена первая в СССР электричка, знают все, то о том, что и первый в СССР трамвай запустили тоже в Баку, знают немногие. Кстати, предшественницей трамвая в Баку, как и в других городах мира, стала конка - ее запустили в 1889 г. Причем как на конной тяге

.jpg)

так и на паровой.

.jpg)

К концу 1924 г. бакинский трамвай уже имел пять линий длиной 35,9 км, по которым курсировало 72 вагона. К 1939 г. общая длина трамвайных путей составила 117 км. Это была максимальная длина путей за всю историю бакинского трамвая.

.jpg)

С самого первого дня трамвай стал в Баку транспортом культовым; сказать, что бакинцы его полюбили - это ничего не сказать. Трамваю посвящались стихи и песни, картины и рисунки. Причем посвящали их не только азербайджанские художники. На мой взгляд, очень бакинскими по духу являются иллюстрации московского художника Дмитрия Коротченко к циклу "Бакинских рассказов" Фархада Муталибовича Агамалиева (1946-2012), великолепного журналиста и сценариста.

.jpg)

.jpg)

В январе 2004 г. бакинский трамвай пошел в свой последний рейс... До своего 80-летия он не дожил пару недель. Так Баку стал первым крупнейшим городом СНГ без трамвая.

До сих пор бакинцы с ностальгической грустью вспоминают этот любимый всеми без исключения вид городского транспорта. Эта грусть проскальзывает и в каждой строчке песни Якова Когана, блестящего бакинского барда.

Когда трамваи отживут,

Их безболезненно заменят,

Не помышляя об измене,

И на покой переведут.

И никого не тронет боль -

Пойдет автобус без запарки.

Не для того ль, не для того ль

Растут автобусные парки?

Но вот в усталой тишине,

Озоном спрыскивая воздух,

На проводах теряя звезды,

Он приближается ко мне.

Рассыпь негромкий голос свой,

Он для меня звучит побудкой.

Послушай, друг, постой, побудь-ка

Перед окном на мостовой.

Постой-ка, музыка моя,

Пускай я кашляю гриппозно,

Быть может мне еще не поздно

Уехать в дальние края,

Где в неописанных садах

Не молкнет звонкий голос грачий...

Но я забыл - вот незадача -

Бежишь по кругу ты всегда.

По жесткому пути всегда.

И проберет мороз по коже:

Как на трамваи мы похожи...

И нас заменят без труда.

Когда трамваи отживут,

Их безболезненно заменят...

Трамваи отжили свое и их заменили роскошными автобусами. Но самое поразительное, что написана эта песня была в... 1983 году! Яков Коган предвосхитил грусть всех бакинцев за двадцать лет...

.jpg)

Подобная же грусть прослеживается и в работе азербайджанского художника Байрама Саламова:

.jpg)

Может быть, мы доживем до того дня, когда городские власти все-таки придут к выводу, что трамвай - самый экологичный и удобный вид транспорта, и вернут на бакинские улицы красивые цветные вагоны?

.jpg)

***

В материале использованы картины и рисунки Рауфа Джанибекова, Алекпера Рзакулиева, Байрама Саламова, Мстислава Добужинского (1909), Бориса Зенкевича (1931), Михаила Казаковцева (1930-е), Пауля Густава Фишера (1920-е), Дмитрия Коротченко, Антона Кио, Юрия Шевчука, Александра Болотова, Александра Иванова, Владимира Жданова, Сергея Боева, Юрия Таврина, Павла Жукова, Л.Афремова, А.Смирнова, Гжегоша Худы (Польша), Тибора Наги (Словакия), Арупа Лодха (Индия), По Пин Лина (Тайвань) и других художников конца XIX, ХХ и начала XXI веков.

.jpg)