Дон Жуан – азербайджанец

История, как известно, любит преподносить сюрпризы. При ближайшем рассмотрении очень многое оказывается вовсе не таким, каким представлялось на протяжении долгих веков. Какие ассоциации возникают у человека, слышащего имя «Донжуан»? Любитель женщин, ловелас, покоритель сердец, страстный испанец… Первые три утверждения, может, и верны, а вот последнее? Испанцем ли был дон Жуан или таковым его сделали писатели и поэты? Наверное, для кого-то будет потрясением основ узнать, что на самом деле дон Жуан – выходец из старинного и знатного азербайджанского рода. Как же случилось, что происхождение одного из самых известных кавалеров Европы так долго остается тайной?

1 Avqust 2016 14:44 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойИстория, как известно, любит преподносить сюрпризы. При ближайшем рассмотрении очень многое оказывается вовсе не таким, каким представлялось на протяжении долгих веков. Какие ассоциации возникают у человека, слышащего имя "Донжуан"? Любитель женщин, ловелас, покоритель сердец, страстный испанец... Первые три утверждения, может, и верны, а вот последнее? Испанцем ли был дон Жуан или таковым его сделали писатели и поэты? Наверное, для кого-то будет потрясением основ узнать, что на самом деле дон Жуан - выходец из старинного и знатного азербайджанского рода. Как же случилось, что происхождение одного из самых известных кавалеров Европы так долго остается тайной?

Как утверждают историки и литературоведы, Орудж-бек, как на самом деле звали дона Жуана, родился в 1560 году (по другим источникам - в 1567-м) в знатном кызылбашско-тюркском племени Байат (Баят). К сожалению, точное место его рождения неизвестно. Род был настолько знатным, что сам Орудж-бек впоследствии так писал о своем происхождении: "Семья Байат, благороднейший дом и родословная, и все мы, как сказали бы в Испании, герцоги", "самая благородная кровь в Персии".

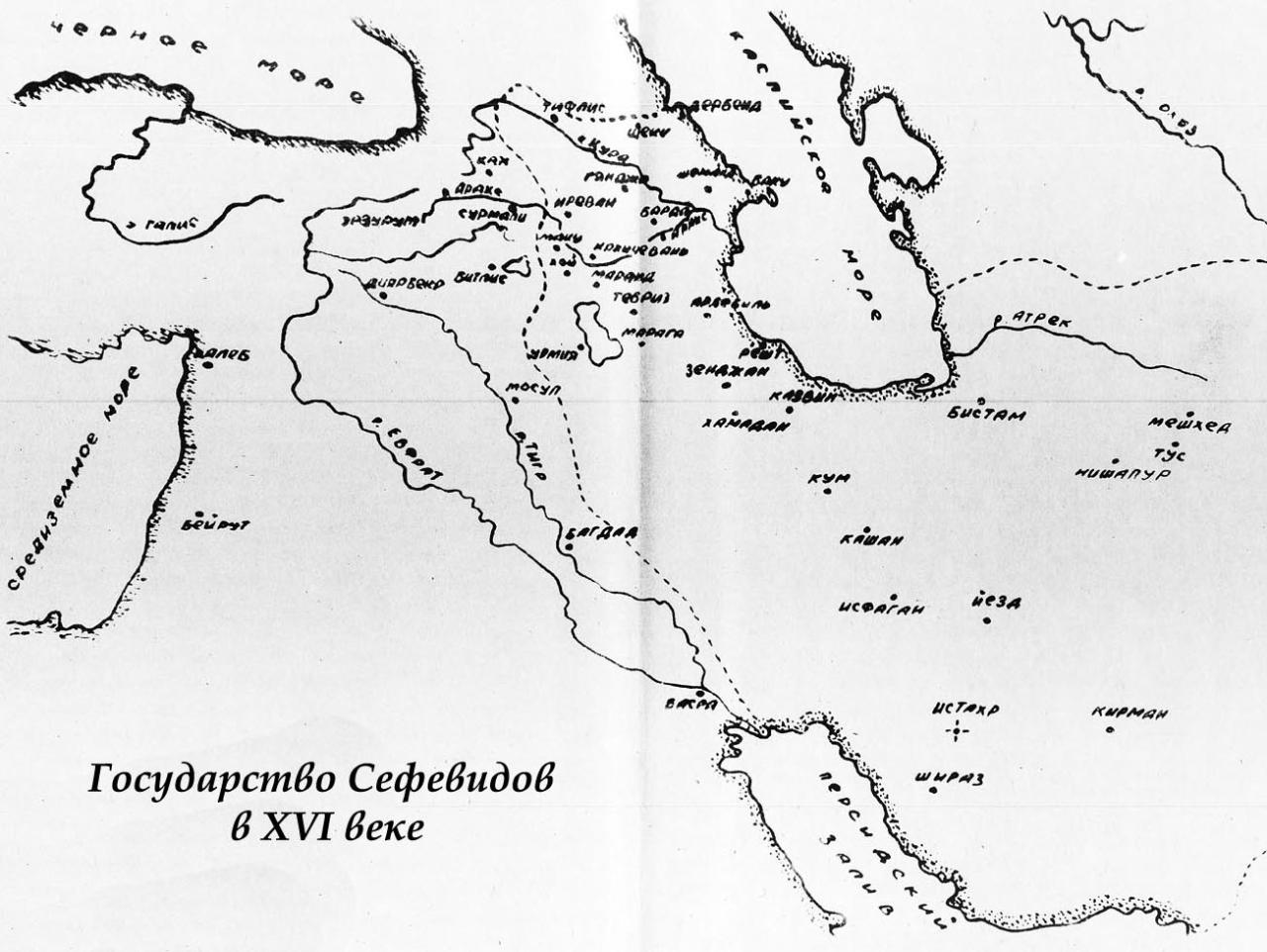

Отец Орудж-бека, Султанали-бек Байат с 1578 года девять лет служил при дворе сефевидского шаха Мухаммеда Худабенде, потом его сына Хамзы-мирзы, будучи их близким поверенным.

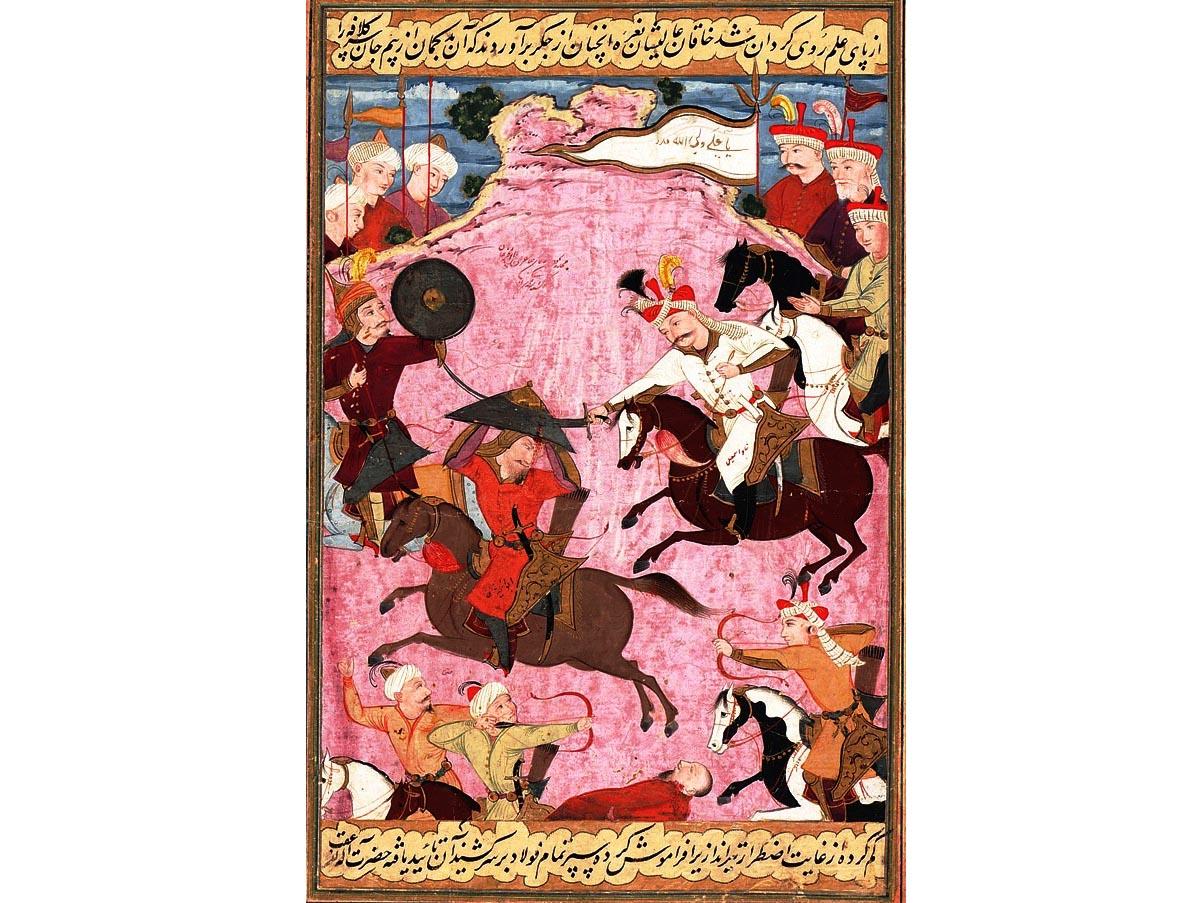

В то время Сефевиды были озабочены освобождением Тебриза, военные стычки за этот город были нередки, и в одном из таких сражений в 1585 году отец Орудж-бека героически погиб, командуя отрядом в триста человек, который он сам собрал и вооружил на личные средства. Орудж-бек принимает командование и возглавляет собственную дружину из племени Байат. Хамза-мирза оценил воинские успехи Орудж-бека, и с тех пор последний принимает участие во всех военных операциях сефевидов.

Его политический и военный авторитет растет, и при шахе Аббасе I, воцарившемся на сефевидском престоле в 1587 году, Орудж-бек одним из первых включается в состав антиосманского посольства, направляемого шахом в Европу. Целью посольства было заключение союзного договора против Османской империи посредством переговоров с Папой Римским, королями Испании, Португалии, Польши, Франции, Шотландии, царем Московии, императором Германии, королевой Англии, дожем Венеции.

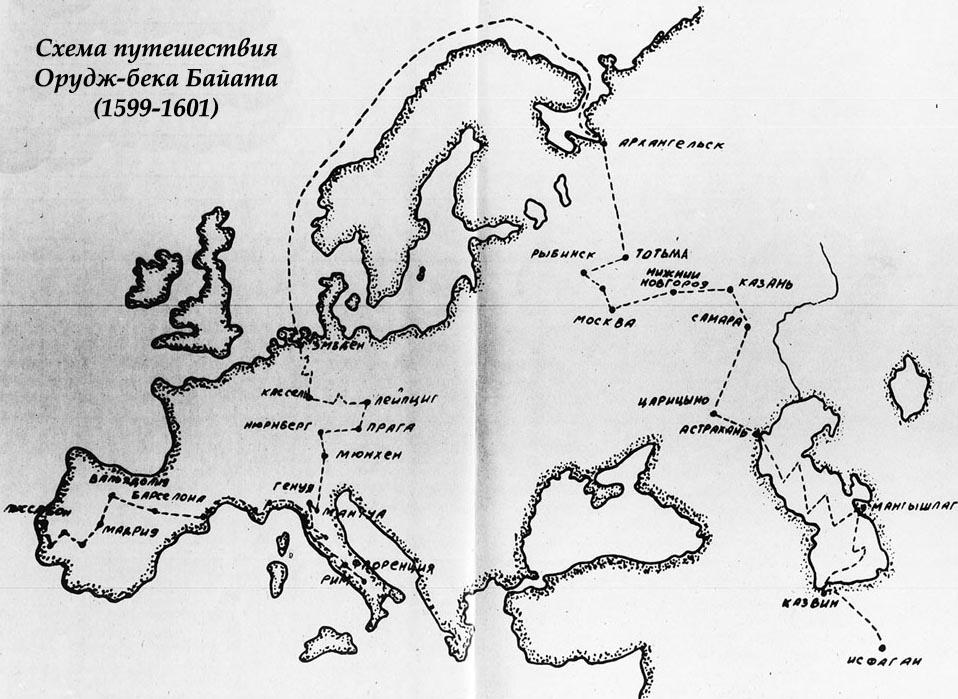

Посольство в составе четырех секретарей и пятнадцати слуг отбывает в Европу в июле 1599 года; главой посольства назначен Хусейнали-бек, первым секретарем - Орудж-бек. Посольство уполномочено своим правительством посетить Россию, Германию, Польшу, Италию - Рим и Венецию, Испанию, Францию, Англию и Шотландию.

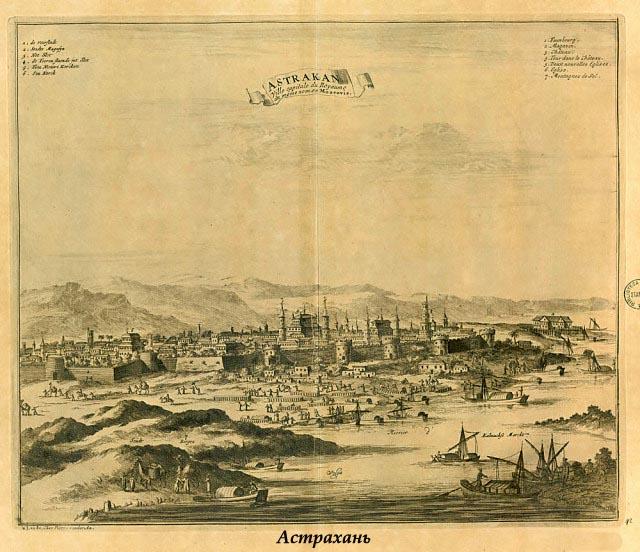

Посольство выезжает и через Кум, Казвин и Гилян и с многочисленными приключениями добирается до Астрахани.

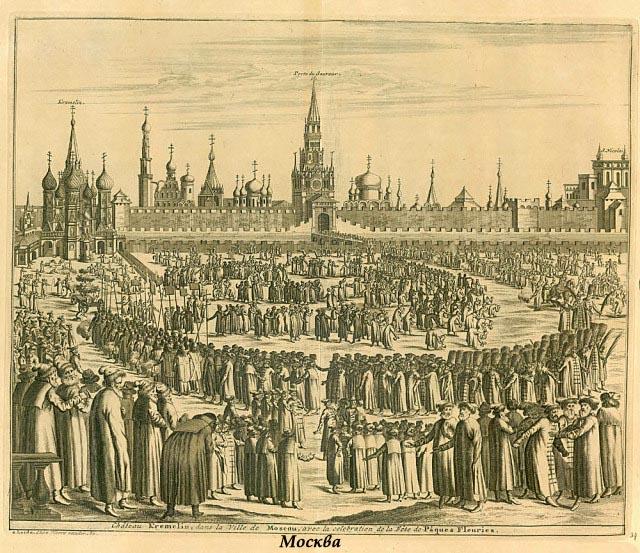

Оттуда путь продолжается по Волге в Казань, Нижний Новгород и Владимир, и вот посольство добирается до Москвы, где его с большими почестями принимают при дворе Бориса Годунова. В Москве из-за непогоды посольство вынуждено задержаться на пять месяцев.

В начале 1600 года, с богатыми дарами посольство отбывает в Архангельск, чтобы оттуда через устье Эльбы попасть в Германию. Теперь посольство путешествует на восьми каретах. На всем пути послам оказываются большие почести, они останавливаются в лучших замках у самых именитых вельмож. Император Рудольф II приглашает их погостить в своей резиденции в Праге, и через три месяца, весной 1601 года, посольство отбывает в Италию, заезжая по пути в Нюрнберг, Мюнхен и другие крупные города Европы. Сменяются города и императоры; в Мантуе послов принимает в своем дворце герцог Гонзага, потом через Верону они отправляются во Флоренцию, где две недели отдыхают во дворце великого князя Тосканы Фердинанда I и его супруги Кристины Лотарингской, внучки королевы Екатерины Медичи.

В Пизе они гостят в течение десяти дней. Это последняя остановка перед финалом путешествия - резиденцией Папы Римского. Прием в Риме поражает воображение: у городских ворот посольство встречают свыше тысячи экипажей, четыре тысячи всадников и несчитанное количество пеших горожан. В их честь дается салют, папские мушкетеры производят залп из своих орудий.

Из Рима после двухмесячных каникул в Папской резиденции путешественники на галерах отправляются во Францию. И снова мелькают города - Авиньон, Монпелье, Перпиньян и другие города Лангедока. На пути посольства Испания сначала Барселона, потом столица - Вальядолид. Здесь миссия посольства завершается, и послание шаха Аббаса I передается королю Испании Филиппу III. И вот уже посольство в Лиссабоне, в порту, ждет отправки на родину, но...

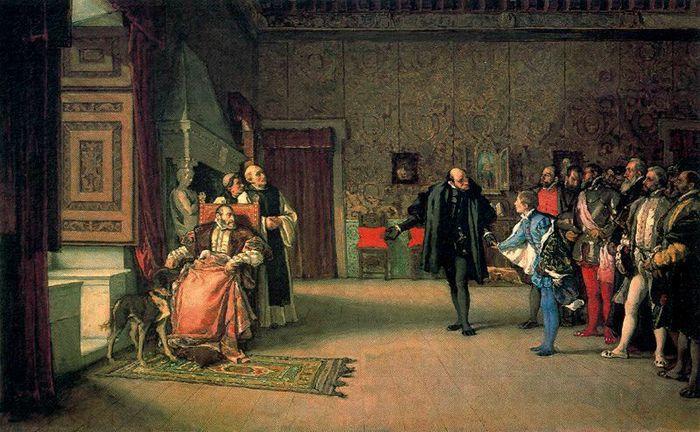

Вот тут-то, собственно, и начинается история дона Жуана, точнее, Орудж-бека. В Испании послов приняли с такими почестями, окружили таким вниманием, что трое из четырех секретарей посольства неожиданно принимают христианство и остаются в этой стране навсегда. Первым крестится Аликули-бек, его крестным отцом становится сам король Филипп III и в честь себя, любимого, дает ему имя дона Филиппа Персидского, вторым крещение принимает Буньяд-бек и становится доном Диего Персидским. (По другим данным, эти двое крестились еще в Риме, Орудж-бек "держался" до последнего.) Его крестной матерью становится Маргарита Австрийская, королева Испании, и азербайджанец становится доном Жуаном Персидским. (В правильной транскрипции надо бы писать "дон Хуан", но я оставлю более привычное написание).

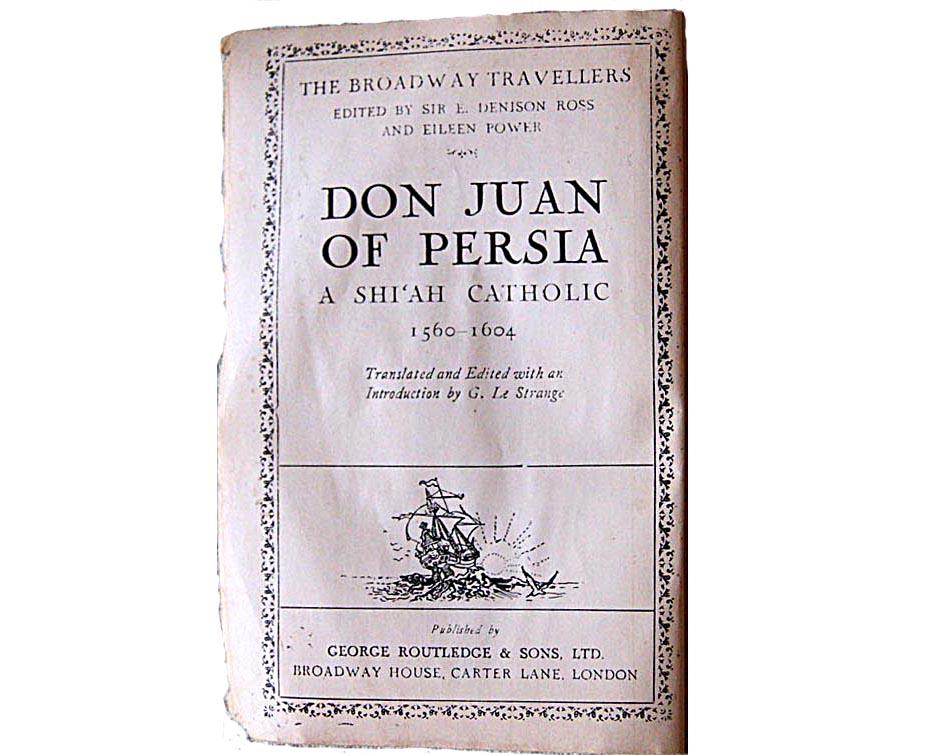

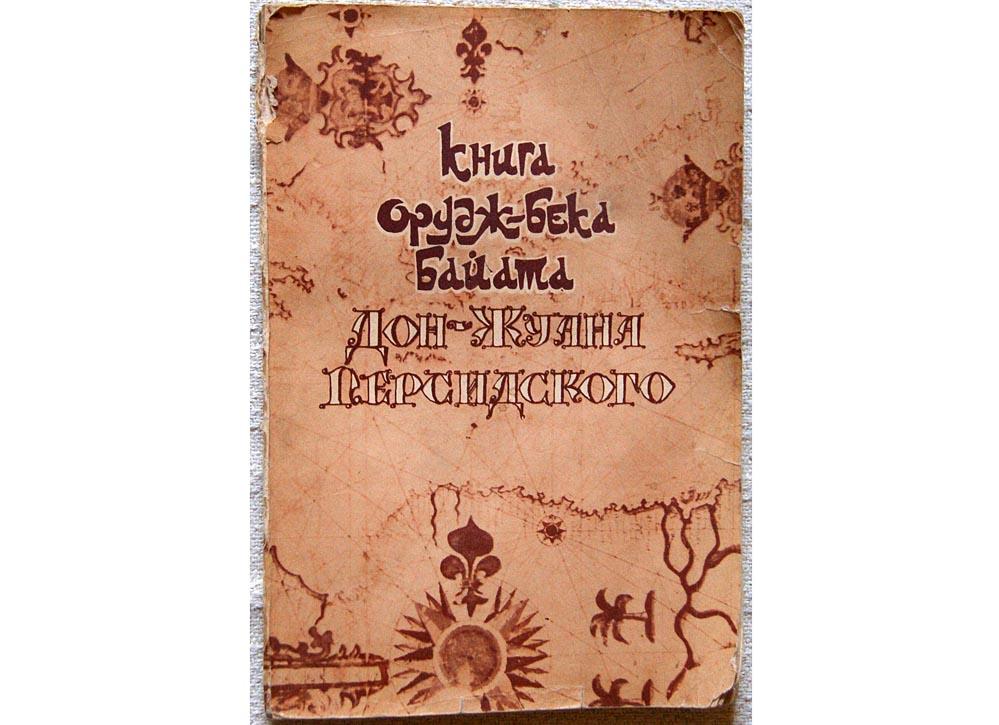

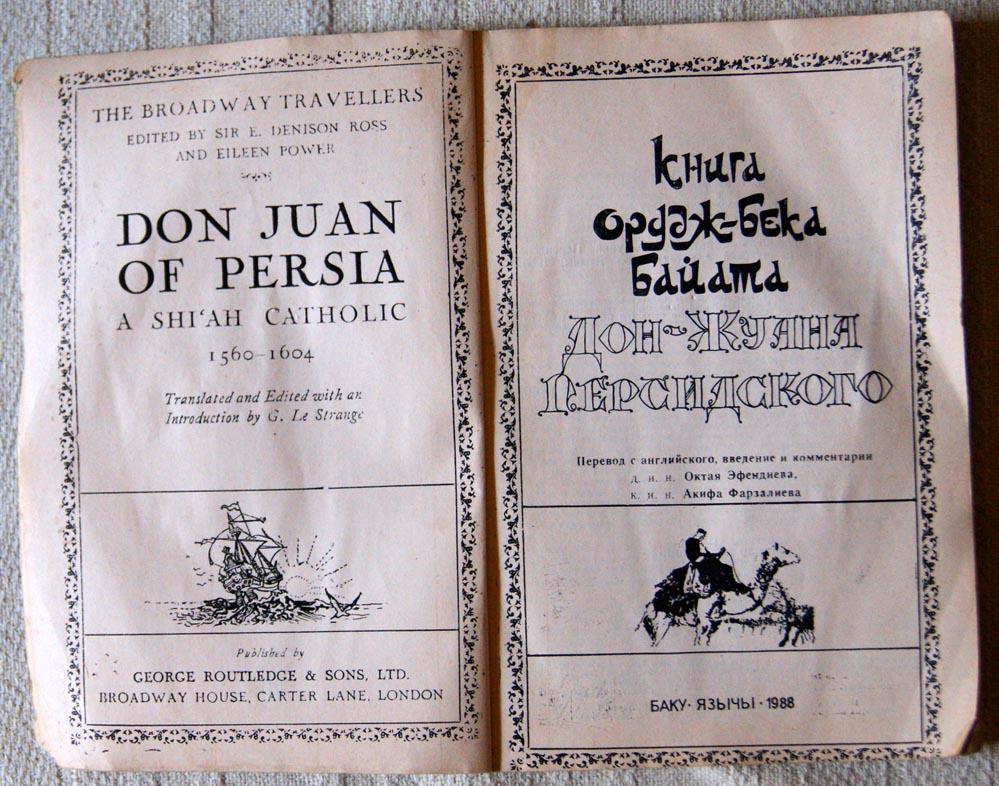

Тут надо сделать небольшое отступление: когда я своим российским друзьям рассказывала об азербайджанце, который стал прообразом Донжуана, меня подняли на смех: мол, никто о нем ничего не слышал, это все миф, азербайджанские сказки. Аргумент у моих оппонентов был "железным": о таком азербайджанце нет упоминания в истории. Ошибаетесь, друзья мои, об Орудж-беке Персидском в истории упоминание есть, как не быть, ибо это лицо само оставило заметный след в истории, написав в 1604 году "Книгу Орудж-бека Байата, дон-Жуана Персидского". (Но о книге я расскажу чуть позже - чтобы стало понятно, как и почему она появилась.)

Именно последнее слово - "Персидского" - и внесло некоторую сумятицу и путаницу в происхождение дона Жуана. Однако это было всего лишь общепринятое название. По такому же принципу всех граждан СССР за границей называли русскими. Сефевиды, представители племени Байат - все они говорили по-тюркски.

То, что дон Жуан Персидский - азербайджанец, говорят не только сами азербайджанцы, но и такой авторитет, как Илья Павлович Петрушевский (1898-1977), выдающийся русский историк-востоковед, который прямо написал: "Дон Жуан Персидский - так прозвали азербайджанца Орудж-бека". Лично у меня мнение такого авторитета в исторической науке сомнений не вызывает.

Ему вторит и известный израильский ученый Дэвид Аялону, доказывающий, что сефевиды были по происхождению не персами, а тюрками.

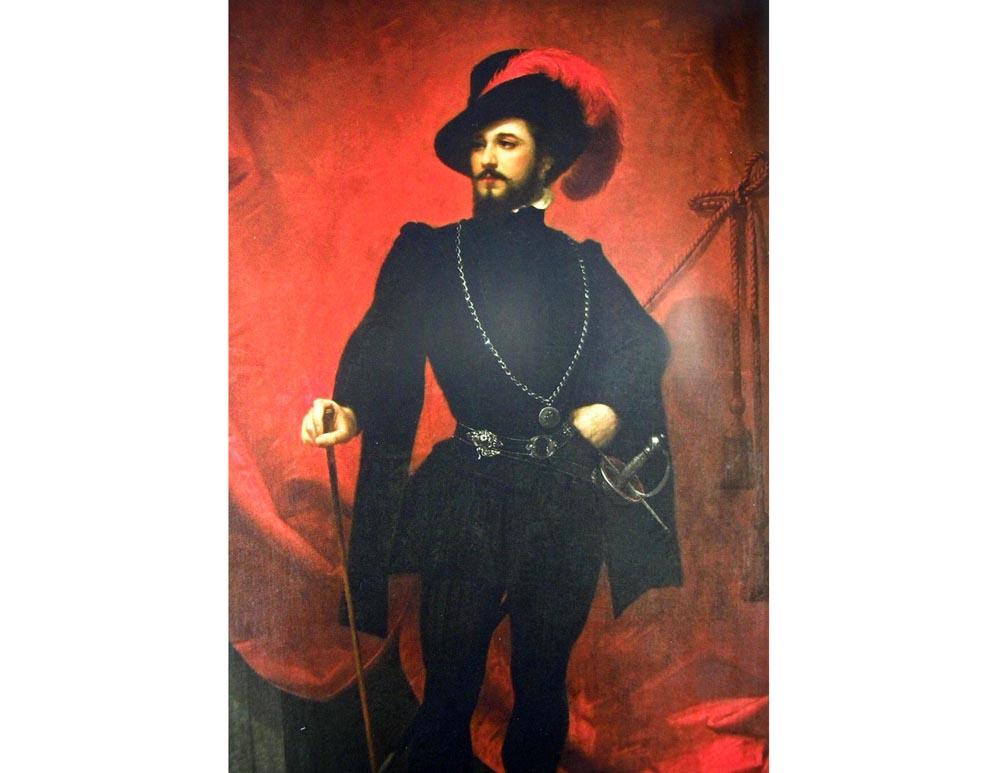

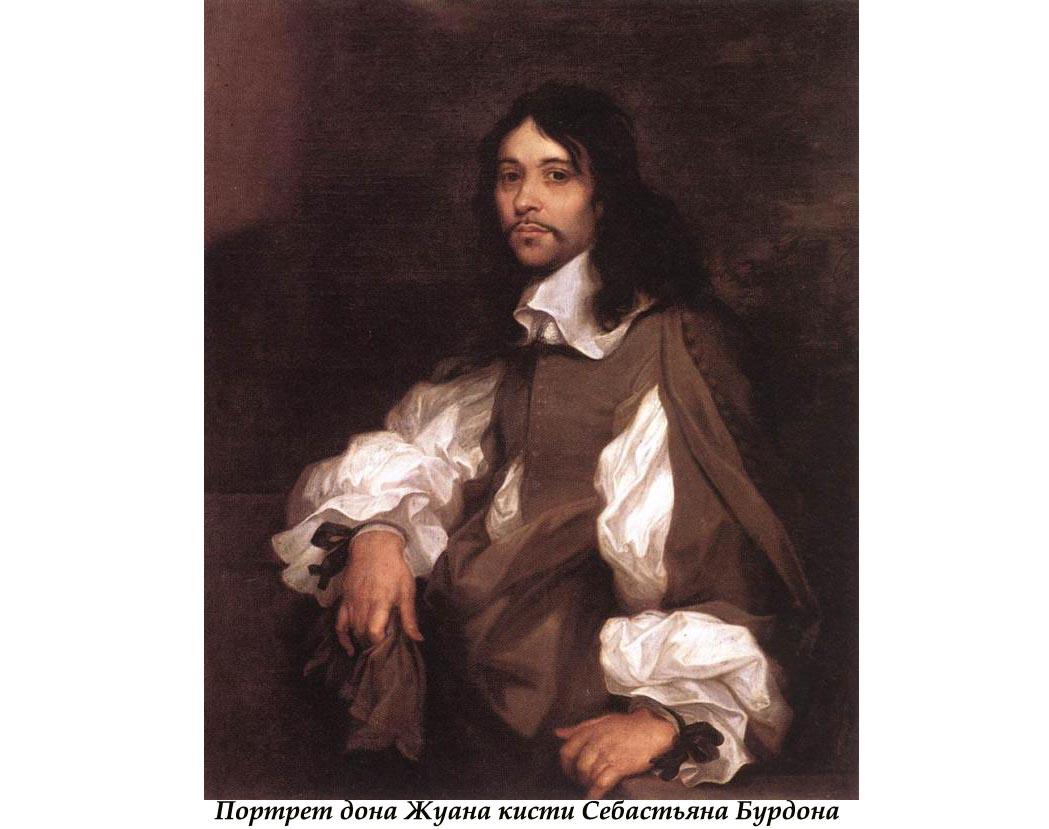

Что касается исторических доказательств существования дона Жуана Персидского, то есть и еще одно - живописное: художник Эдуардо Росалес написал картину "Представление дона Жуана королю Испании".

Итак, мы имеем нового испанца, новообращенного в христианство дона Жуана, носившего от рождения имя Орудж-бека. На новой родине дон Жуан вел бурную жизнь, слыл неотразимым покорителем женских сердец, отчаянным дуэлянтом, победившим не одного соперника. В воспоминаниях современников имеется даже упоминание о поединке дона Жуана с послом Персии. Славный сын азербайджанского народа убил персидского посла на дуэли 15 мая 1605 года. И кто знает, было ли причиной дуэли обычное амурное приключение, или сюда примешался своеобразный патриотизм? История молчит, мы можем лишь строить догадки. Однозначно одно - именно Орудж-бек стал прообразом множества романов и поэм о знаменитом идальго, удачливом в искусстве фехтования и любви.

Многие скептики утверждают, что прообразом Донжуана в литературе послужили легенды о некоем доне Хуане Тенорио, жившего в Севилье в XIV веке. Может, оно и так. Но как объяснить тот факт, что всю дорогу это было лишь легендой, а литературные произведения о доне Жуане появились лишь в начале и середине XVII века? Тирсо де Молина написал о доне Жуане в 1630 году, Мольер - в 1665-м, Корнель - в 1677-м. (Произведения более позднего времени, коих несколько десятков, я уже не беру в расчет.) Т.е. все произведения о герое-любовнике, рыцаре плаща и шпаги были написаны существенно позже того, как Орудж-бек поселился в Испании. Я отнюдь не утверждаю, что дона Хуана Тенорио не существовало (хотя многие историки и литературоведы утверждают, что это всего лишь архетип), но, может быть, именно Орудж-бек "воскресил" легенду почти трехвековой давности своей неординарной личностью и своими деяниями?

Тут мне снова хотелось бы сделать небольшое отступление. Дело в том, что внимательно и с большим интересом прочитав замечательную книгу Орудж-бека, большое количество исторических трудов и заметок, посвященных ему и его книге, я не склонна верить общепринятой версии, что трое из четырех послов остались в Испании только потому, что их "хорошо и с почестями принимали". Видимо, причины тут гораздо глубже и лежат, видимо, не только в области религии - мол, в Испании послам открылась высшая истина христианства. Тут не обошлось и без дел сердечных. Так что элементы "плаща и шпаги" в повествовании славного Байата имеют несомненное место.

Орудж-бек оставил след в истории не только как любитель амурных приключений. Он сделал блестящую карьеру при испанском дворе, став консультантом по Востоку. Казна выдавала всем трем эмигрантам ежемесячную ренту, достаточную, чтобы дон Жуан смог построить себе в столице богатый особняк. Пока особняк строился, ему было разрешено жить при дворе.

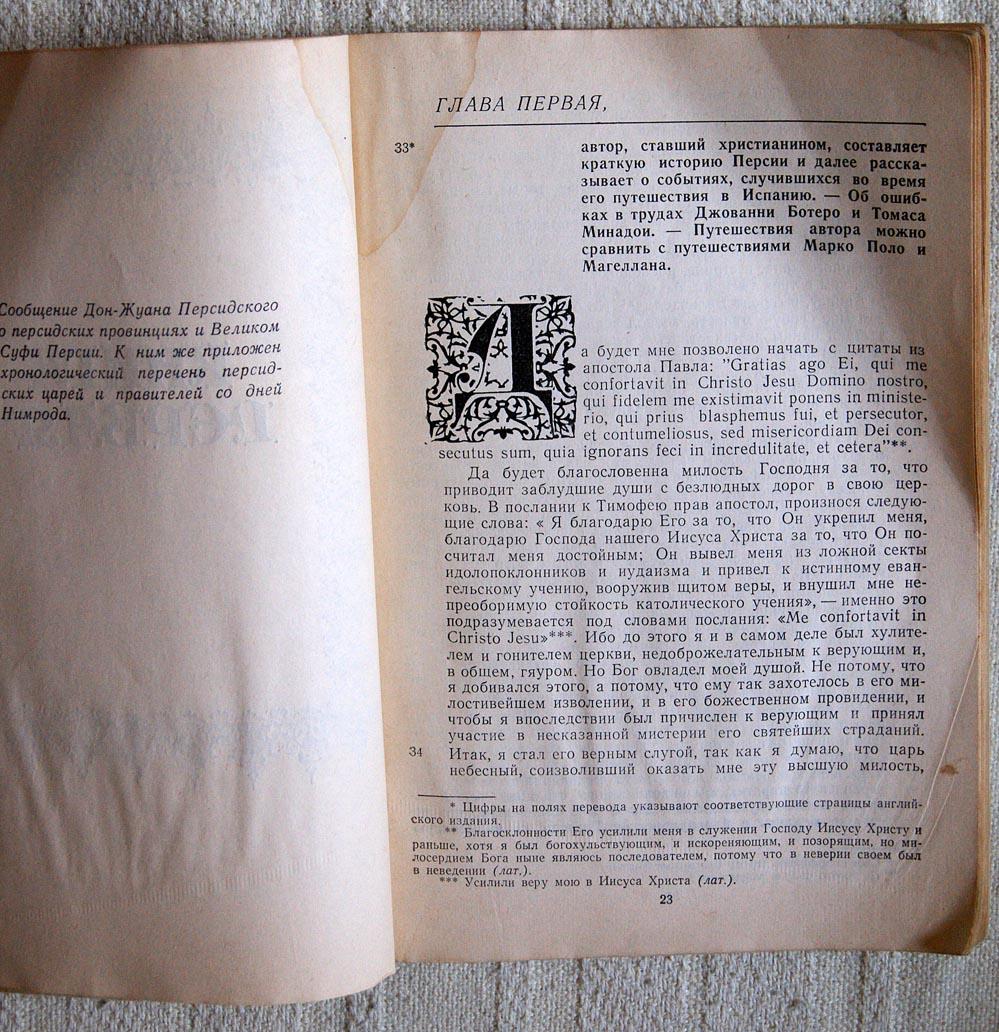

Кроме этого, будучи прекрасно образованным человеком, он пишет на персидском - государственном на своей родине - языке книгу в трех томах, ту самую, о которой я уже упомянула. Первая книга посвящена истории Персии, начиная от времен Нимрода, следующих якобы сразу за Всемирным потопом. Очень емко и выпукло описаны персидские монархи и народы, населявшие государство Сефевидов. Но практически все историки сходятся в мысли, что рассказ о древней Персии несколько наивен и изобилует мифическими сведениями, кочующими из предания в предание.

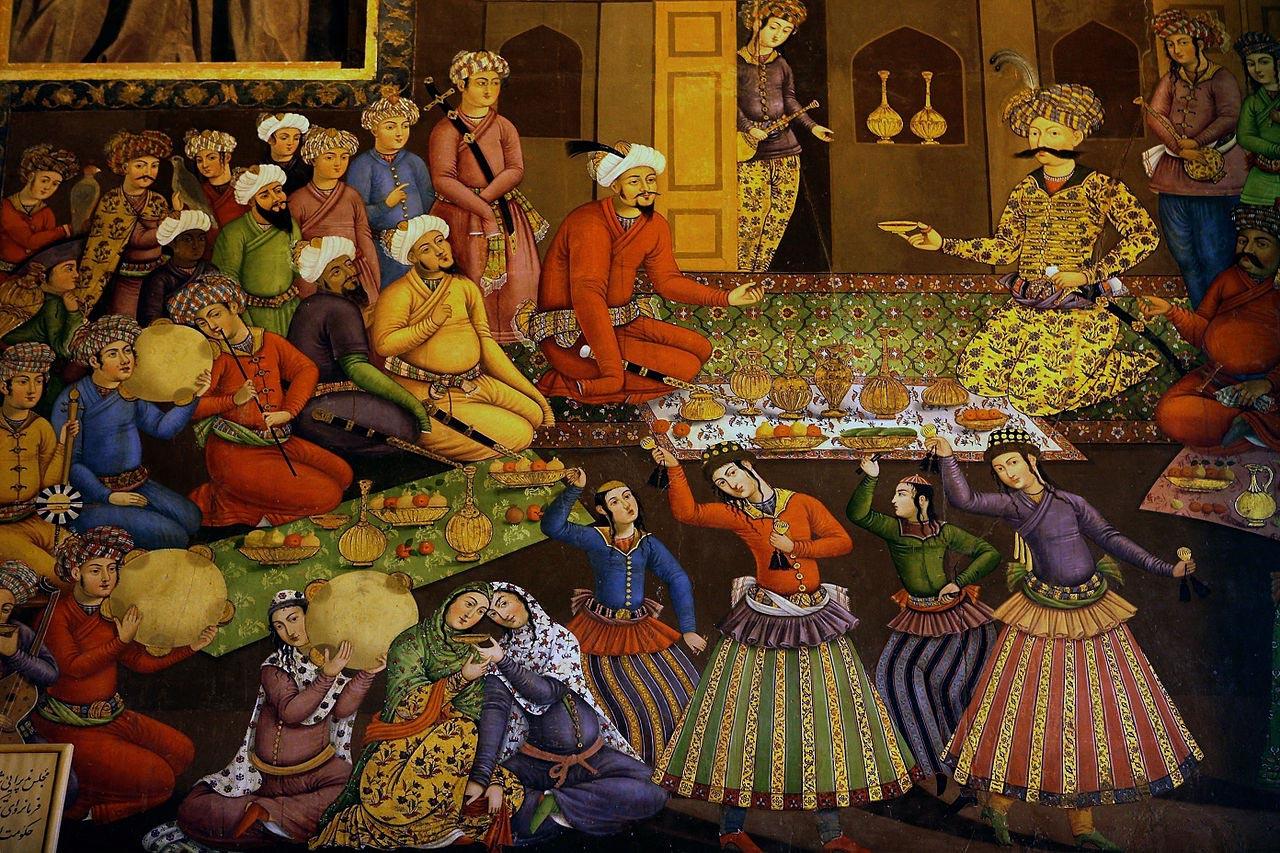

Зато во второй книге автор очень образно и с удивительной наблюдательностью и склонностью к анализу описывает современное Сефевидское государство, его политику, войны, завоевания, опустошительные набеги, интриги при шахском дворе. Этот том изобилует захватывающими сюжетами, в повествовании встречаются авантюрные элементы, и чувствуется, что автор не понаслышке знал, о чем писал. Орудж-бек приводит и свою версию истории происхождения династии Сефевидов и Османов. Книга ценна и подробными данными о быте его родины, мы встречаем описания способов правления, тактических и стратегических особенностей ведения войны, описания вооружения, транспорта, нравов и обычаев народа, ритуалов, связанных со сватовством, свадьбой, похоронами и т.п. Весьма красочно Орудж-бек описывает города, достопримечательности и природу.

Наблюдательный читатель из его труда может почерпнуть много интересного и полезного и в отношении азербайджанской истории. Рассказывая о сефевидской Персии, Орудж-бек упоминает, что "сейчас у нас тридцать два клана благородных семей, признанных в Персии и имеющих огромное превосходство в стране: Устаджлу, Шамлу, Афшары, Туркоманы, Байаты...". Таким образом, можно сделать вывод, что даже при шахе Аббасе I, который всеми силами стремился снизить авторитет кызылбашской знати, управление Персией было все-таки в руках именитой азербайджанской знати. Об этом говорят и типично тюркские, а не персидские фамилии, и это тоже свидетельствует, что Орудж-бек никакой не перс.

Третья книга повествует о его долгом и полном приключений путешествии с посольством. Эту часть своего труда Орудж-бек оценил весьма высоко, без ложной скромности сравнив свое путешествие с путешествиями Марко Поло и Магеллана. Ведь легких путей в те времена не было ни у каких путешественников - хоть без посольства, хоть с оным. Только по Каспийскому морю до Астрахани путешествие длилось два месяца - мешали неблагоприятные ветры.

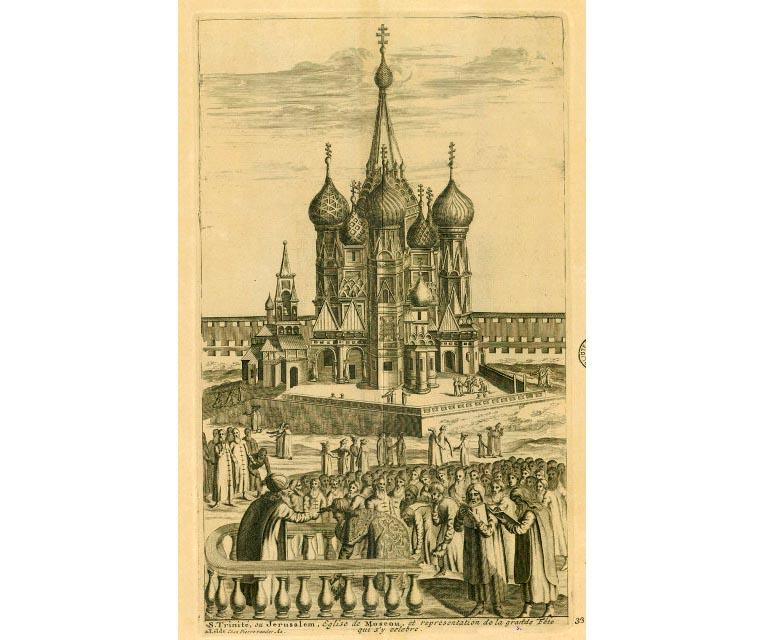

Несомненной ценностью его труда являются описания России, его видения событий, свидетелями которых он был лично. Есть очень любопытные моменты: например, Бориса Годунова он называет Великим князем, а Россию - Московией. Да оно и неудивительно - России на картах тех времен не было. Орудж-бек оценил то, что на протяжении всего путешествия по Московии посольство снабжалось за казенный счет пропитанием и транспортом, включая такой экзотический для персов, как сани.

Когда Орудж-бек отправлялся в свое далекое и опасное путешествие, он дал слово, что будет записывать все, что увидит: "Мы тщательно описываем множество стран и различные расы людей, которых мы встретили, отмечая их различные ритуалы и церемонии... только то, что сами видели во время путешествий, ничего не прибавляя, чтобы понравиться, и ничего не убавляя, чтобы не вызвать неудовольствия. Правило: "Quod vidimus testamur" ("Что видим, торжественно утверждается")".

Свое слово Орудж-бек сдержал: в его книге имеют место описания городов Московии, их весьма приличные для того времени размеры, описания крепостей, церквей их внутреннее убранство.

Очень подробно даны описания людей, их строгое отношение к соблюдению религиозных обрядов; даны описания и самих обрядов. Поразительны его высказывания по поводу Московии: "В Московии нет ни нищих, ни воров: первым всегда дадут обильную пищу в любое время, а вторых наказывают заточением в тюрьме на всю жизнь". И тут же совсем другое: "Никому не разрешается обращаться к врачу для лечения, если тот иностранец, и ни один под страхом смерти не может покинуть Московию, чтобы поехать в другую страну, иметь общение с другим народом и выучиться чему-нибудь". Впрочем, надо признать, что к персам он был не менее беспощаден в своих наблюдениях: "Они всегда ревновали своих жен, это их древняя характерная черта". (Опять же обратите внимание: "ОНИ", а не "МЫ"!)

Также очень интересны и колоритны его зарисовки европейских государств, наблюдения об этнографии, архитектуре. Зоркий взор Орудж-бека отмечал самые, казалось бы, несущественные детали: например, головные уборы женщин германского города Эдмена, похожие на круглый щит, хорошо прикрывающий лицо от дождя и снега (этакий прообраз зонта). Женщин этого города он счел самыми красивыми из всех встреченных на пути. Русские женщины, кстати, произвели на него весьма неблагоприятное впечатление своими одеждами, лишенными соблазнительности - все-таки суть будущего Донжуана сказывалась задолго до Испании!

Его цепкий и наблюдательный взгляд позволяет нам составить представление и об испанцах, его новых "соотечественниках": "Все эти народные празднества, как нам показалось, в Испании проводились лучше, чем в любом другом королевстве или стране, которую мы посетили раньше, так как испанцам даже в состязаниях присущи великолепие и самообладание, которых не хватает другим народам". Очень точные наблюдения, свойственные скорее спортивному комментатору, нежели послу. Словно читаешь репортаж о каких-нибудь олимпийских играх 1992 года в Барселоне!

В 1604 году его книга выходит в Испании на испанском языке. Данное событие трудно переоценить: это было первое издание азербайджанского автора, переведенное и выпущенное в Европе, да еще и изданное типографским способом.

И все это, заметьте, произошло за год до выхода знаменитого "Дона Кихота Ламанчского" великого Сервантеса! И выход книги, и прием, оказанный секретарю иноземного посольства при дворе одной из самых просвещенных в культурном плане стран той эпохи, говорит об очень многом. Прежде всего, об уровне образования, получаемого в азербайджанских университетах того времени. Общества Орудж-бека ищут королевские особы, самые красивые женщины, поэты и музыканты. В его честь пишут сонеты, в которых явно можно заметить его ум, образованность и склонность к искусствам.

Если судить по стихам, посвященным дону Жуану Персидскому его испанскими друзьями, он был красив, строен, обладал густой, волнистой шевелюрой и одинаково хорошо владел мечом, пером и кистью. Вот, например, сонет донны Анны де Эспиноса Ледесма:

Одарив друзей богато,

Дон Жуан единоверцам

Доказал, что в нем два сердца -

И студента, и солдата.

Муж воинственный и смелый,

Он владел и кистью тонко,

Рисовал, как мастер зрелый.

Удостоен славой громкой.

Согласитесь, что это все довольно необычно: графиня, занимающая заметное место при дворе, пишет такие пылкие сонеты в честь эмигранта, пусть и принявшего христианство.

Донна Анна была, прежде всего, покорена его обаянием, изысканностью его манер, его тонким знанием этикета, светскостью, и, в то же время, его мужественностью, благородством и несомненными заслугами воина. Можно, конечно, подумать, что донна Анна была просто влюблена в дона Жуана, но ведь сонеты ему посвящали и мужчины, отдавая должное его талантам. Вот что пишет о нем Лиценциат Августин де Вируега:

Хвала тому, кто смел, красив и строен,

У нас теперь с Испанией сроднился,

Аристократом выглядит, но бился

На бранном поле, как обычный воин.

Что касается самой книги, то она, кроме всего прочего, была ценна своей антииспанской направленностью, что само по себе - на наш современный взгляд - странно. Ведь это вторая родина Орудж-бека. Однако там нет ни одного доброго слова в адрес новой родины. Напротив, дон Жуан восхищается Германией, Францией, Италией, другими странами. Сказать, что это было дерзостью с его стороны - это ничего не сказать! И это при условии, что деньги на публикацию книги Орудж-бека были выделены из королевской казны и у книги было три высокопоставленных первых читателя: герцог Лерма, правивший Испанией от имени двенадцатилетнего короля Филиппа III, Маргарита Австрийская - кузина короля, правая рука герцога, и донна Анна де Эспиноса.

Так в чем же дело и почему в этом ценность книги? Для этого надо немного углубиться в историю Испании. Даже не столько в историю, сколько в испанские реалии тех лет.

Восемьсот лет Испания была под владычеством мавров - арабов, выражаясь современным языком. Арабское владычество внесло неоценимый вклад в испанскую культуру. Строились прекрасные соборы, библиотеки, учебные заведения. Процветали науки и искусства. Теперь, после того как в 1545 году мавров прогнали, страной правила инквизиция, на кострах горели бесценные арабские рукописи по медицине, философии, математике... Да и не только рукописи, но и люди. Испанская инквизиция огнем выжигала из сознания народа культуру, уничтожала последних представителей старинной знати и внушала мысль, что страной восемь столетий правили варвары. В 1600 году в тюрьме был замучен Томазо Кампанелла, автора романа-утопии о городе-солнце, гордость Италии. Так Испания, называвшая мавров варварами, сама приобрела славу государства варваров. Кумирами страны стали конкистадоры, уничтожавшие древние культуры американских индейцев и привозившие тонны золота, тогда как кумирами остальной Европы были поэты и художники, философы и музыканты. Эти тонны золота были ни чем иным, как переплавленными ценнейшими статуэтками майя и ацтеков, народов с древнейшей и мощнейшей культурой. Но в Испании этого никого не интересовало. Пока в ней пылал огонь инквизиции, сжигая библиотеки, в одной только Франции было открыто пятнадцать университетов, в которых преподавали эмигранты из Испании. Да, из нее бежали все: начиная от крещенных евреев - марранов, и кончая арабами-маврами - морисками. Да и просвещенные испанцы тоже не желали оставаться в стране, превратившейся Бог знает во что. Испания оказалась на задворках Европы, стала посмешищем для всего мира. И вот в этот страшный период какой-то эмигрантишка пишет о стране правду, восхищается Толедо - детищем мавров, называет его "Имперским городом". Как такое могло случиться?

Все дело в том, что крестной матерью Орудж-бека, как уже было сказано, была Маргарита Австрийская. Она была не испанкой, а внучкой императора Священной империи Фердинанда. От новой своей родины она была в полном ужасе. "Безумное обожание золота, - по меткому выражению писателя Ширина Манафова, - и тотальное слабоумие новой испанской знати внушало ужас Маргарите Австрийской". Страна пьянела от заливавшего ее мутным потоком кровавого золота, и требовалась хорошая встряска, чтобы остановить это опьянение. Но Маргарита не видела человека, кто бы устроил такую встряску. И тут, на ее счастье, появился наш азербайджанец, ставший ее фаворитом, но не в сексуальном, а в культурном смысле слова. Его книга, а через год и "Дон Кихот" явились первыми сильнейшими оплеухами, повернувшими страну к культуре.

Прочитав книгу, Маргарита поняла: это предупреждение. Предупреждение о том, что чем больше в стране золота, тем больше покинет страну умных и образованных людей, произойдет - выражаясь современным языком - утечка мозгов. И если ему не внять, то страна окончательно превратится в нечто среднее между казармой и портовым кабаком. Она и так уже стала благодаря жадным конкистадорам глухой деревней, в которой эпоха Возрождения запоздала на полторы сотни лет.

Сам же Орудж-бек был ей нужен как основоположник нового стиля, назовем его "донжуанизмом". Это новый образ красивой, культурной, куртуазной жизни, утраченной испанцами за пятьдесят лет владычества инквизиции.

Герцог Лерма тоже увидел в книге выход из положения, восприняв ее поначалу как вызов и оскорбление. Герцогу нужен был новый герой, и он увидел его в образе Шаха Исмаила Хатаи, воина-поэта. Да и образ самого дона Жуана не оставил его равнодушным. Для Испании образца 1604 года Орудж-бек - все равно что генерал де Голь для Франции образца 1941 года, только не в военном, а в культурном смысле.

История - дама со странностями, и столь важная со всех точек зрения книга была забыта на долгие века. Лишь в 1926 году в Лондоне было осуществлено очередное издание, уже на английском языке. Осуществил его известный ориенталист Г.Ле Стрендж, дав многочисленные комментарии.

В 1946 году в Мадриде увидело свет повторное издание на испанском, а в 1959 году книгу снова перевели на язык оригинала - на персидский. В Иране она была опубликована под названием "Дон Жуани Ирани". Как видите, Иран не прочь "прикарманить" этого выдающегося человека себе. А в 1988 году книга вышла и на русском языке в бакинском издательстве "Язычи". К счастью, она у меня есть:

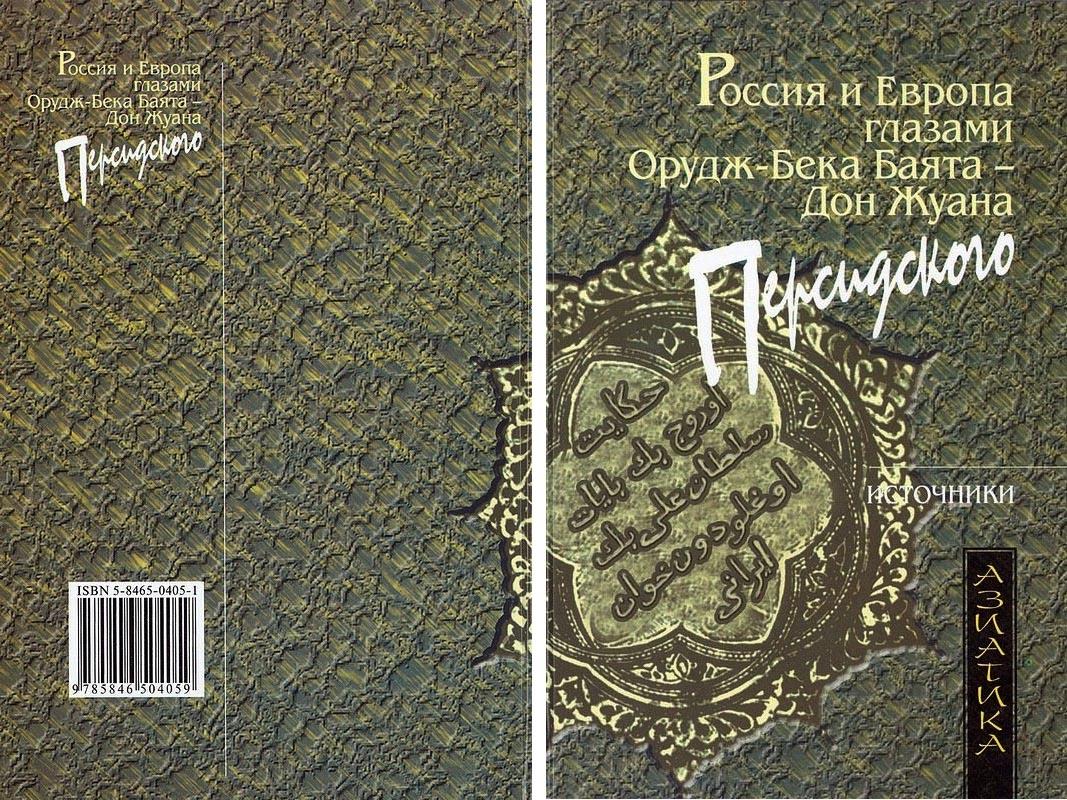

Перевод вместе с обширными комментариями и введением был осуществлен в Баку известным азербайджанским историком, доктором исторических наук Октаем Эффендиевым совместно с кандидатом исторических наук Акифом Фарзалиевым. Книга стала библиографической редкостью, поэтому неудивительно, что в наше время (2007 год) издание было повторено, на этот раз издательством Санкт-Петербургского университета.

Эта книга издавалась и в других странах, например, в Турции:

Орудж-бек, без сомнения, был личностью крайне неординарной и, безусловно, интересной. Его книга, написанная в Испании, была лишена издержек шахской цензуры, и в связи с этим объективно является ценнейшим источником сведений об истории, быте и культуре Азербайджана в частности и Кавказа в целом, а так же Испании, Ирана, России и многих стран Европы. И все эти сведения нам любезно протянул нам из тьмы веков еще один великий азербайджанец.