Прокудин-Горский, предвосхитивший свое время

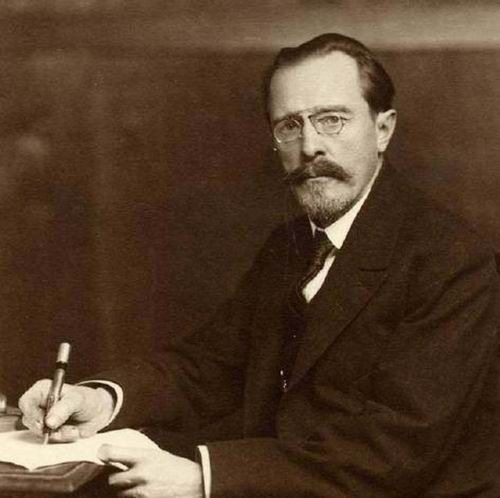

28 Mart 2016 12:00 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойВ двух предыдущих постах (о мечети в Петербурге и о Мухтаровском дворце) я обещала рассказать об удивительном фотографе - Сергее Михайловиче Прокудине-Горском (1863-1944).

Мое знакомство с Прокудиным-Горским состоялось лет шесть назад, когда я чисто случайно наткнулась на цветные пейзажные снимки начала ХХ в. Сначала удивилась, потом скривилась: подумала - раскрашенные фотографии. Оказалось, не раскрашенные, а изначально цветные!

Прокудин-Горский - русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ, представитель древнего дворянского рода. Этот человек посвятил весь свой талант ученого и кипучую энергию подвижника одной грандиозной цели - запечатлеть "в натуральных красках" всю ширь и богатство огромной Российской империи. Прокудин-Горский внес значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии, он подлинный пионер цветной фотографии в России, создатель "Коллекции достопримечательностей Российской империи".

Основателем рода Прокудиных-Горских считается татарский князь Мурза Муса, выехавший из Золотой Орды со своими сыновьями. На Руси он принял православие и получил имя Петр. В 1380 г. он под знаменем Дмитрия Донского сражался на Куликовом поле и потерял в той великой битве всех сыновей. Однако род на этом не прервался: Великий князь Дмитрий Иванович, оценив преданность и храбрость Петра, отдал ему в жены Марию, одну из княжон династии Рюриковичей, и наделил "вотчиной, Гора называемой". Отсюда и пошла фамилия "Горский". Память о тех далеких событиях отразилась на родовом гербе Прокудиных-Горских.

Отец С.М. Прокудина-Горского Михаил Николаевич писал в 1880 г.: "Герб нашей фамилии означает: звезда и луна - происхождение от татар, весы - вероятно служба котораго нибудь в судном приказе, а река Непрядва - участие в Куликовской битве".

Внук Петра Горского Прокопий Алферьевич был прозван Прокудой, отчего потомки его и стали именоваться Прокудиными-Горскими.

Столетиями этот славный род служил России, можно долго перечислять заслуженных его представителей. Это воеводы, дипломаты, герои Аустерлица, участники ополчения 1812 г. и обороны Севастополя, первый киржачский предводитель дворянства... А чего стоит имя Михаила Ивановича Прокудина-Горского (1744-1812) - одного из первых русских писателей-драматургов!

К сожалению, история молодых лет С.М. Прокудина-Горского требует изучения, потому что сведений крайне мало. Известно, что с в 1886-1888 гг. он слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Есть сведения, что будущий пионер цветной фотографии был учеником самого Дмитрия Менделеева.

Возможно, именно Менделеев пробудил у молодого Прокудина-Горского интерес к химии. Вообще же Сергей Михайлович был очень одаренным и разносторонним человеком: брал уроки живописи в Академии художеств, был слушателем Императорский Военно-медицинской академии и даже серьезно увлекался игрой на скрипке.

В 1898 г. Прокудин-Горский становится членом фотографического отдела ИРТО и выступает на заседании отдела с докладом "О фотографировании падающих звезд (Звездных дождей)", публикует работы по техническим аспектам фотографии.

В том же году на V фотографической выставке Прокудин-Горский выступает с демонстрацией снимков, сделанных с картин художников XVII-XVIII вв. Вероятно, именно тогда он обращается к проблеме ортохроматизма, поскольку на черно-белом снимке надо отразить разными тонами все цвета картины.

Фотодело все больше захватывает Прокудина-Горского. Кроме этого, в нем начинают проявляться деловые качества. 2 августа 1901 г. в Петербурге открылась "фотоцинкографическая и фототехническая мастерская", в ней в 1906-1909 гг. располагалась лаборатория и редакция журнала "Фотограф-любитель", возглавляемого в то время Сергеем Михайловичем.

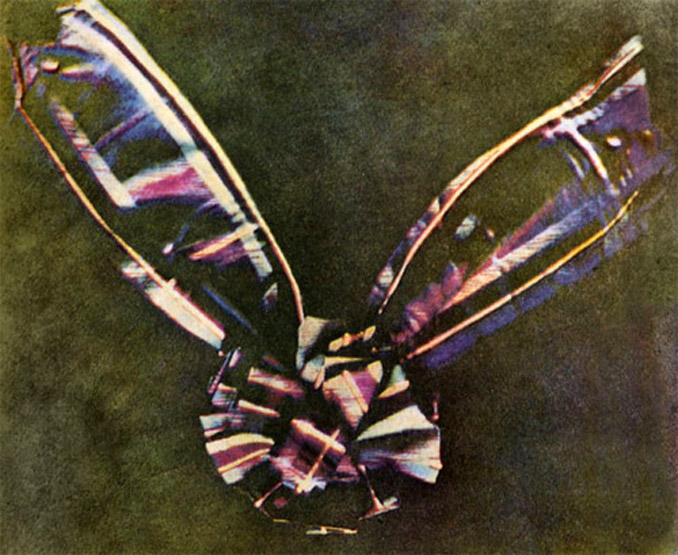

ХХ век принесет Прокудину-Горскому мировую славу. Но здесь надо сделать небольшое отступление в историю. Еще в 1861 г. английский физик Джеймс К. Максвелл провел удивительный эксперимент: снял пеструю ленту три раза через зеленый, красный и синий фильтры. Освещая затем полученные негативы через те же фильтры, ему удалось получить цветное изображение - первую в мире цветную фотографию. Вот она:

Этот способ получил название "цветоделение", однако потребовалось еще 40 лет упорного труда лучших европейских ученых, в том числе и Прокудина-Горского, чтобы эта технология позволила правильно передавать малейшие оттенки цвета. Для этого стеклянные пластины покрывались специальной эмульсией сложного состава, делающей их одинаково чувствительными ко всему цветовому спектру.

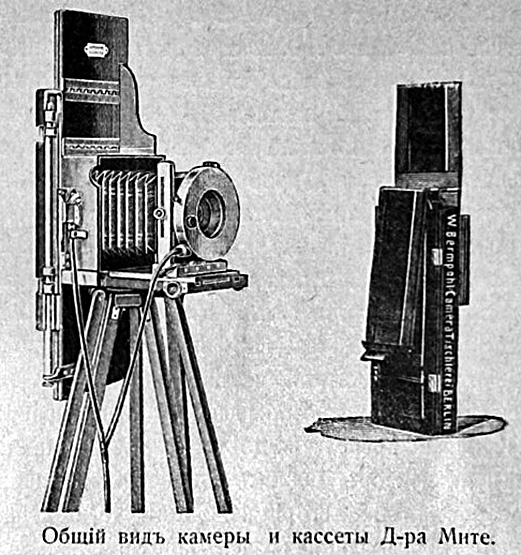

Над этой задачей Прокудин-Горский трудился в 1902 г. в лаборатории Высшей технической школы в Шарлоттенбурге близ Берлина под руководством выдающегося ученого, профессора Адольфа Мите (1862-1927), в то время главного специалиста по методу цветоделения. Техническая база для создания фотографических "картин в натуральных красках" была создана.

Однако в итоге, как писали потом в мировой прессе, "ученик превзошел учителя". Используя незаурядные познания в химии, Прокудин-Горский создал свой рецепт эмульсии, обеспечивший совершенную на тот момент цветопередачу. Прокудину-Горскому устраивали бурные овации во время демонстрации его кадров. В России началась эра цветной фотографии. А на дворе, напомню, 1903 год! Куда потом все делось?.. Почему нужно было заново изобретать велосипед?!

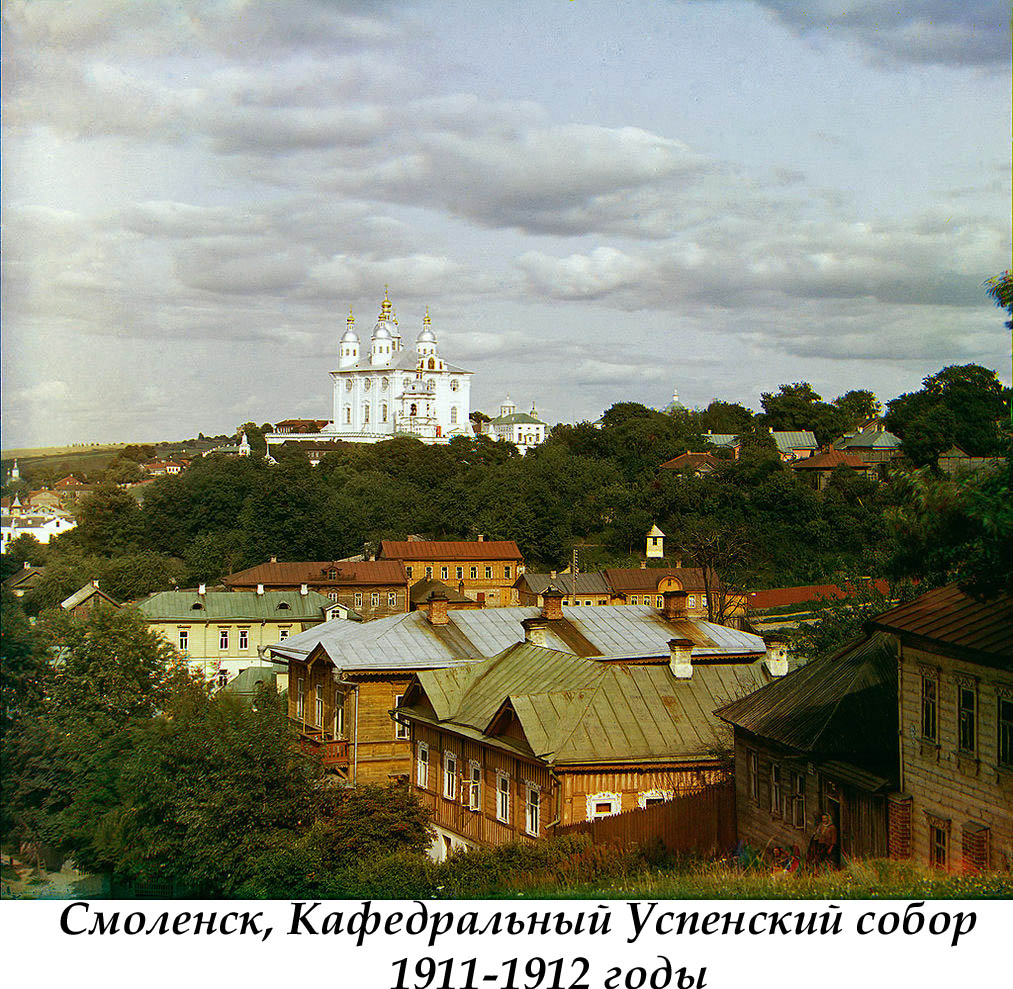

Едва получив в свое распоряжение оборудование и фотоматериалы, Прокудин-Горский спешит запечатлеть в "натуральных красках" свою необъятную страну со всеми ее многочисленными достопримечательностями и красивыми уголками.

Точная дата начала цветных съемок Прокудина-Горского в Российской империи пока не установлена документально, но можно с высокой степенью уверенностью утверждать, что одно из первых путешествий с целью цветной фотосъемки он совершил уже в сентябре-октябре 1903 г., запечатлев осенние красоты Карельского перешейка, Сайменского канала и Сайменского озера. Вот один из снимков того периода:

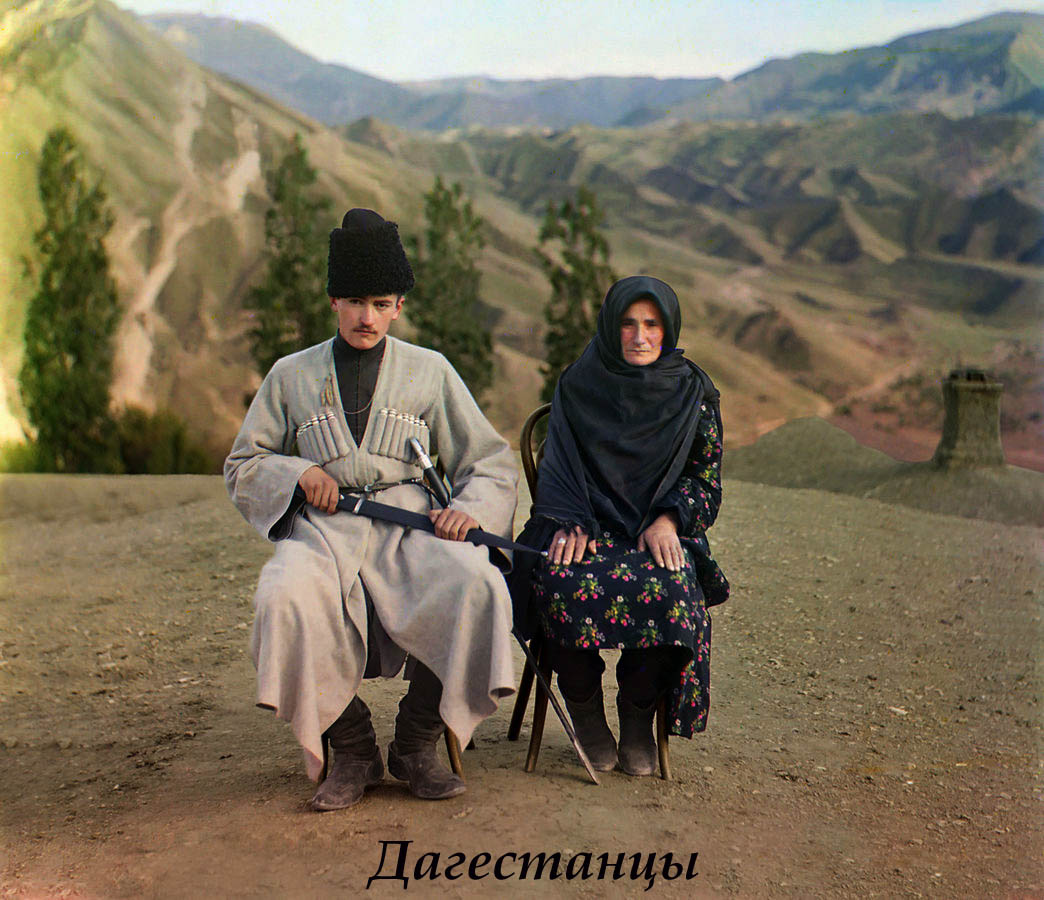

В апреле 1904 г. Прокудин-Горский отправляется в один из самых труднодоступных уголков европейской части России - грозные дагестанские горы. До сего дня остается загадкой, кем и с какой целью была организована эта дальняя экспедиция.

Летом 1904 г. Прокудин-Горский снимает южные красоты Черноморского побережья (Гагры и Новый Афон), потом будут колоритные малороссийские хутора в Курской губернии, белоснежные зимние пейзажи у себя на даче под Лугой. Условий для съемки - почти никаких. Для смены кассет фотограф соорудил самодельную походную палатку. Денег на съемку тоже не хватает.

Прокудин-Горский понимает, что его столь замечательное изобретение должно приносить какой-то доход, тем более что пока в России он, пионер цветной фотографии, является абсолютным монополистом. И он начинает печатать открытки. Кстати, это было в ту пору единственным способом массового распространения фотографии.

Весной 1905 г. Прокудин-Горский обращается к Общине Св. Евгении (петербургский Красный Крест) с проектом запечатлеть в цвете пол-России и издать эти снимки в виде первых в истории страны цветных фотооткрыток. Получает от общины аванс и снова отправляется в путь.

За короткий срок сняты более 300 видов Петербурга, Киева, Курска, Севастополя (в т.ч. броненосец "Потемкин"!), почти весь Крым, Новороссийск, Сочи, Гагры. На очереди съемка Москвы, Одессы, Харькова, Риги, Ревеля, Пскова. И тут фотографа постигает первый жестокий удар: из-за полного расстройства экономики в стране Община Св. Евгении не в состоянии оплатить его работу. Почти весь отснятый материал после этого бесследно исчезает!

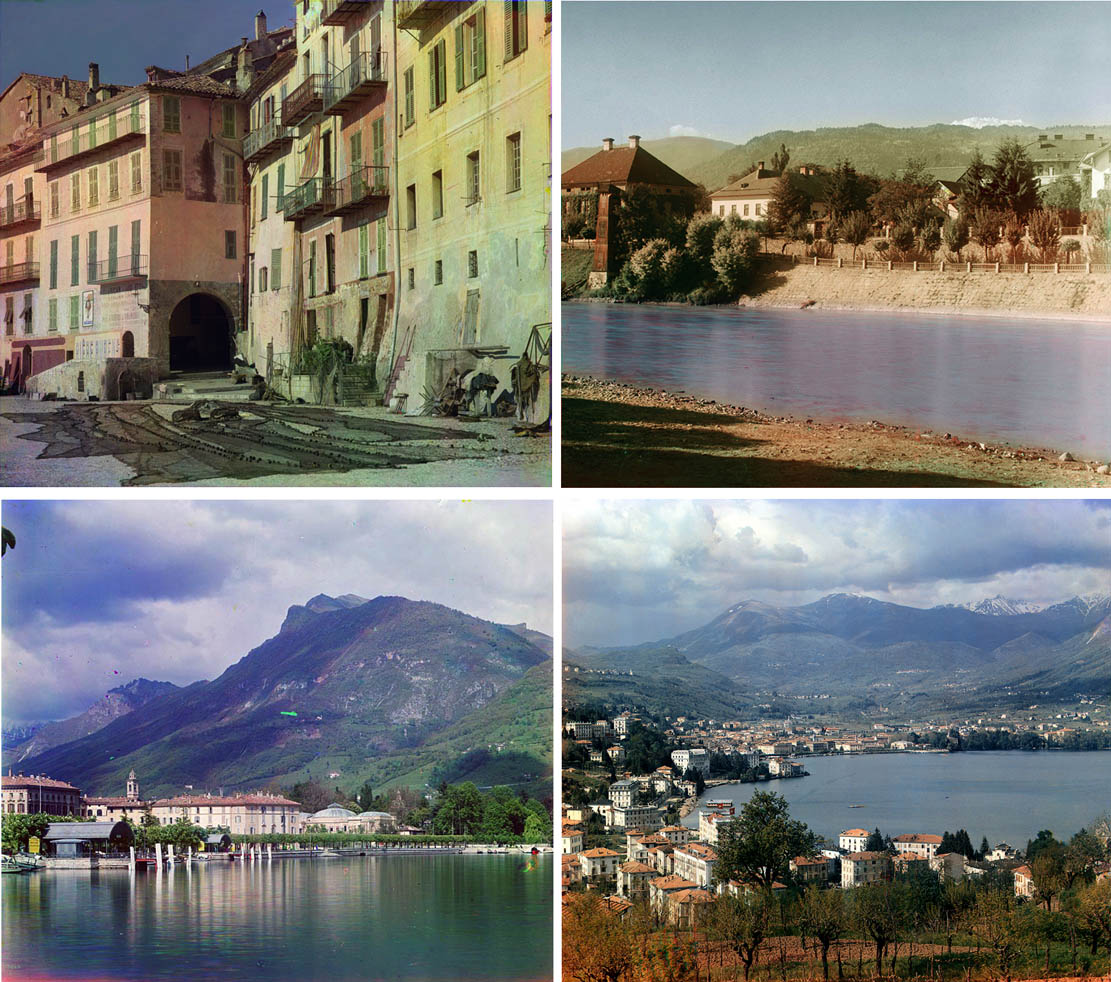

На какое-то время Прокудин-Горский прекращает свои экспедиции. В 1906-1908 гг. он занят популяризацией своих достижений в области цветной фотографии, участием в научных конгрессах, преподавательской и издательской работой, редактированием "Фотографа-любителя". Он часто выезжает в Европу, в 1906 г. делает большую серию цветных снимков Италии этюдного характера.

Важным этапом в его раннем творчестве стала поездка в Туркестан в декабре 1906 - январе 1907 г. для фотографирования солнечного затмения. Затмение запечатлеть не удалось из-за густой облачности, зато Прокудин-Горский с увлечением фотографировал старинные памятники Бухары и Самарканда, колоритные местные типы (в том числе и бухарского Эмира, фото которого я и привела в своем посте "Самарканд в Петербурге?").

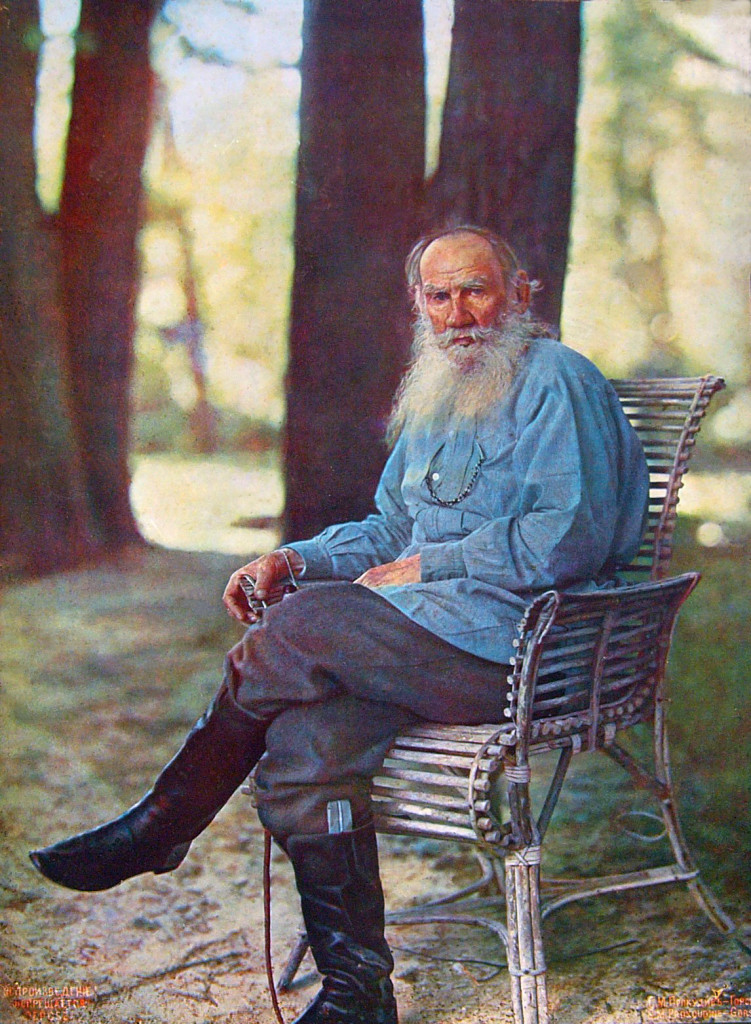

Весной 1908 г. у Прокудина-Горского рождается идея сделать цветной фотопортрет своего самого выдающегося современника - писателя Льва Толстого, отмечающего 80-летний юбилей. 22-23 мая Прокудин-Горский проводит в Ясной Поляне, где создает, наверное, самый знаменитый фотопортрет в истории России, а также запечатлевает виды усадьбы. Напечатанный в виде открыток, журнальных иллюстраций и "настенных картин" этот портрет разошелся по всей стране, а вместе с ним - и слава о "мастере натурального цвета".

Прокудина-Горского все чаще приглашают для демонстрации своих чудесных проекций на вечера, где собирается высшее общество. Осенью 1908 г. Прокудин-Горский по приглашению императрицы Марии Федоровны совершает поездку на виллу Романовых в пригороде Копенгагена.

Затем на аудиенцию его приглашает сам император. Это был звездный билет, и Прокудин-Горский не упускает своего шанса. 3 мая 1909 г. состоялась судьбоносная встреча с царем, подробно описанная фотографом в 1932 г. в своих воспоминаниях.

Очарованный цветными снимками, Николай II предоставляет Прокудину-Горскому необходимые транспортные средства и дает разрешение снимать в любых местах - чтобы фотограф мог запечатлеть "в натуральных красках" все основные достопримечательности Российской империи от Балтийского моря до Тихого океана. Всего запланировано за десять лет сделать 10 тысяч (!) снимков. Эти уникальные фотоматериалы Прокудин-Горский хотел использовать, прежде всего, для целей народного просвещения: установить в каждом училище проектор и показывать на цветных диапозитивах подрастающему поколению все богатство и красоту бескрайней страны. Этот новый учебный предмет должен был называться "Родиноведение".

Уже через несколько дней после встречи с царем Прокудин-Горский отправляется в первую экспедицию своего нового проекта.

Весной и осенью 1911 г. фотограф успевает дважды посетить Закаспийскую область и Туркестан, где впервые в истории опробовал цветную киносъемку. Именно тогда была снята мечеть во Владикавказе, фото которой вы могли видеть в моем посте о Мухтаровском дворце.

Не менее насыщенным стал и 1912 г. - с марта по сентябрь Прокудин-Горский совершает две фотоэкспедиции на Кавказ, в том числе и к нам в Азербайджан. У нас он снимает Джеватский уезд в Муганьской степи. Всего до наших дней "дожило" 36 фото, снятых в Азербайджане. Скорее всего, их было гораздо больше.

А вот дальше начинается совершенно непонятная история. Никто и нигде из историков и биографов Прокудина-Горского, да и он сам не упоминают о его посещении Баку. Что было бы вполне логично, коли уж Прокудин-Горский добрался до Мугани. Однако до нас дошло два фото (цветное и черно-белое), сделанных в Баку! Вот они:

Обратите внимание: здание Общественного собрания белого цвета.

Но вот что странно... На обоих фото можно заметить голые ветки деревьев. А на всех фото, сделанных в Муганьской степи, мы видим цветущее лето. Значит, фото в Баку были сделаны не летом. Предполагаемые месяцы, когда они были сделаны, - с декабря по начало марта. Получается, что в Баку Прокудин-Горский приезжал еще раз и таким образом был в Азербайджане дважды? Но таких сведений нигде нет! (Допустить, что он пробыл в Азербайджане несколько месяцев, невозможно. Во-первых, Прокудин-Горский нигде так надолго не задерживался, во-вторых, все его перемещения в 1912 г. хорошо известны.) То, что бакинские фотографии принадлежат именно Прокудину-Горскому, доказывает простой факт - наличие их в его экспедиционных альбомах рядом с другими фотографиями. Так когда же состоялась его бакинская поездка?!

Кстати, об альбомах. Фото Общественного собрания соседствует у Прокудина-Горского в его контрольном альбоме "Кавказ" в одном ряду с фото Владикавказской мечети, сделанной, напомню, в 1911 г. (Контрольные альбомы - это экспедиционные альбомы с черно-белыми контрольными отпечатками.)

Между мечетью и нынешней филармонией - фото из итальянского цикла, сделанного в 1906-м или в 1914 г. Прокудин-Горский отличался большой аккуратностью и смешивать на одной странице фото из разных стран, сделанные в разные годы, никогда не стал бы. Почему же он сделал это в нашем случае?

Может быть, Прокудин-Горский был в Баку тогда же, когда и во Владикавказе - в 1911 г.? Нет, невозможно: в том году здание Общественного собрания еще строилось. Кстати, обратите внимание: фото здания Общественного собрания не подписано, а Прокудин-Горский не подписывал свои фотографии очень редко. Так, не подписаны некоторые фото, изображающие какие-то растения или типичные пейзажи. Вот, например, как на этом, из дагестанского альбома:

Но и тут имеется хотя бы надпись - "Дагестан".

Еще одна странность, связанная с этой фотографией заключается... в наличии самой этой фотографии. Ее в принципе не должно было быть! Дело в том, что у Прокудина-Горского был непреложное правило: никогда не снимать европейскую архитектуру в экзотических восточных городах. Об этом он однозначно написал в статье журнала "Фотограф-любитель" за 1907 г.

Что касается фото Шахской мечети, то с ним загадок не меньше. Оно соседствует на странице контрольного альбома с видами Тбилиси. И подписано. Но как! "Мечеть в азиатской части Тифлиса".

Вот так, ни больше, ни меньше! Перепутал? Ну, в принципе, с кем не бывает... Но Тбилиси Прокудин-Горский снимал тоже летом! Ладно, он мог перепутать архитектуру двух восточных городов, но время года говорит само за себя! Однако...

Кстати, цветного снимка Шахской мечети до нас не дошло, остался лишь контрольный черно-белый отпечаток. Куда делась цветная оригинальная пластина? И куда делись остальные фото, сделанные в Баку? Потому что я уверена, что Прокудин-Горский, будучи в таком красивейшем городе, как наш, запечатлел не только Шахскую мечеть и Общественное собрание. Вряд ли такой влюбленный в свое дело человек ограничился бы парой кадров! Но где эти фотографии? Мы знаем, что до нас не дошли целые циклы, о которых известно, что они были. Но при практически полной сохранности контрольных кавказских альбомов разных лет бакинских фото всего два.

Что касается предполагаемой даты второго визита Прокудина-Горского в Азербайджан, то мне кажется, может иметь место вот какая версия. В марте 1914 г. организуется Акционерное общество "Биохром", и Прокудин-Горский входит в состав правления. "Биохром" оказывает услуги по цветной фотографии и по печатанию снимков, производству фильмов и т.п. (Прокудин-Горский был также и пионером в области цветного кинематографа.) Основной капитал составляет 2 млн рублей. В декабре того же года АО "Биохром" начало свою работу.

Главными акционерами "Биохрома" являлись в числе прочих и... бакинские нефтяные магнаты: Александр Манташев, филантроп и один из богатейших людей своего времени, Степан Лианозов, меценат и политический деятель, и другие. А что если Прокудин-Горский в 1914 г., в январе или феврале, ездил в Баку на переговоры по созданию этой фирмы? По времени как раз получается. Он мог заодно сделать и несколько снимков. Могу также предположить, что здание Общественного собрания строилось в том числе на деньги тех же бакинских нефтепромышленников, поэтому Прокудин-Горский и запечатлел его, нарушив свой принцип относительно европейской архитектуры в восточных городах. Или акционеры его об этом просто попросили. Для рекламы, например, или на память.

С другой стороны, все могло быть гораздо прозаичнее. Чтобы понять, как Прокудин-Горский мог оказаться в Баку, посмотрим на карту железных дорог Российской империи перед Первой мировой войной.

В начале марта 1912 г. Прокудин-Горский направлялся в Батум, а единственный путь по железной дороге туда был абсолютно "кривой": до Владикавказа, потом в Грозный, оттуда через Дербент в Баку. А из Баку - обратно на северо-запад: через Елисаветполь (Гянджу) в Тифлис. Баку и Владикавказ не входили в планы съемок Прокудина-Горского, но он воспользовался случаем и сделал в них по несколько кадров.

В эту версию не укладывается только тот факт, что Владикавказская мечеть снята явно летом - она утопает в зелени. И потом, кто сказал, что Прокудин-Горский ехал по железной дороге? Таких сведений нет. Возможно, он воспользовался Военно-грузинской дорогой, напрямую соединяющей Владикавказ и Тифлис.

Таким образом, ни даты повторного посещения Азербайджана, ни причины этого посещения мне доподлинно выяснить не удалось. Полазив по форумам знатоков творчества Прокудина-Горского, я выяснила, что одни просто не обращают внимания на разное время года на бакинских и муганьских фотографиях, другие, до дня восстанавливающие хронологию экспедиций замечательного фотографа, даже не задумываются о его бакинском периоде. Пусть даже этот период составлял пару-тройку дней.

Поэтому закрадывается мысль: может быть, Прокудину-Горскому зачем-то нужно было скрыть факт своего посещения Баку? Иначе почему один контрольный отпечаток не подписан вообще, а под другим написано, что это Тифлисская мечеть. Но зачем? Или это было нужно кому-то другому?.. Кому и зачем?

В последующие год-полтора Прокудин-Горский снимает самые разные уголки Российской империи, однако в самый разгар работы проект по запечатлению России в цвете неожиданно прекращается по не вполне понятным причинам. Скорее всего, у фотографа просто кончились средства, т.к. вся работа, кроме транспортных расходов, производилась за его личный счет.

С 1910 г. Прокудин-Горский вел переговоры с правительством о приобретении его уникальной коллекции в государственную казну - чтобы обеспечить финансирование дальнейших экспедиций. После долгих рассмотрений его предложение получило поддержку на самом высоком уровне, но в итоге... все закончилось ничем и коллекция так и не была выкуплена.

В 1913-1914 гг. Прокудин-Горский со всей присущей ему страстью занимается созданием цветного кинематографа, патент на который он получает совместно со своим коллегой и компаньоном С.О. Максимовичем.

Летом 1914 г. во Франции было построено все необходимое оборудование для съемки и показа цветных фильмов, но дальнейшему развитию этого нового проекта помешала начавшаяся Первая мировая война. Ни одна из экспериментальных цветных кинолент Прокудина-Горского, включая съемку выхода царской процессии в 1913 г., до сих пор, увы, не найдена.

Как писал в своих воспоминаниях 1932 г. сам Сергей Михайлович, с наступлением войны ему пришлось отдать свой специально оборудованный вагон, а самому заниматься цензурой прибывающих из-за границы кинематографических лент, обучением съемкам с аэропланов русских летчиков.

Но уже в 1915 г., в условиях войны, Прокудин-Горский вдруг возвращается к "делу всей своей жизни", как он называл цветную фотографию. С помощью "Биохрома" он налаживает массовый выпуск недорогих диапозитивов со снимков своей коллекции. Но, вероятно, дело не получило коммерческого успеха в условиях трудного военного времени - до сих пор исследователям не удалось обнаружить в России ни одного экземпляра этих "картин для волшебного фонаря".

К 1915 г. относится еще одно интересное событие в творческой биографии Прокудина-Горского - создание двух замечательных юбилейных фотопортретов великого Федора Шаляпина, который был запечатлен в сценических костюмах Мефистофеля и Бориса Годунова. Эти снимки были опубликованы сразу в нескольких изданиях, благодаря чему мы можем любоваться ими - несмотря на бесследно исчезнувшие негативы.

Летом 1916 г. Прокудин-Горский совершает свою последнюю фотоэкспедицию по России, снимает только что отстроенный южный участок Мурманской железной дороги, в том числе лагеря австро-германских военнопленных. По чьему приказу и в каких целях делалась эта съемка секретных военных объектов - до сего дня остается загадкой.

До 1917 г. в России были напечатаны более сотни цветных фотографий Прокудина-Горского, из которых 94 в виде фотооткрыток, и значительное число - в книгах и брошюрах, а также в виде "настенных картин", выражаясь современным языком, - постерах. Например, портрет Толстого. Точное число напечатанных в России до 1917 г. цветных фотографий Прокудина-Горского пока остается неизвестным, по некоторым сведениям, оно составляло 3500 штук. Всего же, по оценкам специалистов, этот уникальный мастер мог сделать более 4-5 тысяч цветных фотографий.

После Октябрьского переворота 1917 года Прокудин-Горский еще несколько месяцев продолжал вести активную деятельность в России. Надо сказать, что знания и опыт Сергея Михайловича были востребованы новой властью

В августе 1918 г. Прокудин-Горский по поручению Наркомпроса отправился в командировку в Норвегию - закупить проекционное оборудование для низших школ. Вероятно, у мастера возникла надежда, что новая власть позволит ему осуществить мечту, так и не сбывшуюся при царском режиме: чтобы его цветные снимки увидели миллионы школьников и студентов по всей России? Но ему уже было не суждено вернуться на родину. Начинавшаяся гражданская война делала практически невозможной дальнейшую работу в области цветной фотографии и кино. Командировка превратилась в эмиграцию.

Однако, как писал впоследствии сам фотограф, "Норвегия является страной, совершенно не приспособленной для научно-технических работ". Поэтому в сентябре 1919 г. он перебрался в Англию, где он пытался продолжить работу по созданию цветного кино. Привлеченные к проекту англичане не отличались ни щедростью, ни надежностью. К тому же на пятки наступали конкуренты - цветной кинематограф в Европе к началу 20-х гг. активно осваивали уже несколько фирм, хотя до его широкого коммерческого применения оставалось все еще далеко.

С 1921 г. и до самой смерти Прокудин-Горский жил во Франции, куда перебрались и члены его семьи.

Работа по созданию цветного кино к 1923 г. окончательно потерпела финансовый крах. К этому моменту относится идея переезда в США для продолжения работы, но по какой-то причине она осталась нереализованной. Ученому-эмигранту оставалось только заняться со своими сыновьями привычным фоторемеслом, чтобы хоть как-то прокормиться в чужой стране. От этого периода осталось несколько фотопортретов.

А что же стало с его знаменитой коллекцией? Согласно запискам самого Сергея Михайловича, "благодаря удачно сложившимся обстоятельствам" ему удалось получить разрешение на вывоз наиболее интересной ее части. Когда и при каких обстоятельствах это произошло - до сих пор никому не известно. Первое упоминание о нахождении коллекции во Франции относится к концу 1931 г. В 1932 г. была составлена записка о коммерческой эксплуатации коллекции, которая перешла в собственность сыновей Прокудина-Горского. Предполагалось издавать снимки в виде альбомов. По всей видимости, осуществить этот замысел не удалось.

До 1936 г. Прокудин-Горский выступал с лекциями на различных мероприятиях русской общины во Франции, демонстрируя свои снимки, в том же году он опубликовал воспоминания о встрече со Львом Толстым в Ясной Поляне.

Скончался Сергей Михайлович 27 сентября 1944 г. в "Русском доме" на окраине Парижа, вскоре после освобождения города союзниками. Его могила находится на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Его коллекцию, пролежавшая все годы оккупации в сырых парижских подвалах, была продана наследниками в 1948 г. Библиотеке Конгресса США. На несколько десятилетий о ней, казалось, совсем забыли. Лишь в 2001 г. все снимки были отсканированы, выложены в Интернет и стали культурным достоянием человечества. Благодаря глобальной компьютерной сети в начале XXI в. состоялось триумфальное возвращение Прокудина-Горского на родину.

***

Все фотоколлажи, представленные в материале, - авторские.

***

В своем следующем посте я расскажу вам о таинственных лицах Бельмеса.