Шамкирским минарет: исчезнувшее чудо архитектуры

21 Noyabr 2018 23:10 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойОдин из известнейших, но, к сожалению, исчезнувших памятников средневековой архитектуры Азербайджана - Шамкирский минарет, или Шамкирская башня. Этот невероятный по красоте и высоте минарет был построен в процветающем тогда городе Шамкире предположительно в раннем Средневековье.

Высота минарета составляла около 60 м, поэтому не заметить это чудо архитектуры было невозможно. Это было самое высокое из известных нам древних строений на территории Азербайджана. При этом минарет был настолько узким, что его часто называли Шамкирским столпом.

.jpg)

Для сравнения: сегодня наиболее высокими средневековыми строениями Азербайджана являются Девичья башня в Баку (28 м)

.jpg)

и мавзолей Момине хатун в Нахичевани (25 м).

.jpg)

Последний со временем лишился купола, а так первоначальная его высота достигала 34 м. Несколько выше (35-36 м) была Джума мечеть, в далекую пору стоявшая рядом с мавзолеем Момине хатун. Нетрудно заметить, что они почти в два раза ниже Шамкирского минарета.

Наиболее раннее его упоминание встречается у арабского историка и географа Абу-ль-Фида (начало XIV в.), который, в частности, отмечает, что данный "минарет очень высокий и выдающийся". В арабских географических трудах также сообщается, что Шамкир "имел оборонительные стены, его окружали плантации, и там находился один высокий минарет".

.jpg)

Следующее упоминание принадлежит русскому церковному деятелю, иеромонаху Арсению Суханову (XVII в.), который в 1649-1653 гг., путешествуя по Востоку, проезжал мимо Шамкира. Он пишет, что при этом они "проехали город пустой, велик был кирпичный, и камень от почвы, а внутри другой был; у обоих испорчены стены, но токмо кричальница (минарет) и высока гораздо и хороша, целихонька кирпичная; тут и мост кирпичный через реку; река та велика добре, да и разведена врозь на пять рек; по берегу протока протоки; переехав ту реку, на берегу ночевали против града пустого того".

Потомкам повезло, что Шамкирский минарет продержался еще полтора столетия после этого сообщения и "дожил" до XIX в., когда стали появляться обстоятельные описания истории и географии Кавказа и рисунки, часто с натуры. Интересны сведения шевалье Жана Франсуа Гамбы (1763-1833), писателя, французского консула в Тифлисе, путешественника по России и Кавказу.

Гамба в своих очерках, вышедших в 1826 г. и включавших в себя описания своих путешествий в период между 1818 и 1824 гг., сравнивал Шамкирский минарет с Колонной Траяна в Риме и отмечал, что муллы использовали башню для созыва мусульман на молитву. (Сколько же они по времени наверх поднимались?..) Гамба также предполагал, что в старые времена минарет служил обсерваторией.

.jpg)

В 1826 г. минарет видел и сообщил об этом русский естествоиспытатель и палеонтолог Эдуард Эйхвальд. Упоминал минарет и американский протестантский миссионер Эли Смит (1801-1857), путешествовавший по Кавказу в 1829-1932 гг.:

"Восточный ветер, даже после того, как утром утих туман, весь день казался насыщенным вредными парами; и не доходя до Шамкорского столпа, я чувствовал приметы приближающейся лихорадки. Мы остановились на время, чтобы изучить древности. Он построен из кирпича, имеет винтовую лестницу до самой вершины, и, как говорят, 180 футов в высоту. На камне у основания арабской вязью имеется надпись, другая же опоясывает в верхней части, где также имеется окруженная галерея с дверью, открывающейся изнутри. Его происхождение неизвестно, но, видимо, она построена в качестве минарета мечети. Другие местные руины являются основаниями большого караван-сарая, и нескольких небольших мусульманских могил".

В 1836 г. свет увидело изображение минарета, сделанное швейцарским французом археологом, геологом, натуралистом и художником Фредериком Дюбуа де Монпере (1798-1850). Оно было опубликовано в его шеститомном труде "Зарисовки вокруг Кавказа", созданном на основе путешествий в 1833-1834 гг.

.jpg)

В 1851 г. минарет успел нарисовать русский художник князь Григорий Гагарин (1810-1893), сейчас эта акварель хранится в одном из музеев Санкт-Петербурга. А спустя еще десять лет русский историк-востоковед немецкого происхождения Борис (Бернгард) Дорн (1805-1881) застал уже руины: "в 1860-1861 гг. от него осталась только выкопанная для его фундамента яма, наполненная разбитыми кирпичами и другими камнями".

.jpg)

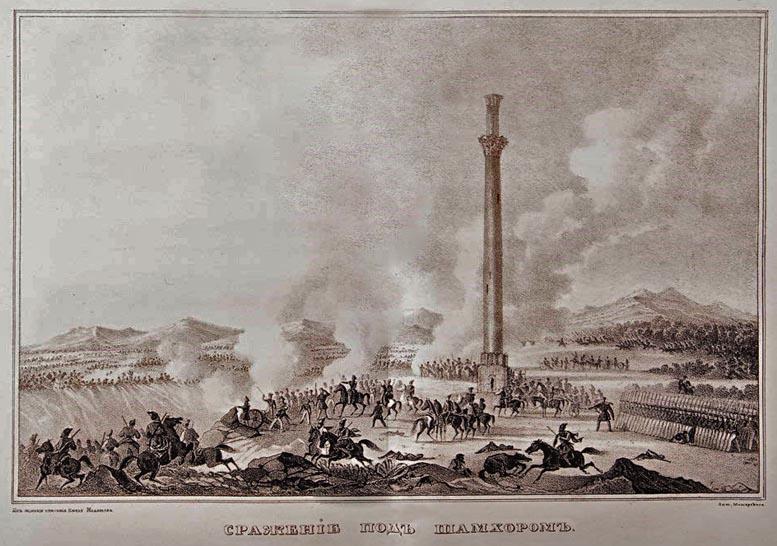

О минарете говорится и в пятитомном труде военного историка и полководца Василия Александровича Потто "Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Персидская война 1826-1828", изданном в 1887-1889 гг.

.jpg)

"Едва забрезжилось утро, войска выступили из Дзигама уже в боевой готовности, - писал В.Потто, отражая события 1826 г. - Прошли верст пять. Начиналась обширная плоскость, и на горизонте вдали показался, стоявший перед Шамхором высокий, красивый столп, как вестник близости врага.

При всех переворотах, колебавших эту страну в течение многих веков, один этот гигантский столп противостоял разрушению и сохранился невредимо среди груды камней и развалин некогда окружавшего его большого города. Темные предания различно повествуют о сооружении этого столпа; но есть основание думать, что он в былое время служил астрономической обсерваторией и что только уже в позднейшие годы муллы обратили его в минарет.

Уставленная на четырехугольном пьедестале, колонна эта была замечательна смелостью полета в вышину и необыкновенной прочностью. Винтовая лестница внутри, достаточно широкая для двух человек, идущих рядом, вела на галерею, окружавшую колонну на высоте около двухсот футов от земли, и могла считаться образцом архитектуры по своей изящности и легкости, бремя основания этого замечательного сооружения теряется в глубине веков, и нужно сказать, что еще и теперь в развалинах Шамхора находят древние монеты с изображением Александра Великого".

.jpg)

Далее В.Потто продолжил повествование уже из своего времени: "Проезжая ныне через Шамхорскую станцию, вы бы напрасно стали искать интересных остатков знаменитого минарета, служившего предметом любопытства для каждого путешественника. В 40-х годах он упал, и теперь едва заметная груда мусора свидетельствует разве только о непрочности всего земного".

Очень интересная информация - насчет 40-х гг. Что же тогда рисовал в 1851 г. с натуры Гагарин?! Кто ошибся - В.Потто или же историки и искусствоведы, которые датируют акварель Гагарина 1851 г.? Ведь Гагарин провел на Кавказе в общей сложности десять лет - с 1839-го до 1853 г. И когда точно было сделан тот или иной его рисунок, выяснить очень сложно. Конечно, вполне может быть, что рисунок Гагарина был сделан не в 1851 г., а раньше, и тогда прав В.Потто.

.jpg)

Однако о минарете есть еще одно упоминание - у азербайджанского историка А.Бакиханов (1794-1846 гг.). Говоря о средневековом городе Шамкире, он писал: "Развалины его - остатки крепости, мост и минарет с двумя входами существуют и поныне". Т.е. до 1846 г. он точно стоял, иначе Бакиханов бы со своей колоссальной ответственностью и требовательностью к исторической точности где-нибудь, но упомянул бы, что минарет разрушился.

А вот Арсений Иванович Мещерский (1834-1902), русский живописец-пейзажист, известный своими картинами о природе южной и северной России, Крыма и Кавказа, вряд ли рисовал минарет с натуры для своей работы, посвященной Шамхорской битве 1826 г., потому что на Кавказ попал после 1864 г., когда минарета уже не существовало. Скорее всего, он пользовался для своей работы чужими изображениями - Гагарина либо Дюбуа де Монпере. Хотя не исключено, что имелись и другие, неизвестные нам сегодня изображения уникального сооружения.

А ведь к моменту разрушения легендарного столпа уже была изобретена фотография! Но никому и в голову не пришло зафиксировать на стеклянные пластины это архитектурное чудо... И это невероятно обидно! Остается довольствоваться рисунками и описаниями.

.jpg)

Наиболее подробное описание минарета сохранилось в "Обозрении российских владений за Кавказом. Елисаветпольский округ", охватывавшем Гянджу и соседние районы, составленном в 1836 г. русским офицером Н.Флоровским (не путать с Г.В. Флоровским (1893-1979), тоже из Гянджи, но не офицером, а священнослужителем). Н.Флоровский называет Шамкирский минарет Шамхорским столпом и пишет, что он открывается "взором на 30 верст. Его окружают развалины крепости и других строений, которые были обнесены квадратной стеной, простиравшейся в длину от севера к югу на 100, а в поперечнике на 60 саженей (соответственно 213 и 128 м. Далее все цифры в цитате будут для удобства приводиться сразу в метрах - О.Б.).

.jpg)

Основание колонны представляет кубическую фигуру и имеет 5 м в поперечнике и 4,5 м в высоту; на этом основании устроено другое же подножие такой же фигуры, содержащее при 4,3 м ширины 3,6 м в высоту. На нем возвышается круглая колонна, которая имеет в диаметре у основания 3,6 м, а вверху 2,8 м), в высоту 38,4 м, с основания же до 46,9 м.

Верхняя часть ее обнесена четырехугольным карнизом. Которого стороны заключают по 3,6 м; под карнизом заметна надпись, как полагают, на языке куфическом. Над этим карнизом устроена еще круглая колонна, высотой в 12,8 м, верху уже разрушившаяся; диаметр ее в основании не более 2,1 м. Весь же столп имеет до 60 м.

В средине колонны находится спиральная лестница, состоящая из 124 больших, почти разрушенных ступенек, по которым подниматься весьма трудно. В верхней части под карнизом также, по-видимому, была лестница, если судить по углублениям, в которые, вероятно, укреплены ступени.

Столп построен из кирпича на гаже, смешанной с песком и с мелкими камнями; работа чрезвычайно прочна и красива; цемент столь крепок, что совершенно слился с кирпичом. Нельзя без сожаления видеть, что время начинает уже во многих местах разрушать этот прекрасный памятник древности, и даже весьма приметно наклонение столпа (Сомнительно, чтобы эта колонна служила обсерваторией, как полагает Гамба ("Voyages dans lа Russie meridionale еtс."), а весьма вероятно, что это было не что иное, как минарет, с вершины которого созывали мусульман на молитву".

Азербайджанский архитектор Эльтуран Авалов на основании сведений, приведенных Н.Флоровским и зарисовок князя Г.Г. Гагарина, пришел к заключению, что "размеры великолепно рассчитанных зодчим членений, исключительно прочувственное навершие - кюлях, шерефе - обходной балкон для муэдзина, выполненный на уровне лучших образцов минаретов Востока, свидетельствуют о том, что минарет входил в состав центральной мечети - Джума мечети города". От мечети к XIX в. остались лишь развалины, их можно увидеть на рисунке Фредерика Дюбуа де Монпере:

.jpg)

Минарет ко времени описания Н.Флоровского существовал уже не менее шести столетий, поскольку наиболее поздний срок, когда его только могли построить - 30-е годы XIII в., время захвата Шамкира монголами, положившего конец существованию города.

Сам же Н.Флоровский писал, что "Время построения столпа неизвестно, хотя, впрочем, безотчетное предание и относит сооружение его Александру Македонскому". Ссылаясь на стилистические особенности архитектуры минарета, выдающийся советский азербайджанский архитектор Микаэль Усейнов и историк архитектуры Леонид Бретаницкий датировали минарет XII - началом XIII в.

.jpg)

Кстати, оба этих специалиста писали о Шакирском минарете, описывая его архитектуру. "Композиция минарета обычна, - отмечал М.Усейнов в "Истории архитектуры Азербайджана". - Основанием служит призматический объем со стрельчатым входным проемом. Клинообразные скосы создают переход к восьмигранному объему, на котором высится слегка утоняющийся ствол минарета. Интересна трактовка балкончика для муэдзина. Рисунок Гагарина фиксирует крупные членения поддерживающего сталактитового карниза, под которым размещена лента надписи. Над балкончиком имеется вытянутых пропорций навершие с небольшим стрельчатым проемом".

Навершие этого минарета представляет исходный материал для восстановления примерно одновременных построенных минаретов в селе Карабаглар и Нахичевани. Минарет завершен своеобразным "фонарем" с легкой сквозной аркадой. Сочетание "фонаря" с развитым балконом для муэдзина несколько необычно и встречается редко. Подобный "фонарик" обычен в минаретах сопредельных и близлежащих с Азербайджаном стран. В минаретах Ширвана он не встречается, а для муэдзина предназначался балкончик с круговым обходом.

.jpg)

Л.Бретаницкий в труде "Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока", изучая рисунке минарета князя Гагарина, обратил внимание, что "в рисунке отмечена также разница в узорах кирпичной кладки ствола и навершия минарета. Кроме того, на прорезанном щелевидными проемами стволе, примерно на высоте его верхней трети, выделяется широкая декоративная полоса". Недаром Гагарина, отличавшегося просто-таки удивительной наблюдательностью и дотошностью в передаче нюансов, благодарят за его рисунки все историки: это не рисунки, а просто-таки фотографии!

.jpg)

Что касается времени постройки, то в 1970 г. были получены кое-какие интересные данные. В тот год при прокладке газопровода в Шамкирском районе на месте городища Шамкир была обнаружена каменная плита с арабской куфической надписью. Эта плита, хранящаяся ныне в Музее истории Азербайджана, гласит: "Бисмиллах, с помощью всевышнего Аллаха, по его желанию, под его защитой на средства Шейха ас-Салеха ибн Афшина приказано в 493 году (хиджры, что соответствует 1099-1100 гг. - О.Б.) возвести эту сторожевую башню в ряду оборонительных строений".

Исследовав текст надписи, азербайджанский историк Мешадиханум Нейматова пришла к выводу, что речь идет о Шамкирском минарете, что он входил в число сооружений, предназначенный для прикрытия, т.е. обороны города. Это сооружение служило сторожевой башней, с которой можно было проследить всю окрестность города. Нейматова отмечала, что из надписи также видно, что минарет построен не в XII-XIII вв., как предполагали исследователи истории строительства памятника, а в конце XI в.

.jpg)

Правда, не очень ясно, на основании чего историк предположила, что надпись имеет отношение к Шамкирскому минарету. На основании фразы Н.Флоровского, что "под карнизом заметна надпись, как полагают, на языке куфическом"? Не факт, что это та самая надпись. Не факт так же, что в этой надписи речь идет о постройке именно данного минарета, а не какой-либо другой башни. Так что пока вопрос о времени его постройки остается открытым.

Как и вопрос о точном времени разрушения. Приведенные описания, в том числе Бакиханова, и рисунки князя Г.Г. Гагарина свидетельствуют, что в первой половине XIX в. Шамкирский минарет был еще очень прочным строением, хотя уже начал наклоняться - судя по упоминанию об этом факте у Н.Флоровского в 1836 г. Это его, кстати, и погубило. Судя по тому, что Б.Дорн, побывав в 1860-1861 гг. около места, где стоял минарет, обнаружил лишь яму, заваленную кирпичами и камнями, можно сделать вывод, что основные остатки минарета окрестные жители уже растащили для своих нужд, т.е. с момента разрушения прошло не меньше полугода.

В связи с этим обрушением в результате наклона вспоминается, прежде всего, Пизанская башня в Италии, которая некогда служила колокольней городского собора, что в определенном смысле является чем-то вроде аналога минарета. Интересно, что Пизанская башня по высоте чуть ниже, чем Шамкирский минарет (56-57 м), и существенно моложе - ее окончательно построили в 1360 г.

.jpg)

Однако Пизанская башня своевременно привлекла к себе внимание всего мира, и рухнуть ей не дали. К сожалению, на крен Шамкирского минарета никто, кроме Н.Флоровского, внимания не обратил. Азербайджанцы, к величайшему сожалению, не умели пиарить и пропагандировать свои архитектурные достопримечательности. Да и до сих пор не очень хорошо умеют - в отличие от соседей-армян, которые обладают редкостным таланом хвастаться на весь мир любыми пустяками. Впрочем, во времена Российской империи азербайджанцам не очень-то бы и дали пропагандировать свою культуру...

Надо отметить, что Шамкирский минарет не был единственным в мире минаретом подобной высоты, у него существовали аналоги. Наиболее близок к нему 65-метровый Джамский минарет - сказочная башня в недоступном ущелье, расположенная в 10 км северо-восточнее кишлака Джам в провинции Гор у впадины ручья Джамруд в реку Герируд на северо-западе Афганистана.

.jpg)

Этот старинный грациозный минарет в окружении высоких и неприступных гор словно парит над берегом реки Герируд. Надпись на чудом уцелевшем Джамском минарете гласит, что его возвел в 1194 г. в городе Фирузкух, бывшем в ту пору столицей государства Гуридов до переноса ее в Газни, султан Гияз-ад-Дин из династии гуридов в ознаменование победы над газневидами.

.jpg)

А через 27 лет город, в котором гордо возвышался минарет, был разрушен войсками Чингисхана, и он исчез с лица земли, и даже место, где он находился, было забыто. На целых семь веков судьба прекрасного минарета погрузилась во тьму. Минарет обнаружили только в середине прошлого столетия. Идеальная кирпичная кладка с надписями на голубоватой плитке и причудливым орнаментом покрывает поверхность этой сказочной башни. А на глубине четырех метров ниже уровня земли исследователи обнаружили вход в минарет с двумя винтовыми лестницами.

Это чудо архитектурной мысли стоит вот уже почти восемь веков. За все это время он лишь незначительно накренился. В 1961-1969 гг. итальянский архитектор Андреа Бруно обследовал минарет и предложил план по его укреплению, т.к. памятнику грозило обрушение. Местными жителями были проведены работы по укреплению берега и построен деревянный мост через Герируд, разрушенный во время боевых действий. Таким образом были вскрыты руины дворца, укреплений и кладбища. Но сохранности минарета по-прежнему угрожают наводнения, подмывающие его основание, землетрясения и незаконные раскопки искателей ценностей.

.jpg)

Джамский минарет, второй по высоте исторический минарет из обожженного кирпича, послужил примером для возведения Кутб-Минара в Дели, который ныне является самым высоким в мире кирпичным минаретом. Его в 1193 г. велел заложить Кутб-уд-дин Айбек, который был первым исповедующим ислам правителем Индии. Но его строительство затянулось и закончилось только в 1368 г., и теперь он представляет собой башню невероятной красоты, которая возносится к небу на высоту 72,5 м.

.jpg)

Еще одним кирпичным минаретом является минарет Калян в Бухаре. Надписи на нем сообщают о том, что его в 1127 г. по велению тюркского правителя Бухары Арслан хана построил зодчий усто Бако. Этот минарет - круглоствольная кирпичная башня, сужающаяся кверху. Ее диаметр внизу - 9 м, вверху - 6 м, а высота - 45,6 м.

.jpg)

На фоне Джамского минарета и минарета Кутб-Минар Шамкирский минарет хоть и не самый высокий, но, по крайней мере, один из самых высоких кирпичных минаретов в мире. А значит, и он был возведен одним из крупных мусульманских правителей того времени. К сожалению, т.к. мы не знаем времени возведения минарета, то и имени его "заказчика" не знаем тоже. Учитывая, что в то время Шамкиром, в основном, владели Шаддадиды и Атабеки, можно полагать, что минарет построил кто-то из них.

С Шамкирским минаретом сопоставляют еще один - Татартупский, построенный в Северной Осетии. Их роднит материал (оба кирпичные), некоторые характерные черты внешнего облика (пропорции ствола, своеобразный постамент, строение ствола и т.д.). Но эти черты свойственны многим типам минаретов. Вместе с тем Татартупский минарет по высоте сильно уступает Шамкирскому.

.jpg)

К тому же и по времени они относятся к разным периодам: Шамкирский - к домонгольскому, Татартупский - к монгольскому. По этим и ряду других признаков он ближе к ширванским минаретам. Вот как описывается Татартупский минарет: "Это уникальное архитектурное сооружение хотя бы потому, что других построек эпохи Золотой Орды на Северном Кавказе не сохранилось - все они разрушены до основания...

Высота минарета 21 м, но первоначально она была больше, ибо верхняя часть обрушилась. Основание сложено из больших каменных блоков, чередующихся с лентами кирпича, а ствол только из кирпича на толстом слое известкового раствора. О прочности кладки говорить не приходится - она проверена временем. Внутри ствола вьется крутая винтовая лестница.

.jpg)

Ствол минарета расчленен двойным сталактитовым поясом, имевшим как орнаментальное, так и конструктивное назначение. Он поддерживал кольцевой балкончик шерефе, на который выходил муэдзин, возвещая о наступлении часа молитвы. Сейчас от шерефе, расположенного на высоте 15,5 м, сохранился только узкий выступ вокруг ствола, да вход".

Татартупский минарет в 1981 г., к глубочайшему сожалению, разрушился - после вопиющего несоблюдения технических норм при реставрации и выпрямлению и наплевательского отношения к мнениям узбекских специалистов, предостерегавших полностью обнажать фундамент при восстановительных работах. Но Татартупский минарет советские власти хотя бы попытались спасти - в отличие от царских властей, которые чихать хотели на крен какой-то туземной культовой постройки в далеком и никому не нужном Шамкире.

.jpg)

Что касается Ширванских минаретов, к типу которых относился Татартупский, то их кратко и ясно охарактеризовал Леонид Бретаницкий: "Распространенный в строительстве Ширвана тип минаретов представляет собой слегка сужающуюся вверху цилиндрическую башню, сложенную из тщательно тесаного камня. В стволе ее вьется винтовая лестница с высокими ступенями. Завершение минарета составляет значительно выступающий шерефе - балкончик для муэдзина, поддержанный более или менее развитым поясом сталактитов.

Балкон обычно огражден невысоким каменным парапетом, украшенным резным орнаментом, преимущественно геометрическим. Над балконом возвышается небольшая покрытая куполком камера со скромным проемом. Поверхность куполка обработана рубчатыми дольками".

К данному сопоставлению можно сделать лишь одну поправку: судя по тому, что шерефе Татартупского минарета, как и других ширванских минаретов, находился на высоте 15,5 м, данный минарет изначально был ниже. Только после обрушения верхней части шерефе восстанавливать не стали, а удлинив его, построили новый балкон для муэдзина на самом верху ("крыше") минарета.

Ученые полагают, что минарет построили азербайджанские зодчие, пригнанные сюда золотоордынцами во время одного из их набегов. Историк же Сейран Велиев считал, что, скорее всего, в XIV в. этих зодчих пригласил кто-то из местных правителей, кому по душе больше пришлись минареты Ширвана, а не Шамкира.

Шамкирский минарет (столп) был одним из лучших строений средневекового Азербайджана, чья архитектура восходит к Востоку. Возможно, именно он послужил основой для возведения ширванских минаретов. Этот уникальный для Азербайджана памятник, своего рода восьмое чудо если не света, то страны, достоин того, чтобы о нем знали, изучали, разгадывали его загадки.

.jpg)

В 2007 г. председатель Общественной Организации "Развитие регионов" Сеймур Кулиев заявил, что Шамкирский минарет буду восстанавливать: "Создание нового Шамкирского минарета по старому образцу будет проведено при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджанской республики, Исполнительной власти района и ОО "Развитие регионов". Проект восстановления, по словам С.Кулиева, разработан на основе исторических документов, найденных в 70-х гг. ХХ в. на развалинах Шамкирской крепости.

Прошло одиннадцать лет...

Использованы материалы Сейрана Велиева, Леонида Бретаницкого, МикаилаУсейнова, Василия Потто, Н.Флоровского и др.