«Мой добрый папа»… Мой добрый Баку

«Мой добрый папа»… Один из самых светлых, щемящих, добрых и трогательных советских фильмов для детей. Впрочем, и для взрослых тоже. Просто повествование ведется от лица семилетнего мальчика Пети, который рассказывает о беззаботном детстве в Баку, о младшем брате, об их дружной семье и об отце, интеллигентном и мягком человеке, композиторе и дирижере, который ушел на фронт в первые же дни войны… Не было ни одного зрителя, который не заплакал бы на финальных словах главного героя: «А мой папа, мой добрый папа… он никогда не вернется…»

9 Aprel 2018 13:43 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны Булановой"Мой добрый папа"... Один из самых светлых, щемящих, добрых и трогательных советских фильмов для детей. Впрочем, и для взрослых тоже. Просто повествование ведется от лица семилетнего мальчика Пети, который рассказывает о беззаботном детстве в Баку, о младшем брате, об их дружной семье и об отце, интеллигентном и мягком человеке, композиторе и дирижере, который ушел на фронт в первые же дни войны... Не было ни одного зрителя, который не заплакал бы на финальных словах главного героя: "А мой папа, мой добрый папа... он никогда не вернется..."

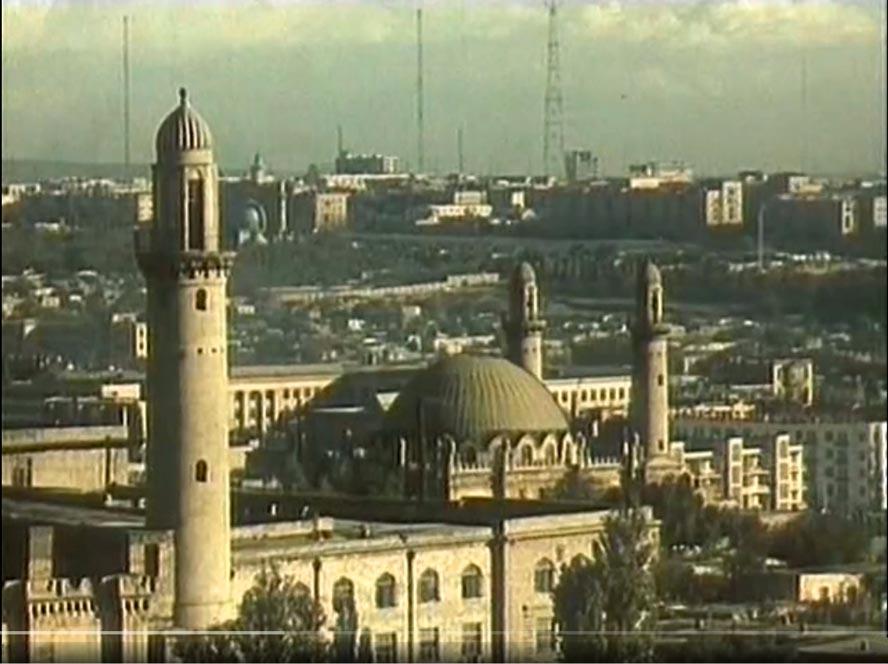

Фильм снят на студии "Ленфильм", но это тот редкий случай, когда картина не азербайджанской киностудии вся, целиком и полностью, снималась в Баку. Премьера фильма состоялась 10 мая 1970 г. в столице Азербайджана на открытии кинотеатра "Севиндж".

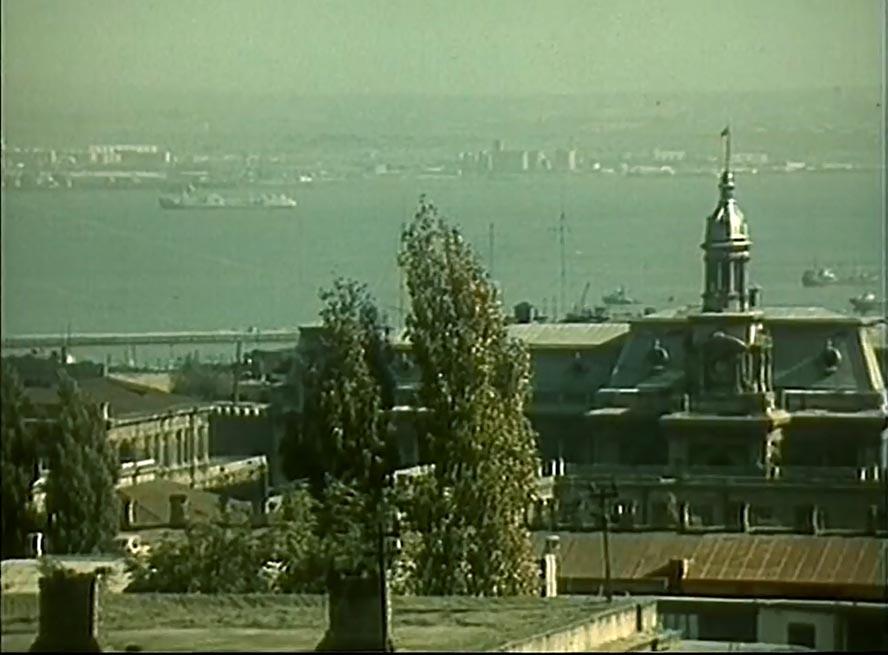

По мнению многих бакинцев, "Мой добрый папа" - один из лучших неазербайджанских фильмов, когда-либо снятых в Баку. "Это наш город. Наш город самый красивый. Хотя я не был в других городах. В нашем городе есть все: и море, и горы, и целый лес вышек. И бульвар!"

Такими словами начинается фильм. А с каким придыханием было сказано - "И бульвар!"...

Такое ощущение, что эти слова сказаны не только главным героем, бакинским мальчишкой, но и режиссером Игорем Усовым. Только очень любя Баку, можно было показать этот город так, как сделали это авторы фильма. При условии, что фильм-то не про Баку. Панорамные кадры, которыми начинается и заканчивается фильм, практически стоп-кадры тоже в начале и в конце: на секунду, а то и две, буквально подарок для тех, кто хочет сделать себе на память скрин-шоты города - такого, каким он был в 1969 г.

Чистого, светлого, гармоничного, цельного, не изуродованного чужеродными небоскребами, не потерявшего еще множества своих уютных домов... В том Баку еще можно было снять панораму с Южно-Советской площади, и в кадр не лезли уродливые высотки, не загораживали вид на море и на город...

Так что, наверное, нельзя сказать, что фильм не про Баку. Город - такое же действующее лицо, как и все остальные. Мой добрый Баку...

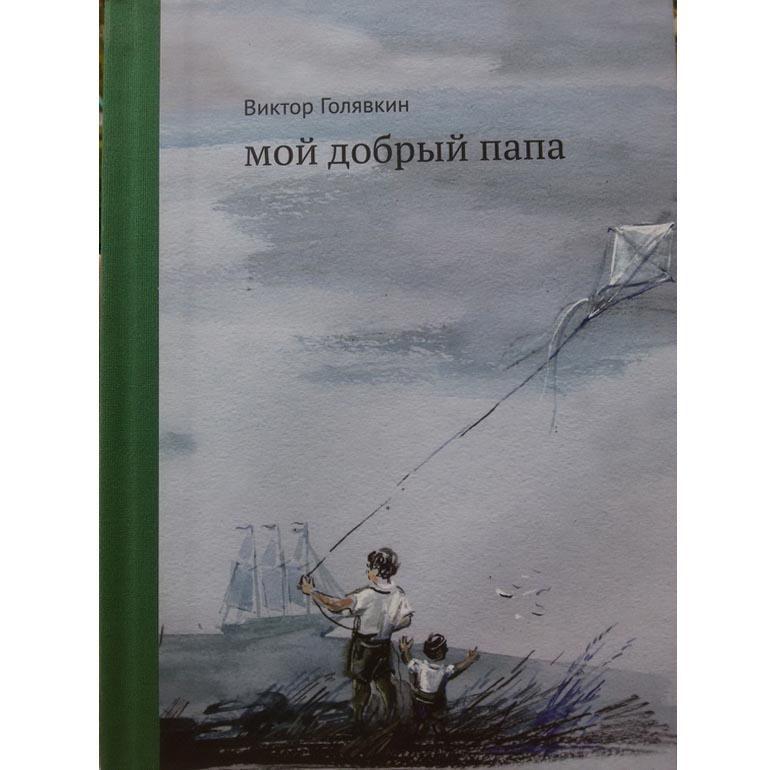

Впрочем, если узнать побольше о создателях фильма, то станет понятно, откуда такая любовь к Баку, которая сквозит в каждом кадре: автор сценария и автор повести, по которой написан сценарий, - писатель и художник Виктор Голявкин.

Он родился в Баку, учился в Художественном училище им. А.Азимзаде. К нему часто приходили Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов. И лестничная клетка дома вся была украшена работами этих художников.

Детство главного героя фильма Пети очень похоже на детство самого писателя. Его отец был преподавателем музыки, музыке учили всех троих братьев. А когда началась война, отец Виктора, которому было 12 лет, в первые же дни ушел на фронт. И наверняка был таким же добрым, как папа из фильма. Потому что только очень доброго папу можно было любить так, чтобы написать такую щемящую и ностальгическую повесть.

Недаром фильм предваряет надпись:

Любопытно, что Голявкин, описывая в повести семью друзей главного героя - Фатьму и ее четверых сыновей - Расима, Рамиса, Рафиса и Раиса, "списал" их с семьи своего соседа Рзы Мамедовича Исмайлова. Один из этих сыновей, Расим Исмайлов, стал любимым бакинским режиссером, автором не менее любимого фильма "Асиф, Васиф и Агасиф".

Из дневника Расима Исмайлова: "Жили мы на Лермонтовской улице, 21. У нас был сосед Виктор Голявкин, впоследствии он стал известным советским писателем. Так вот, он написал замечательную повесть "Мой добрый папа", где наша семья: папа, мама, и все мы, братья, были в числе основных персонажей. Он даже имена наши сохранил... По этой книге была снята очень добрая картина. В главных ролях Демьяненко и Гурченко. А нашу маму сыграла Амина Юсиф кызы".

Наверное, только в Баку, в Азербайджане можно было написать подобную повесть об отце, а затем там же снять по ней фильм. Потому что только в Баку ребенок чуть что кричит "Папа!", а не "Мама!", как в России. Сразу вспоминается принцесса из "Обыкновенного чуда": "Папа!!!" В Азербайджане папы из семьи не уходят. Разве что на фронт...

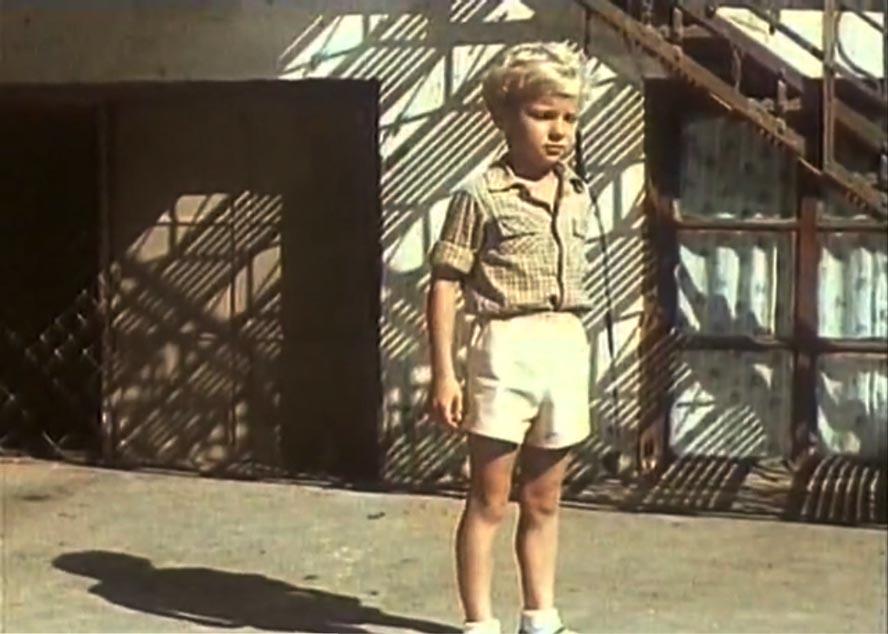

Съемки проходили летом и осенью 1969 г. В главной роли снимался Константин Корнаков, имевший за плечами, несмотря на свой возраст (как раз во время съемок, 30 сентября, ему исполнилось девять лет), уже несколько фильмов: "Зимнее утро", "Удар, еще удар"!", "Хроника пикирующего бомбардировщика" и др.

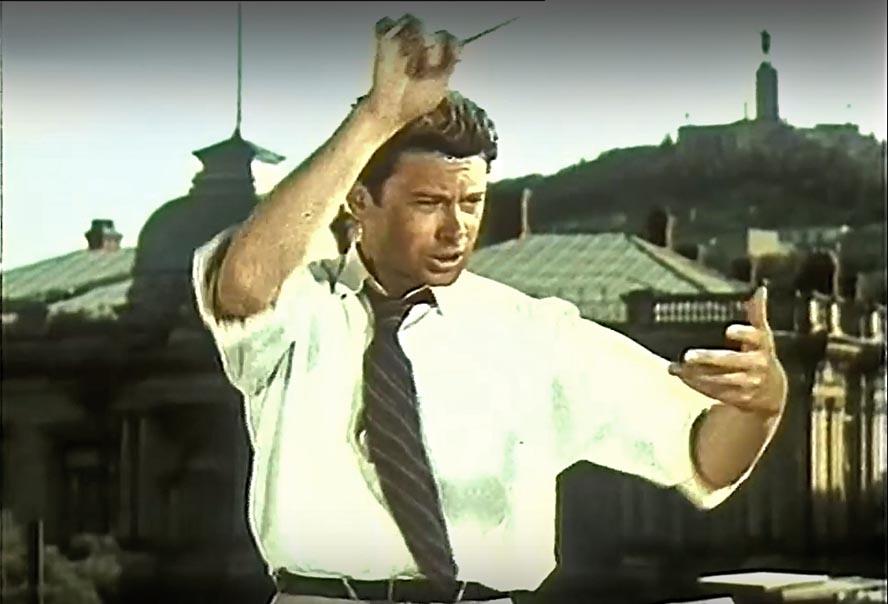

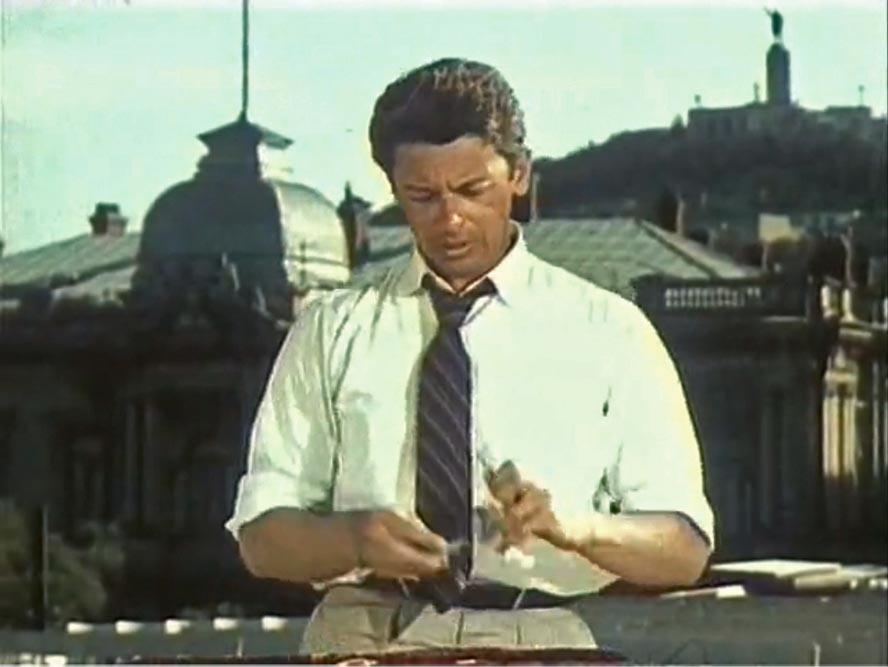

Его доброго папу играл Александр Демьяненко, замечательный актер, невероятно талантливый и многоплановый, но которому Леонид Гайдай сослужил плохую службу, пригласив на роль Шурика в "Операции Ы" и "Кавказской пленнице". Да, Демьяненко узнала вся страна, но штамп нелепого смешного недотепы остался с ним на всю жизнь.

Хотя, конечно, истинные ценители и знатоки хорошего кино знают его роли и в "Карьере Димы Горина", и в "Каине XVIII", сыгранные до злополучного Шурика, и великолепные работы по озвучиванию в советских и зарубежных картинах. А в одной из киноэнциклопедий есть даже подборка других ролей Демьяненко под весьма примечательным названием "Он вам не Шурик!", призванная разбить устоявшиеся стереотипы.

К счастью, режиссер Игорь Усов увидел за этим стереотипом богатейшие возможности Демьяненко как актера, его внутреннюю и внешнюю интеллигентность, и тому удалось сыграть замечательную роль. Возможно, одну из лучших в своей творческой биографии. К.Корнаков впоследствии вспоминал, как ему работалось на площадке с этим актером: "На съемках с Демьяненко было спокойно и легко. Ну, папа и папа. Ночная сцена на арбе вообще снялась с одного дубля". А сцена эта - одна из тяжелейших в психологическом плане: папа и сын возвращаются ночью с дачи, а утром доброму папе уходить на фронт...

По-другому было с Гурченко, исполнительницей роли мамы. "У меня не было ощущения, что она моя мама, - делился позже своими ощущениями Корнаков. - Ее я стеснялся: красивая женщина с великолепной фигурой, хорошо пела, но, в общем, какая-то отстраненная. И в сценах с ней - это я теперь вижу - есть у меня некоторая зажатость. Как мне рассказывали потом, ее режиссер фильма Игорь Усов как раз тогда "вытащил" на экран после периода забвения (после "Карнавальной ночи" - О.Б.)".

"Гурченко в Баку вела себя достаточно обособленно, во всяком случае с нами, детьми, - вспоминал Корнаков, - даже жила в другой гостинице: мы все в "Азербайджане" ("Азербайджаном" тогда называлась нынешняя "Hyatt Regency" на Бакиханова - О.Б.), она - в "Интуристе". Вообще, Баку, где три месяца шли съемки, - это что-то... Как нас встречали бакинцы, развозили-возили, селили-переселяли, показывали-рассказывали, какой там шашлык-машлык, фрукты, зелень, - любили, одним словом!" Такое же впечатление от Баку осталось у всей съемочной группы. Игорь Усов затем часто приезжал в Баку в отпуск, подружился со многими бакинцами.

Пока шли съемки, взрослые работали, в свободное время отдыхали. А Корнаков должен быть еще и учиться: "На беду киногруппы, в Питере я учился во "французской" школе. Это значит - особая программа, а съемочная группа ведь отвечает за то, чтобы со съемок я не вернулся полным оболтусом. Впрочем, забегая вперед, скажу, что двоек по французскому я все равно нахватал... А в Баку с французскими преподавателями целая проблема, но мне нашли-таки учительницу, аж из университета".

Режиссер Игорь Усов хохмил, копируя кавказский акцент: "Ты пойдешь учиться в лючший бакинский школа номер раз". Корнаков потом так и говорил: "Я учился в Баку в школе номер раз".

А еще в Баку он учился музыке - герой-то растет в музыкальной семье, а в финале играет на пианино, а он к этому пианино раньше никогда в жизни не подходил. Хорошего учителя музыки тоже нашли - в Баку это не проблема.

Эпизоды фильма снимали в Ичери-Шехер, на Советской, на знаменитой лестнице "Сорок ступенек", которая спускалась от Советской к Буйнакской, на Приморском бульваре, у вокзала, на улице Чкалова (ныне Ниязи), у памятника 26 бакинским комиссарам, у фонтана Бахрам Гур, в неповторимых бакинских двориках, в Бузовнах (дача главного героя), Сураханах, по дороге к нефтепромыслам, в Баладжарах... Сложно даже перечислить все места, где шли съемки.

Любопытно, кстати, что Баку как таковой в фильме не называется, а вот станция Баладжары, где формировались воинские эшелоны во время войны, два раза названа четко.

В кадр, конечно, то и дело попадали дома или другие объекты, которых просто не могло быть в июне 1941 г. Например, Дом ученых на Набережной

Фуникулер и кафе "Чинар",

памятник Низами

строящиеся гостиницы "Москва" и "Азербайджан"

вечный огонь у мемориала комиссарам и др.

.jpg)

Но даже это не портит впечатления от фильма. Тем более что советские зрители (не бакинцы) все равно не знали, когда что построено, и не замечали анахронизмов. Они смотрели фильм и восхищались. И до сих пор восхищаются. И пишут отзывы. Один из самых емких такой: "Так просто. И так глубоко".

.jpg)

.jpg)

В этом неазербайджанском фильме снялось много азербайджанских актеров разного возраста: Алиага Агаев, Тарлан Фарзалиев, Гамаль Гвардеев, Гаррий Мамедов, Эльдар Азимов, Надир Аскеров, Амина Юсиф гызы, Талят Рахманов (роль военного на бульваре и в Баладжарах), Аббас Рзаев, Олег Юсуфов, Артур Асланов, Самир Мусаев, Р.Азимов, а также ученики 2-Б класса школы №1 и 4-А класса школы №60 города Баку. Консультантом был известнейший художник Таир Салахов.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

А еще в фильме есть музыка - проникновенная, заставляющая улыбаться и плакать музыка Андрея Петрова, успевшего к тому времени поработать с бакинским материалом - в фильме "Человек-амфибия". В фильме звучит трагическая тема "Баллада" и песня "Солнце смеется" (Солнце смеется, пляшет тень. Утром проснется новый день. В утро поверит любой чудак, людям без солнца нельзя никак. К солнцу дороги без сказки нет, разве не в этом секрет?) на стихи Я.Голякова в исполнении Т.Калинченко. Песня эта у огромного количества бакинцев ассоциируется исключительно с их родным городом. Слишком уж она бакинская... Солнечная.

Эту песню потом с огромным успехом исполняла Людмила Сенчина, песня звучала по радио и в концертах, а 90 процентов населения Советского Союза даже не догадывались, из какого она фильма и какой город в нем показан с такой любовью.

А вообще фильму как-то не повезло. Ни на какие награды его не номинировали, на фестивали его не посылали, в кинотеатрах практически не крутили, по телевидению за все годы показали считанное количество раз. А ведь это один из самых сильных антивоенных фильмов! В нем не показана война, из всего оружия - один только танк.

Но вот в этом кадре - вся боль женщин и детей, проводивших на фронт мужа и отца...

Об этом фильме даже не все бакинцы знали. И пишут о нем до обидного мало. Точнее, вообще ничего не пишут...

Почему - непонятно. Неужели все дело было в том, что в фильме слишком много места отведено Баку? А в советское время не принято было по определенным причинам пропагандировать этот город. В наши дни среди тех, кто интересуется историей города, в том числе кинематографической, ходят слухи, что фильм порезан: уж больно у него нестандартная продолжительность - 66 минут. Но информацию об этом найти нереально.

Можно найти только фильм. В плохом качестве, но и за это спасибо. Можно посмотреть прекрасный фильм, можно посмотреть на ТОТ Баку... Он, как и добрый папа, никогда уже не вернется...