Стиляги в СССР: начало и конец

19 Aprel 2018 17:45 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойВсе, кто изучает советскую моду как отдельное направление в моде, сходятся во мнении, что эта мода не была бы такой любопытной и захватывающей, если бы не было такого, не побоюсь этого слова, культурного течения, как стиляги. Стиляги - это целое явление, целый культурный пласт, достойный пристального изучения. Сейчас это слово редко употребляется, но старшее поколение его прекрасно помнит. Этому течению было посвящено много исследований, произведений искусства, критики и насмешек. Одним из самых, пожалуй, ярких фильмов, посвященных этому направлению, является фильм "Стиляги", увидевший свет совсем недавно. В нем показывается не только одежда того периода, но и направление мыслей, мировоззрение достаточно большой прослойки молодежи. Так что же такое стиляги и как они появились? Чтобы понять это течение и историю его возникновения, нужно вспомнить, что же творилось с модой в СССР в конце 40-х годов.

После окончания Великой Отечественной войны в страну Советов хлынул поток информации о западной моде и западном образе жизни. Это был довольно краткий период в истории, когда братание с союзниками и вообще с иностранцами дало возможность советским людям глотнуть чуточку свободы и получить информацию из стран с более развитой индустрией моды.

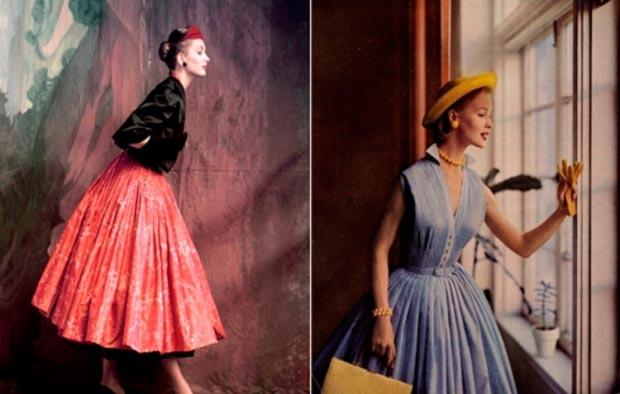

Тогда, начиная с 1947 года, по всей Европе победно шествовал Новый стиль - Нью Лук, стиль изящных, красивых женщин в сложных и вычурных нарядах; этот стиль закономерно пришел на смену унылому минимализму войны. Женщины от него устали, им захотелось чего-то красивого и женственного. Кристиан Диор, "отец" этого стиля, быстренько уловил эти желания, и вот уже женщины стали похожи на прекрасные цветы или бабочки. До Советского Союза тоже доходили какие-то отголоски этого стиля, ведь каким бы тяжелым ни был "железный занавес", лазейки все равно отыщутся. Но во всем своем великолепии до СССР Нью Лук дошел с большим опозданием. Лишь после смерти Сталина, во время хрущевской "оттепели" российские женщины смогли по достоинству оценить всю прелесть одежды этого стиля и стали с упоением ее носить - тогда, когда на всей планете Нью Лук практически исчез.

Но пока еще Сталин жив, на дворе - конец 40-х годов, и советское правительство, допустившее сразу после войны в страну огромное количество "примет" западной жизни в виде трофеев, кинофильмов и журналов, а также устных рассказов о западной жизни, быстренько одумалось и стало "завинчивать гайки". Эти "гайки" заворачивались все сильнее, и рассчитывать на быстрое распространение Нью Лук в СССР не приходилось. Здесь еще донашивали трофейные наряды, бывшее жутко популярными...

А тем временем настроение в обществе менялось день ото дня. Оно и неудивительно: в умах царствовали эйфория от победы в самой ужасной войне, предчувствие новой, прекрасной жизни, которая непременно будет более счастливой, и, наконец, вновь обретенное женщинами желание нравиться. Желание это усугублялось весьма ограниченным количеством мужчин, на которых и распространялись все ухищрения. Все эти приметы времени, при этом вовсе не специфически советские, а абсолютно вневременные и внепространственные, можно сказать, космополитические, идеально соответствовали новому стилю. Стилю гипертрофированно женственному, кокетливому на грани фола, черпавшему свои идеи в прекрасном прошлом, в том прошлом, в котором женщины не заботились об удобстве, практичности, дешевизне, а лишь о совершенной красоте.

Однако этот стиль в чистом виде в Советском Союзе не мог распространиться немедленно. Даже для адаптированного к советским реалиям варианта потребовались время и смерть Великого Кормчего. Но, несмотря на все сложности, модная жизнь после войны все же била ключом - по советским меркам, конечно. В 1948 г. возродился "Журнал мод" в Москве, а в 1949-м открылся Общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

Вслед за Москвой стали открываться или возрождаться дома моделей по всей стране. Именно они исполняли роль законодателей моды, а не западные журналы. Конечно, работавшие в Домах моды модельеры опирались - по возможности - на западные образцы, но это было крайне затруднительно, потому что даже журналы находились в так называемых спецхранах крупнейших российских библиотек. Например, чего стоит такой факт: Ленинградская публичная библиотека вплоть до 80-х годов разрешала доступ к журналу "Vogue" исключительно по специальному письму! Копирование с западных журналов строжайше запрещалось. Позволялось взаимодействовать только с модными журналами стран социализма - Болгарии, Польши, ГДР, которые, в свою очередь, ограниченно перепечатывали западные модели. Таким образом, мировые модные тенденции все-таки проникали в СССР, но происходило это с безнадежным отставанием и весьма опосредовано.

Поэтому-то простая советская женщина в конце 40-х - начале 50-х выглядела практически так же, как и в начале 40-х, т.е., говоря простыми словами, старомодно. Подплечники, вышедшие из моды на Западе в 1947-м, в СССР не снимали до 1959 года. Черты сексапильности, которыми образ западной женщины блистал все 50-е годы, в образе советской женщины начинают проступать очень медленно и понемногу. Так, в 1953 году в СССР отменяют запрет на декольте (а такой запрет существовал! На официальном уровне!), и Всесоюзный дом моделей одежды выпускает коллекцию платьев с вырезом. Возникает практика показов моделей в клубах и домах культуры. (Этот момент очень здорово нашел свое отражение в фильме "Девушка без адреса". Помните, там героиня устраивается работать манекенщицей и стесняется своего весьма скромного - на наш современный взгляд - декольте).

В моделях Домов мод приветствовались дешевизна тканей, незамысловатость и ограниченное число деталей кроя, рентабельность в производства и удобство в эксплуатации. Во всем необходимо было строго придерживаться ГОСТов.

Сложно было вести грамотную политику и в области журналов мод (со стороны издателей), потому что над модниками и модницами смеялись, быть модными не поощрялось. Общественным мнением культивировался образ женщины-труженицы, которой чужды "тряпичные" интересы буржуазных бездельниц. Характерной приметой того времени были создававшиеся всеми домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции - одежда для доярок, птичниц, штукатуров, ткачих и т.д. В домах моды огромное количество времени отводилось таким специальным "рабочим показам". С ними даже выезжали на производства.

Впрочем, стиль Нью Лук плохо приживался на советской почве не только из-за своей сексуальности и привлекательности. Он был неприемлем и для советской промышленности - с точки зрения затрат, ведь на одну юбку уходили десятки метров ткани! Как в советское время обычная советская гражданка могла себе позволить такое? Да даже если и были деньги, не было ткани!

Этим тут же воспользовались противники стиля. Вот какое письмо от тружениц с огромным количеством подписей под названием "Дадим отпор западным модам!" опубликовал журнал "Советская женщина": "Мы хотим быть одетыми красиво, по-нашему. Неужели советские художники-моделисты не в состоянии создать нам стиль костюма, удобный, красивый и полностью соответствующий культуре нашего социалистического общества? Не надо забывать, что у нас нет "дам из общества", советские женщины должны быть красиво и удобно одеты везде - на работе, в театре, в гостях и на улице. Пусть любуются нашими костюмами и подражают нам женщины других стран".

Вслед за этим подобные "письма" и публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине копировать западные образцы. Письмо же, напечатанное в "Советской женщине", поддержали председатель ЦК профсоюза работников трикотажной и швейной промышленности М.Каганович и многие другие женщины (настоящие, не подставные, потому что советская идеология так прочно въелась в умы, что до сих пор у многих ученых возникают сомнения в ее естественном происхождении: мол, не было ли применено психотропное оружие?).

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужеподобному облику женщины - боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность.

После долгих лет материальных тягот и дефицита товаров с большим неодобрением воспринимался и колоссальный расход ткани, требовавшийся на изготовление многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что Нью Лук требовал от женщин поменять весь свой гардероб - обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.п., сменить прическу и обеспечить тонкую талию. Иными словами - заняться собой. Это в Советском Союзе было невозможно и означало повернуться лицом к "тлетворному" Западу.

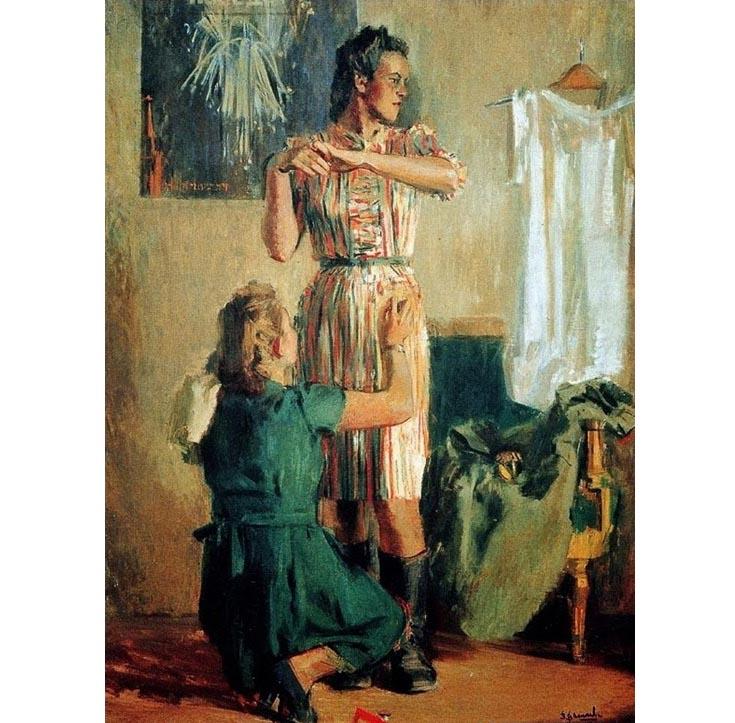

К этому времени краткий период "братания" с союзниками быстро закончился, и наступило время "холодной войны". Всех иностранцев из СССР выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Советская женщина должна выглядеть так:

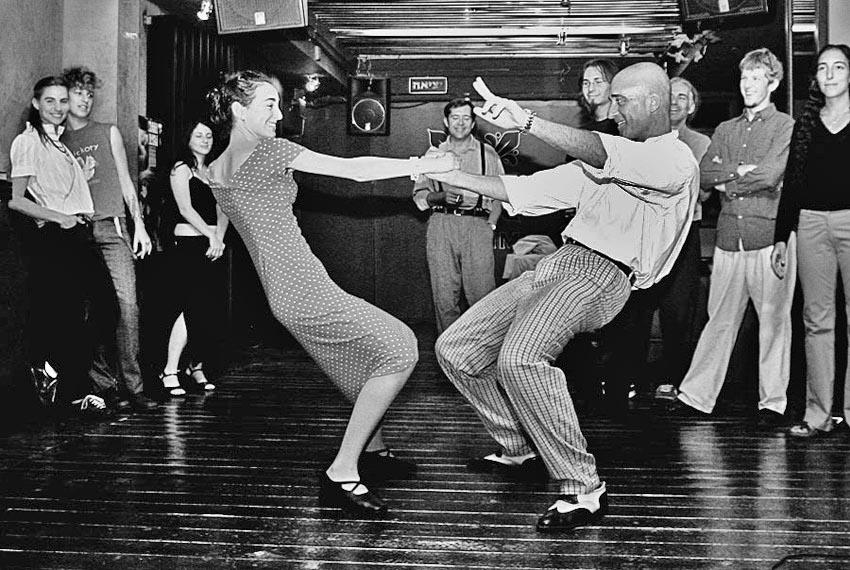

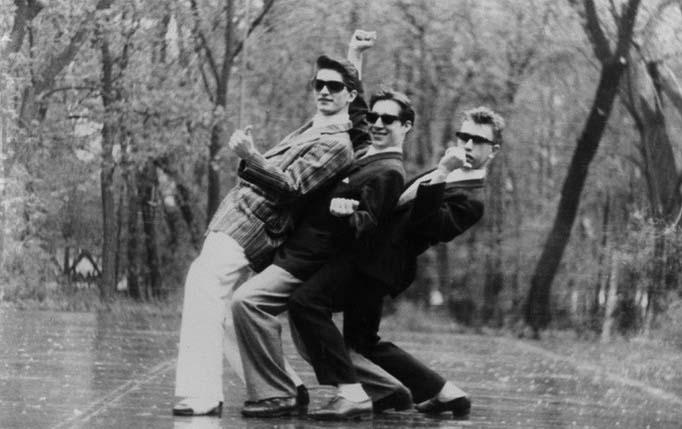

Однако было уже поздно. Западное влияние просачивалось капля за каплей и будоражило умы. Самым сильным поклонниками западной моды стали так называемые стиляги. Стилягами в обществе и в прессе называли молодых людей, подражающих западной моде. Однако сами стиляги так себя не называли, т.е. это не самоназвание. Сами себя эти молодые люди не называли никак или называли "штатниками", т.е. горячими поклонниками Соединенных Штатов. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги.

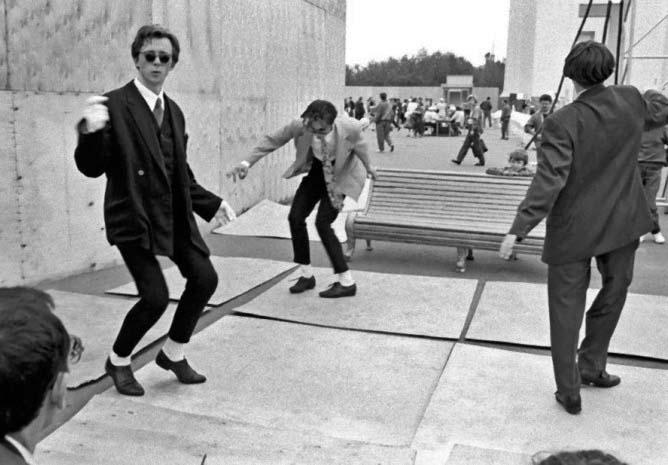

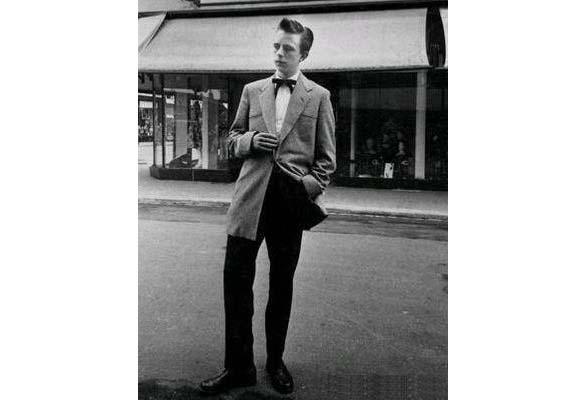

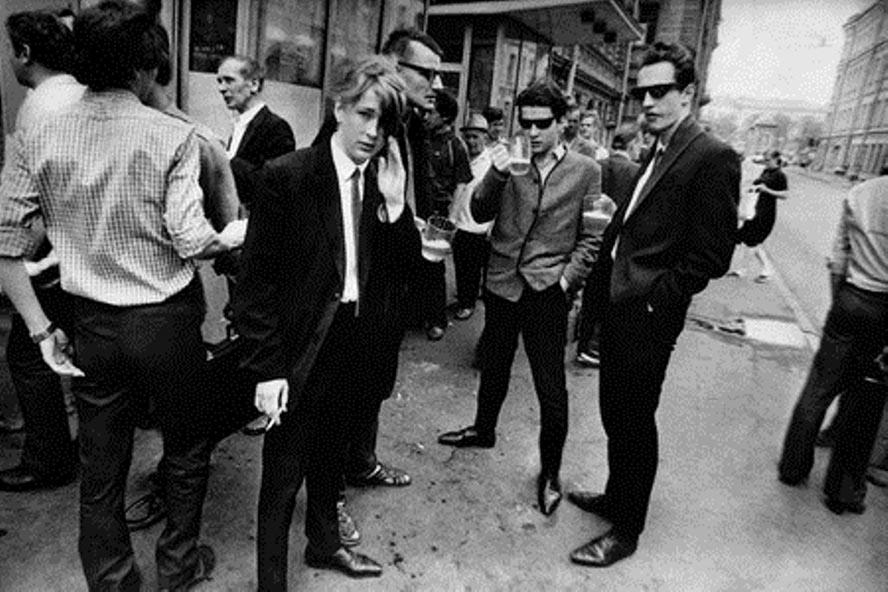

Стиляги откровенно протестовали против советской серой моды, навязываемой линией партии. Они носили брюки-"дудочки", пиджаки с немыслимыми разрезами, невероятные прически...

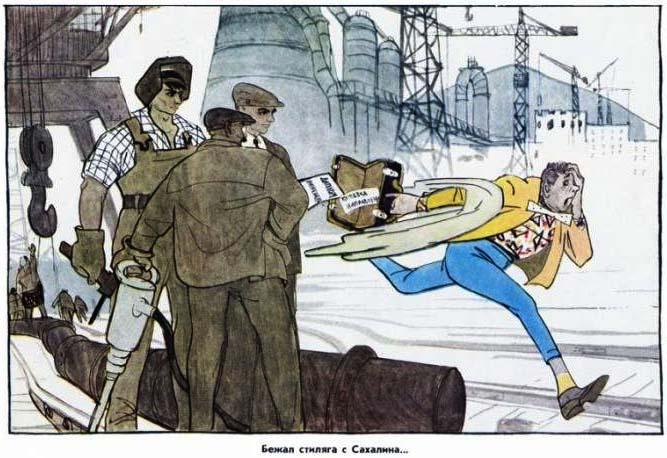

"Истинно" советский народ называл их "мусором" и "плесенью". Их выгоняли из институтов и с работы за ношение американских штанов и "неправильные" танцы. Им кричали в лицо, что они враги советской власти наравне с вредителями и ворами. Над ними издевались, на улицах на них показывали пальцами и откровенно хохотали.

А они не были против советской власти, в принципе, им вообще было наплевать на власть, они просто хотели жить так, как им нравится. Более того, их аполитичность возводилась в культ, они бравировали определенным цинизмом в суждениях, индифферентно, а то и отрицательно относились к общепринятым нормам советской морали, их эталоном был западный образ жизни, но опять же не его социальная основа, а чисто визуальная и поведенческая. Да, это было субкультурой, одной, кстати, из первых субкультур ХХ века (и не самой страшной, между прочим). Эта субкультура являлась своеобразным стихийным протестом против навязываемых стереотипов поведения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле жизни.

Официальные исследователи субкультуры стиляг считают, что основной причиной ее появления явилась некая психологическая защита определенной части молодежи от нищеты и разрухи послевоенных лет. Несоответствие убогой реальности с красочностью трофейных фильмов вызывало у молодых людей состояние дискомфорта. Да, трофейное кино, безусловно, повлияло на мировоззрение этой части молодежи. Такие фильмы, как "Серенада Солнечной Долины", "Девушка моей мечты", "Джордж из Динки-джаза", "Тарзан", ленты с участием Дины Дурбин не могли оставить равнодушными практически никого. Но не все же становились стилягами! Видимо, дело не только в фильмах. Видимо, надо учитывать и поток трофейных вещей, украшений, модных журналов, одежды и обуви, привезенных солдатами-освободителями. Эти, вышедшие из моды, предметы и стали основой для создания гардероба первых стиляг.

Помимо одежды, сразу после войны в СССР стали привозить и зарубежные пластинки с джазовыми композициями. Проникали через "железный занавес" и неизвестные доселе танцы. Например, танец "буги-вуги" впервые был увиден советскими солдатами во время встречи на Эльбе с американскими солдатами. Этот зрелище не могло не запомниться!

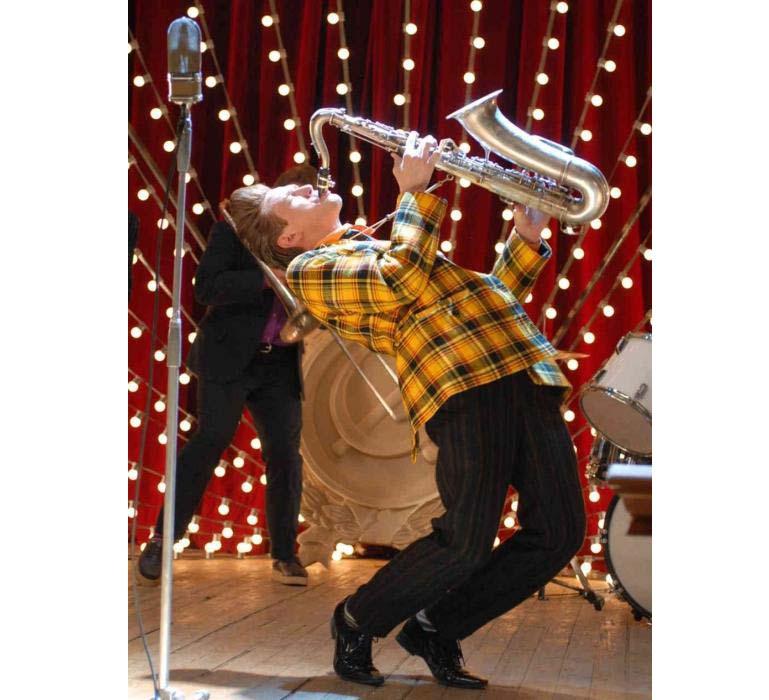

Что касается термина - "стиляги" - то сейчас довольно сложно установить, когда он появился, однако существует мнение, что он пришел из языка джазистов. "Стилять" у исполнителей джаза означало играть в чужом стиле, кого-то копировать, отсюда презрительное выражение "стилягу дует" - это о саксофонисте, который играет в чужой манере. И, соответственно, понятие переносится на самого исполнителя - "стилягу". Саксофон, кстати, в СССР считался более чем буржуазным инструментом и был практически запрещен. Советские послушные мальчики должны были играть на кларнете, на гобое, на трубе, но никак не на саксофоне.

В марте 1949 г. в №7 журнала "Крокодил" появился фельетон Д.Г. Беляева "Стиляга" под рубрикой "Типы, уходящие в прошлое". В фельетоне описывался вечер в студенческом клубе, где появляется нелепо разодетый "на иностранный манер", тщеславный, невежественный, глуповатый молодой человек, который гордится своим пестрым нарядом и навыками в области иноземных танцев. И все эти навыки, по словам фельетониста, вызывают смех и брезгливую жалость у остальных студентов. После этого фельетона термин "стиляга" стал постепенно вытеснять самоназвание "штатник", а вскоре и полностью заменил его.

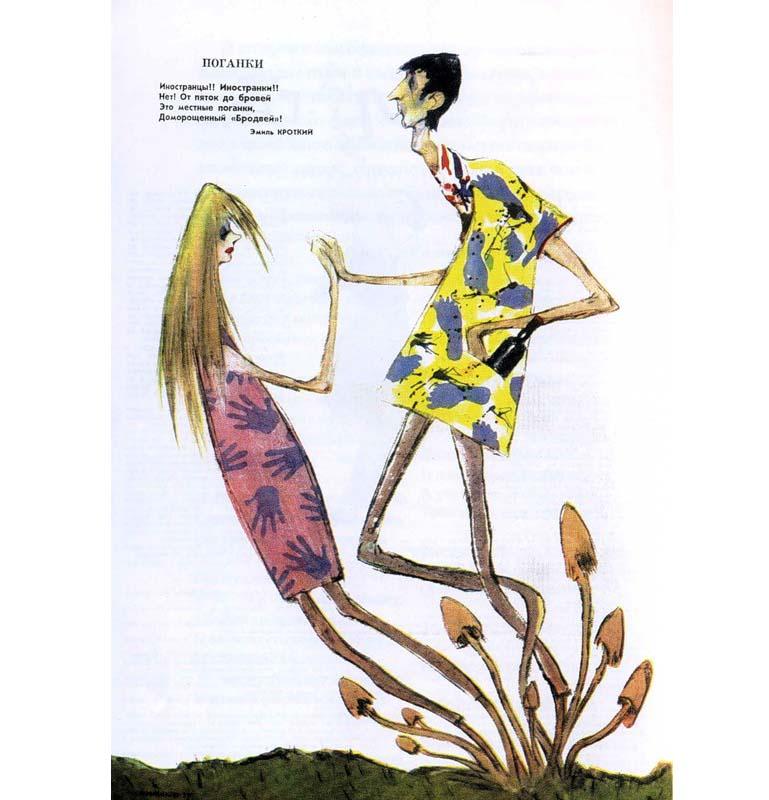

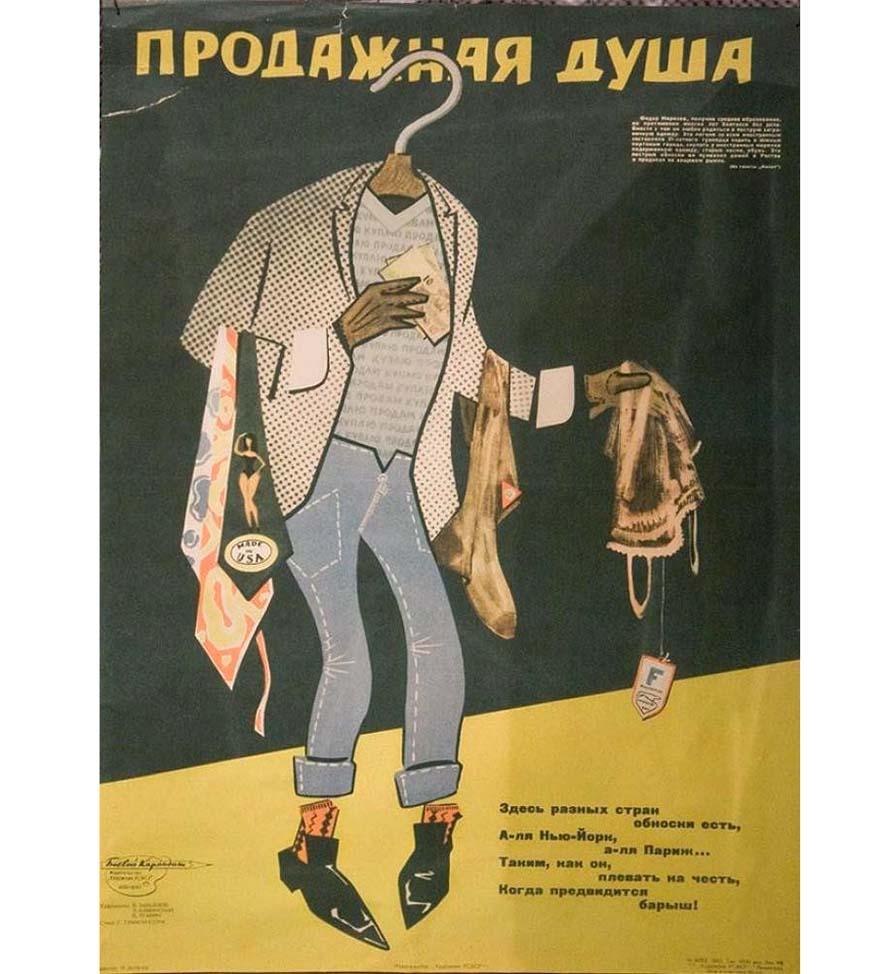

Выходили и другие статьи с не менее характерными названиями: "Под чужую дудку", "Обезьяны среди нас". В прессе была поднята настоящая шумиха, каждое издание считало своим долгом поместить о стилягах фельетон или карикатуру.

Однако нельзя сказать, что одежда и образ жизни стиляг был слепо скопирован с американского образца. В первые годы существования данного феномена - а стиляги, несомненно, феномен - облик этих молодых людей был, скорее, карикатурен: широкие яркие штаны, свободный мешковатый пиджак, шляпа с широкими мягкими полями, немыслимых расцветок носки, галстук цвета "пожар в джунглях". То есть все то, что видели молодые люди на экранах, делалось как бы еще лучше, еще ярче, еще выразительнее, и карикатурность была неизбежной.

Вот как описывает вышеупомянутый Беляев стиляг: "В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки...".

Позднее стиляги отошли от карикатурности, из внешний вид претерпел значительные изменения: появились знаменитые брюки-"дудочки", взбитый кок на голове, элегантный приталенный пиджак с широкими плечами, узкий галстук-"селедочка", завязывающийся на микроскопический узел, зонтик-тросточка. Образ постепенно эволюционировал от эпатажа к элегантности.

Актуальными у стиляг считались свитера "с оленями" - в подражание героям фильмов "Серенада Солнечной Долины" и "Девушка моей мечты". Летом пользовались популярностью яркие рубашки в "гавайском стиле". Для девушки, чтобы прослыть стилягой, было достаточно ярко краситься и носить прическу "венчик мира" - вокруг головы завивали волосы и укладывали в форме венца. Особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бедра.

Весьма примечательной у стиляг была обувь. В их среде приветствовались ботинки на высокой каучуковой подошве, которая называлась "манная каша". Достать такие было практически нереально, поэтому тут же нашлись мастера, которые из обычных ботинок делали стильные шузы, приваривая (или приклеивая) к ним толстую самодельную подошву (читай - платформу).

Но самым главным была, конечно, музыка. Джаз, рок-н-ролл были иконой. Конечно, еще до войны находились молодые люди, ревностно следовавшие моде и предпочитавшие джазовую музыку, но это все было как бы не то и не в тех масштабах. Именно стиляги, появившиеся во второй половине 40-х годов, полностью подпадали под определение "безродных космополитов": в стране шла ожесточенная борьба с "низкопоклонством перед Западом" и космополитизм был страшным обвинением, он соседствовал с антикоммунизмом.

Таким образом стиляги с их повышенным интересом к западноевропейской и американской поп-культуре и попали под активный "обстрел" общественности. Они стали одной из главных мишеней партийно-комсомольских функционеров. Фельетоны, карикатуры и гневные статьи в прессе имели целью не только высмеять и выявить низменную сущность стиляг, но и показать их в качестве потенциальных врагов советской власти: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь". На стиляг была объявлена настоящая охота: их ловили на улицах, разрезали узкие брюки, обрезали волосы (как юношам, так и девушкам)... Эта охота выходила за все цивилизованные рамки. Особенно туго было стилягам в провинциальных городах: там дружинники буквально зверствовали. Очень может быть, что появление дружинников как особой структуры было ответом на столь явные нарушения общепринятого вида советского человека, который ни в коем случае не должен был выделяться из толпы себе подобных.

Однако, как это всегда и бывает, радикальные меры ни к чему не привели - резкое действие всегда вызывает еще более резкое противодействие. В итоге общественность получила совсем не ту реакцию от стиляг, на которую рассчитывало: стиляги замкнулись внутри своих сообществ и вместо простого восхищения западной поп-культурой и равнодушного отношения к советской власти стали относиться к этой самой власти крайне негативно. Большое количество стиляг уехало из страны (уезжали любыми доступными путями), еще большее количество отправилось в места не столь отдаленные. Однако подавляющее большинство, повзрослев и, как говорится, перебесившись, оставило свои юношеские предпочтения.

Очень сильно остудили пыл стиляг люди, которым довелось съездить в Америку и вернуться. Приехав в Америку, они вдруг с удивлением и ужасом обнаружили, что в Америке стиляг нет. Никто там так не одевается и, что самое страшное, никогда и не одевался. Это было потрясением основ. Эта мода была целиком выдумана советской молодежью, "голодной" до красивых стильных вещей. Стиль стиляг (да простят меня за тавтологию) был всего лишь представлением того, какая она, манящая западная и американская жизнь. Это был стиль мечтателей. К сожалению, жизнь всегда разрушает все мечты...

В итоге все тихо сошло "на нет" к началу 60-х. К 80-м стиляг снова вспомнили. "Постаралась" группа "Браво", вернувшись в своих песнях к идеальному образу той эпохи рубежа 40-х и 50-х. Желтые ботинки и стильный галстук мой снова вернулись в костюм. Правда, не у всех, а только у поклонников творчества этой группы. Сейчас стиляг упоминают только исследователи моды. А жаль! Веселый все-таки был стиль...