История и мистика крейсера «Аврора»

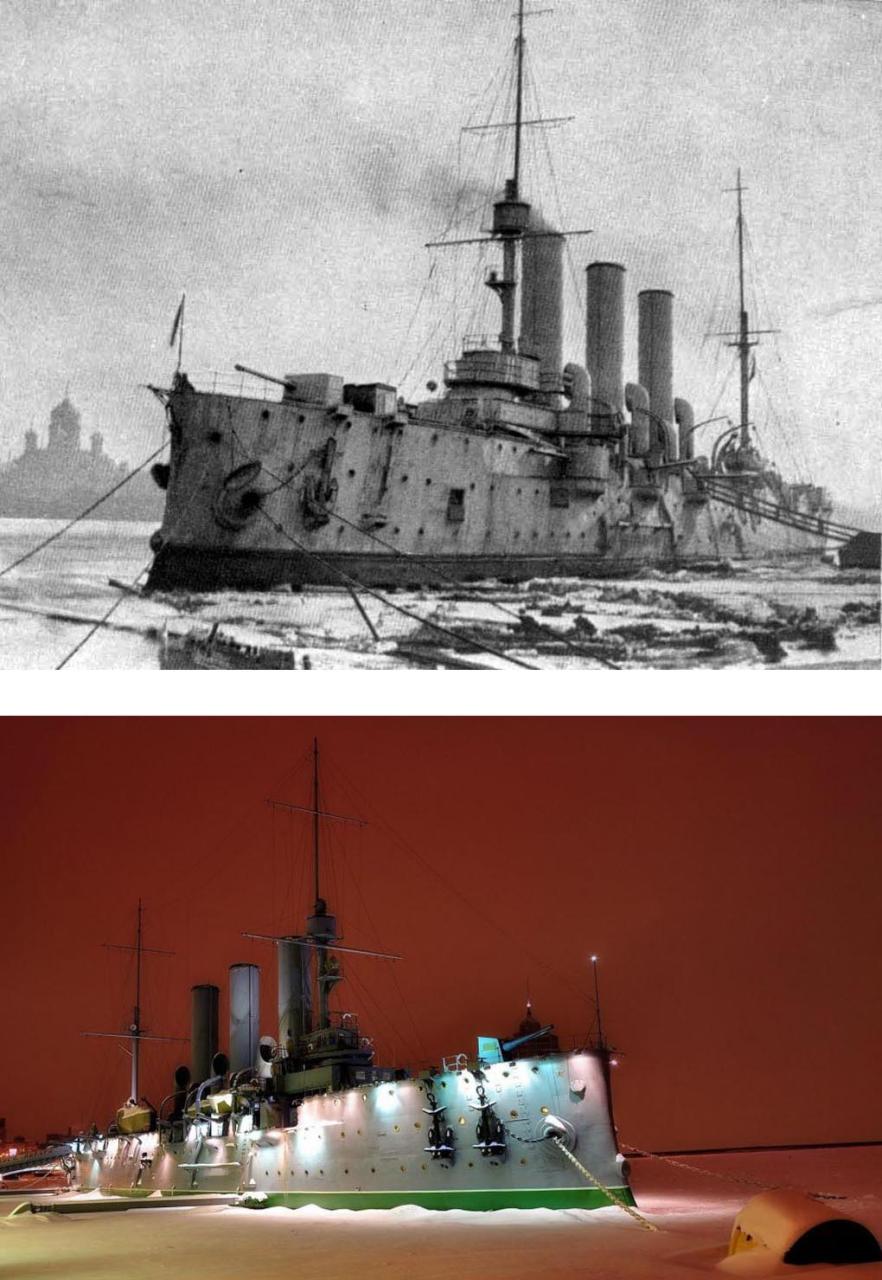

Крейсер «Аврора». Корабль номер один российского военно-морского флота. Корабль-символ, корабль-легенда, корабль-миф и… корабль-проклятие. Словно бы хранимая той богиней, в чью честь она была наречена, «Аврора» почти на век пережила своих «сестер» по проекту, и прихотью судьбы, похоже, обречена на бессмертие.

20 İyul 2017 16:00 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойКрейсер "Аврора". Корабль номер один российского военно-морского флота. Корабль-символ, корабль-легенда, корабль-миф и... корабль-проклятие. Словно бы хранимая той богиней, в чью честь она была наречена, "Аврора" почти на век пережила своих "сестер" по проекту, и прихотью судьбы, похоже, обречена на бессмертие.

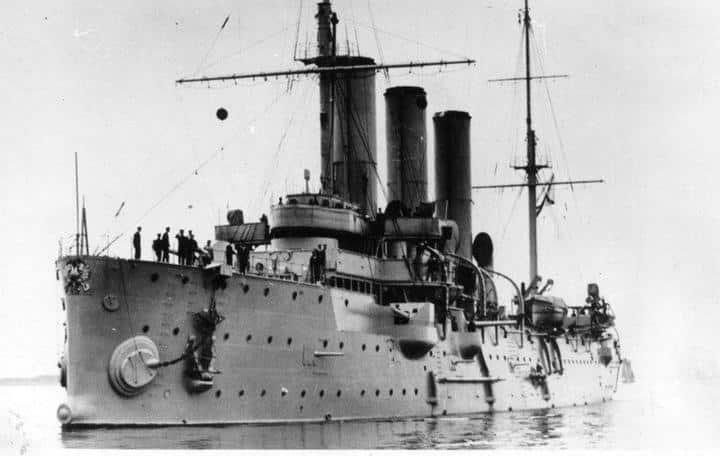

Но прежде чем перейти к рассказу об "Авроре", давайте немного углубимся в историю. Крейсер "Аврора" был заложен 23 мая 1897 года на верфи "Новое Адмиралтейство" в Санкт-Петербурге.Есть в российском флоте добрая традиция - давать новым кораблям имена их славных предшественников, отслуживших свой век. Вот и бронепалубный крейсер 1-го ранга был наречен в честь парусного фрегата "Аврора", героически сражавшегося с превосходящими силами английской эскадры при обороне

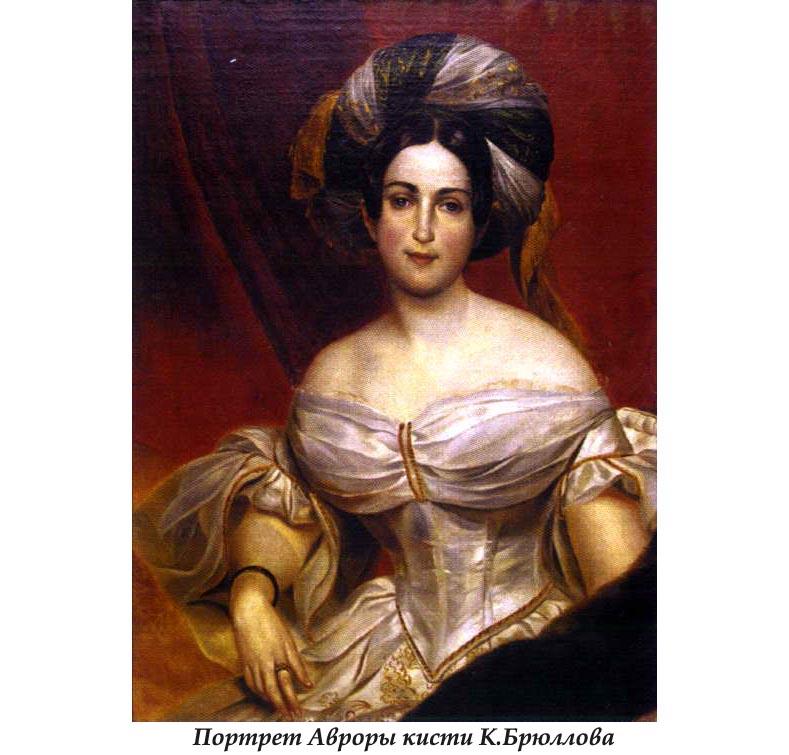

В свою очередь, имя фрегату дал Николай I в честь одной из самых красивых женщин Петербурга - фрейлины императрицы Авроры Демидовой-Карамзиной, в которую император, вероятно, был тайно влюблен. Но над этой дамой тяготело родовое проклятие, своеобразный "венец безбрачия". Все мужчины, решившиеся связать с нею свою судьбу, уходили в мир иной преждевременно. Она пережила даже своего сына. Не зря эту роковую женщину называли в светских салонах "Зарей, обрученной со смертью". Но сама она прожила долгую жизнь - умерла в возрасте 94 лет в 1902 году - и не считала себя несчастной, преследуемой злым роком, поскольку любила и была любима.

Узнав, что ее имя будет носить новый фрегат, Аврора Карловна воскликнула: "Ах, только бы это не отразилось трагически на его судьбе!".

Но опасения роковой красавицы, ставшей, очевидно, ангелом-хранителем и последующей "Авроры" - крейсера, были напрасными. Этот, в общем-то, заурядный, ничем особенным себя не проявивший крейсер по иронии судьбы вознесся на самую вершину славы, прожил невероятно долгую для боевого корабля жизнь, и путь его еще не закончен.

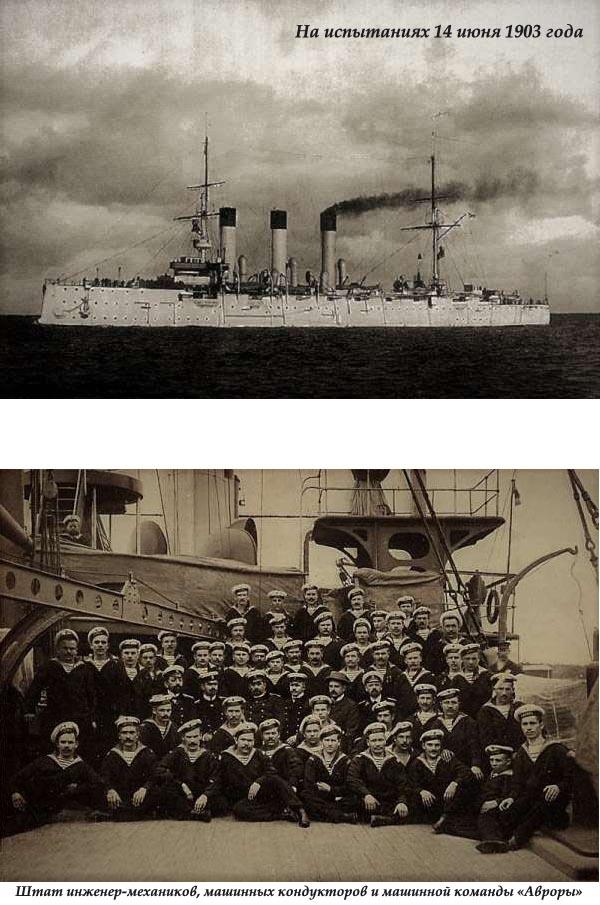

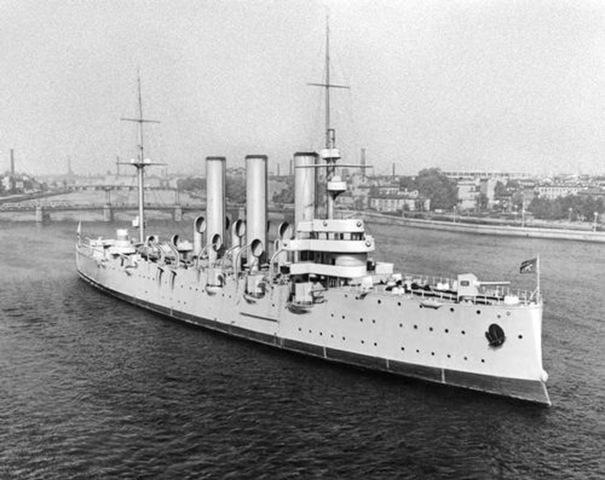

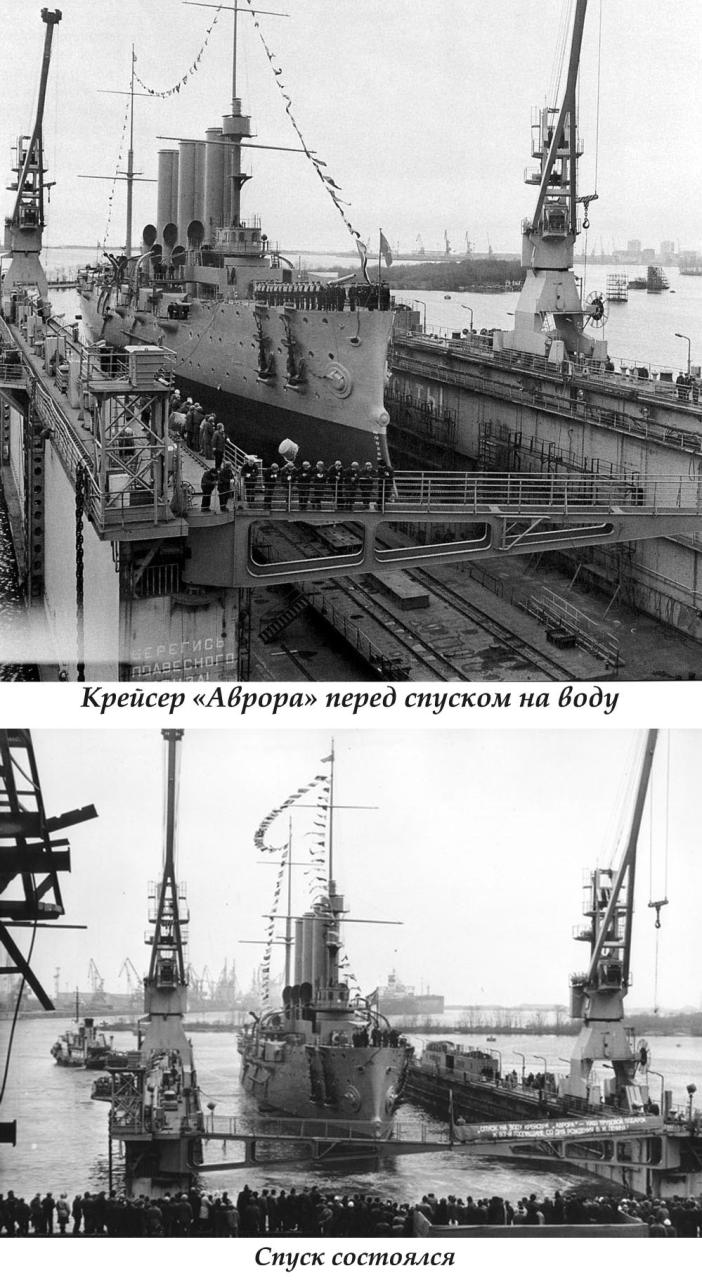

"Аврору" спустили на воду 11 мая 1900 года, а в состав флота (после завершения всех достроечных работ) крейсер вошел только в 1903 году - после шести лет постройки!

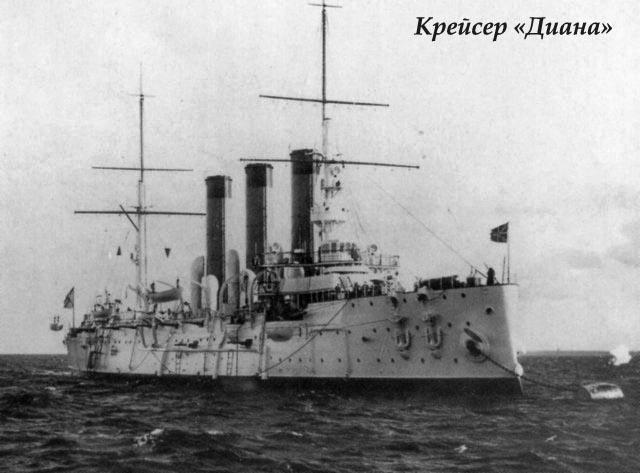

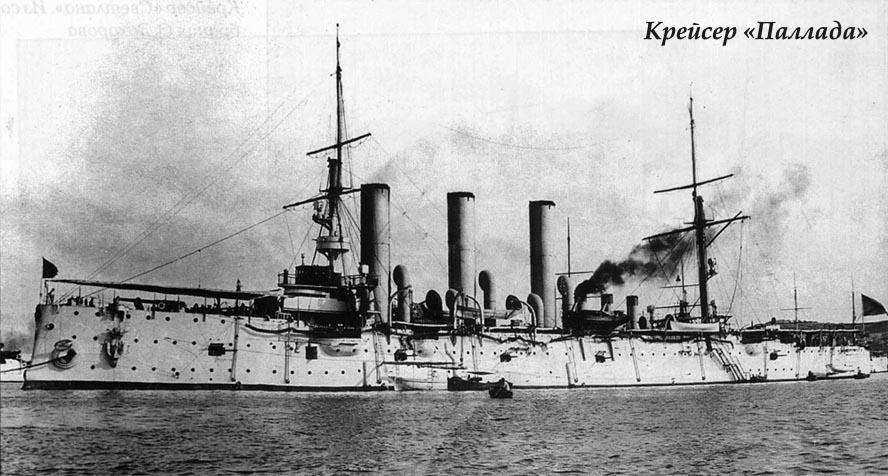

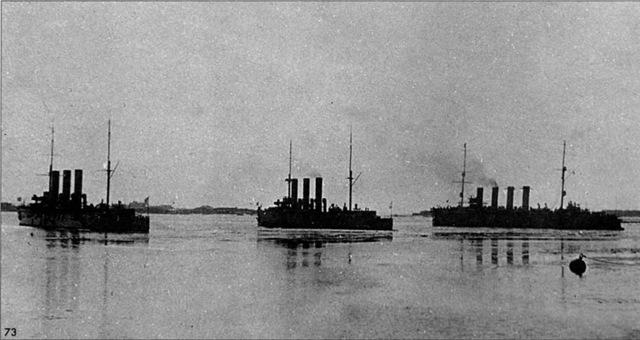

"Аврора" была "младшей сестрой" однотипных бронепалубных крейсеров "Диана" и "Паллада".

Отношение моряков к этим трем "богиням отечественного производства" было весьма скептическим: они имели массу конструкционных недостатков, их механизмы часто выходили из строя. Недостатки "Дианы" и "Паллады" пытались исправить на "Авроре", но не слишком в этом преуспели. Реклама?

Не отличались "богини" ни скоростью хода - они не смогли набрать даже проектной скорости (всего 19 узлов - несмотря на превышение индикаторной мощности машин над проектной; тяжелые эскадренные броненосцы того времени развивали скорость 18 узлов), ни вооружением (чтобы не допустить перегрузки крейсеров, артиллерийское вооружение сократили и уменьшили калибр: восемь 6-дюймовых орудий главного калибра - далеко не потрясающая огневая мощь). Корабли типа бронепалубных крейсеров ("Богатырь") были гораздо быстроходнее и в полтора раза мощнее.

В истории "Авроры" есть один любопытный факт. В 1904 г. крейсер включили в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Рожественского, готовившейся к походу на Дальневосточный театр боевых действий.

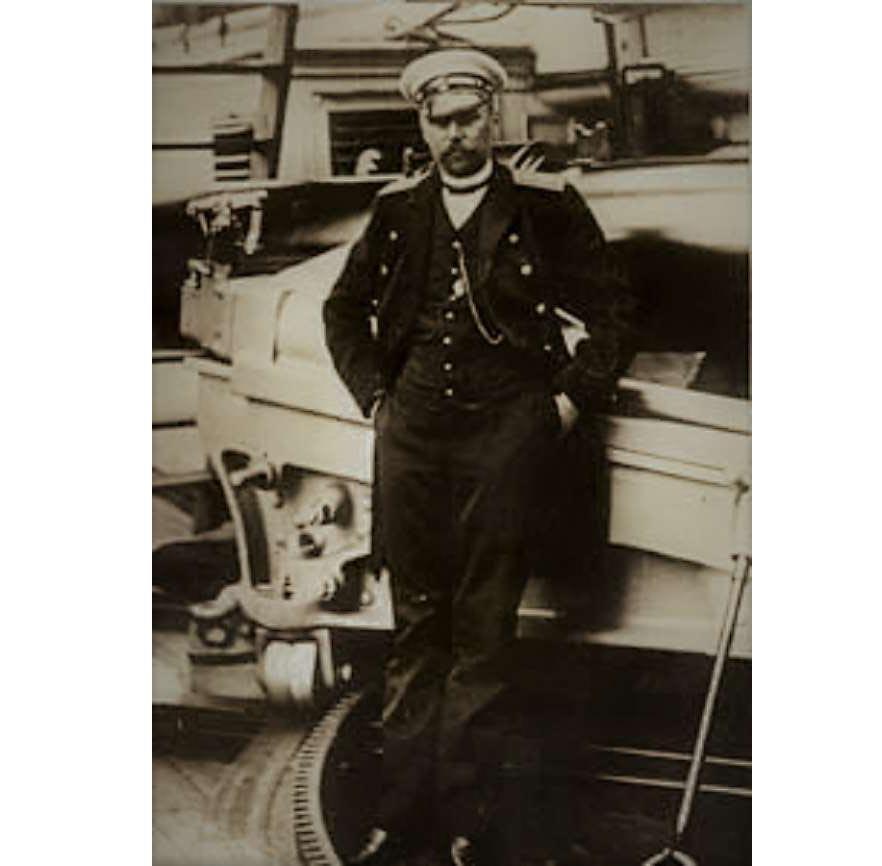

Рожественский был личностью довольно нестандартной. Среди уймы причуд адмирала была следующая: он имел привычку давать вверенным ему боевым кораблям прозвища, весьма далекие от образчиков изящной словесности. Так, крейсер "Адмирал Нахимов" именовался "Идиотом", броненосец "Сисой Великий" - "Инвалидным убежищем", и т.п. Не везло и кораблям с женскими именами: бывшую яхту "Светлана" командующий обозвал "Горничной", а "Аврора" удостоилась титула... "Проститутка подзаборная". Знал бы Рожественский, что за корабль он так называет...

Однако прозвище прозвищем, но ангел хранил "Аврору". В первый раз он спас ее от верной гибели во время инцидента, который в России называют Гулльским, а в Европе - "Русским произволом" (The Russian Outrage).

Вторая Тихоокеанская эскадра в составе 28 кораблей осенью 1904 года вышла из Либавы (ныне Лиепая, Латвия) и направилась на Дальний Восток - чтобы объединиться с запертой в Порт-Артуре 1-й Тихоокеанской эскадрой и атаковать корабли японского флота. В ночь на 9 октября, когда эскадра находилась в Северном море, и произошел указанный инцидент.

Рожественский получил сведения о нахождении на пути русских кораблей неизвестных миноносцев. В районе Доггер-Банки по ходу следования эскадры был обнаружен силуэт корабля, который двигался без отличительных огней и шел курсом, пересекающим курс русской флотилии, что являлось грубым нарушением морских международных правил.

Командование эскадры решило, что ей грозит атака миноносцев, и с идущих впереди броненосцев открыли огонь по неизвестному кораблю. Позже выяснилось, что русские корабли обстреляли небольшие британские рыболовецкие суда, одно из которых было затоплено, еще пять получили повреждения, погибли два человека.

Огонь был прекращен. Одновременно с этим на траверзе передового отряда показались силуэты еще двух кораблей, по которым тоже был открыт огонь. Ими оказалась "Аврора" и крейсер "Дмитрий Донской", которые находились в отдалении от основной ударной группы эскадры.

Команде было приказано лечь, а из боевой рубки засигналили всеми сигнальными средствами, имевшимися в распоряжении, лучи прожекторов пустили вверх. "Александр III" в это время как раз навел дула своих огромных 12-дюймовых чудовищ и готовился жахнуть по "Авроре" залпом, от которого ей был бы капут. Стрельба стихла. Попаданий оказалось всего пять, и два из них в каюту судового священника.

Пострадавших было двое. Священнику раздробило плечо, и он скончался при явлениях гангрены в Танжере. Матрос, раненный в ногу, поправился, но продолжать службу не мог и был списан на берег.

На следующий день в европейских газетах был поднят шквал негодования. Британский флот бросился следом за эскадрой Рожественского и блокировал ее у берегов Испании. Инцидент привел к серьезному дипломатическому конфликту, который удалось уладить лишь после того, как Россия согласилась возместить рыбакам все убытки и обеспечить родных погибших и раненых пенсиями. Эскадра между тем продолжила свой путь.

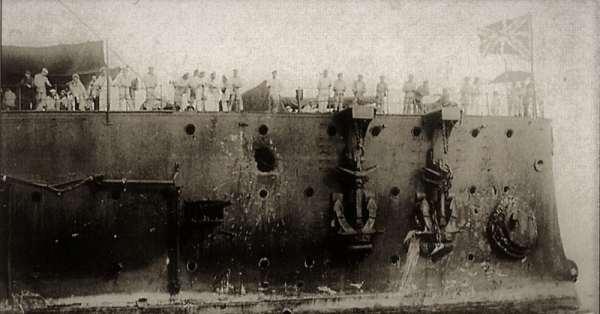

Второй раз ангел-хранитель уберег "Аврору" от верной гибели в Цусимском сражении. Крейсерский отряд контр-адмирала О.А.Энквиста выполнял задачу прикрытия транспортов. Но это оказалось не под силу четырем крейсерам, на которые обрушился шквальный огонь 16 японских кораблей. Во время боя "Аврора" получила 18 попаданий снарядов среднего и малого калибра, причинивших крейсеру довольно серьезные повреждения.

Особенно существенный урон претерпела корабельная артиллерия. Экипаж потерял 15 человек убитыми и 82 ранеными. Погиб на боевом посту командир крейсера капитан 1-го ранга Евгений Егорьев.

Сама же "Аврора", выпустив почти две тысячи снарядов, серьезного урона врагу не причинила.

От геройской гибели русские крейсеры спасла колонна случайно подошедших броненосцев, которые отогнали неприятеля. Тем не менее изрядно потрепанные корабли не смогли прорваться во Владивосток и ушли на юг, в филиппинский порт Манила, где были интернированы до конца войны властями США, под чьим протекторатом находились в то время Филиппины.

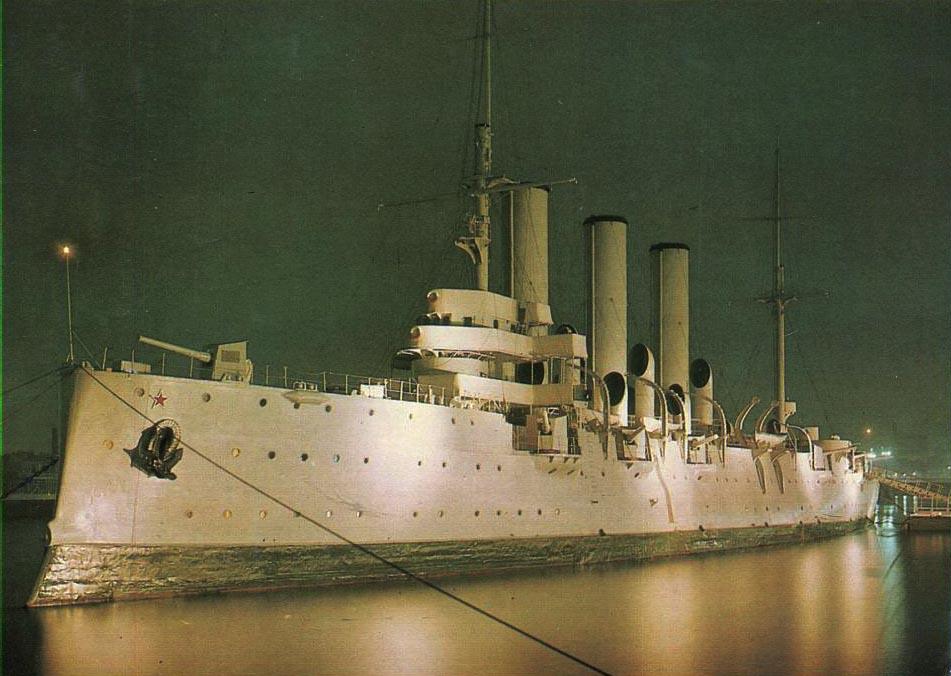

В Маниле "Аврору" перекрасили в белый цвет.

В 1906 году "Аврора" возвратилась на Балтику, став учебным судном Морского корпуса. В 1906-1908 годах в Санкт-Петербурге прошел капитальный ремонт корпуса и механизмов с демонтажем торпедных аппаратов, установкой дополнительный орудий, рельс для постановки мин заграждения. Десятого октября 1907 года "Аврора" переклассифицирована из крейсеров I ранга в крейсера.

С осени 1909-го по весну 1910 года "Аврора" совершила дальнее плавание с "гардемаринским отрядом" в Средиземном море и Атлантическом океане. Во время этого плавания в составе отряда Маньковского (4 крейсера) находился в портах Греции в связи с угрозой совершения там военного мятежа. Обошлось.

С осени 1910-го по весну 1911 года корабль находился во втором дальнем учебном плавании. С 1911 года состоял в бригаде крейсеров 1-го резерва. С осени 1911-го по лето 1912 года "Аврора" ходила в третье дальнее учебное плавание для участия в торжествах по случаю коронации короля Сиама. Весной и летом 1912 года крейсер входил в состав международной эскадры "держав-покровительниц" Крита, стоял в качестве русского стационера в бухте Суда. Все это врем - никаких приключений.

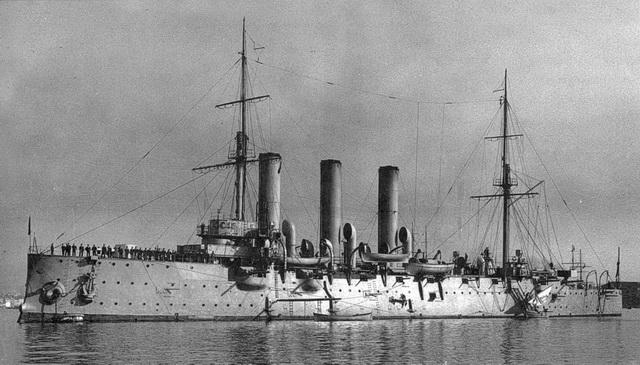

Хранила судьба "Аврору" и в Первую мировую войну. Так, 11 октября 1914 г. на входе в Финский залив германская подводная лодка U-26 обнаружила два русских крейсера: "Аврору" и "Палладу" (не "старшую сестру", погибшую в Порт-Артуре, а новый крейсер, построенный после Русско-японской войны).

Командир субмарины капитан-лейтенант фон Беркхейм правильно оценил ситуацию и предпочел выпустить торпеду по более лакомой цели - "Палладе". Новый крейсер затонул вместе со всем экипажем, а ветерану удалось укрыться в шхерах. Так "Аврора" вторично избежала гибели.

Однако не стоит обвинять русских моряков в трусости: бороться с подлодками тогда еще не умели, а русское командование уже знало о случившейся десятью днями раньше трагедии в Северном море, где немецкая лодка потопила сразу три английских броненосных крейсера.

Хотя надо признать, что ничего героического за всю историю своего существования эта заурядная "богиня" не совершила. Даже те повреждения, которые получил японский крейсер "Идзуми", на самом деле были "делом рук" крейсера "Владимир Мономах", а вовсе не "Авроры" - как лгали советские историки, сочиняя "вестнику революции" героическое прошлое.

Единственное, чем на самом деле отличилась "Аврора" - это наличием на ее борту рентгеновского аппарата, использовавшегося для лечения заболевших и раненых. Это было первое в мировой практике применение рентгеноскопии в корабельных условиях. На установке рентгеновского аппарата настоял судовой врач Владимир Кравченко.

"А как же легендарный залп, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца?!" - спросит пытливый читатель. Да не было никакого такого залпа. В октябре 1917 года "Аврора" продолжала находиться на капитальном ремонте, и с нее был снят весь боезапас - в соответствии с инструкциями. Случайно на борту оказался один холостой заряд, им и стрельнули, призвав тем самым суда, стоящие на Неве, "к бдительности и готовности". Но произошло это днем, задолго до штурма.

Кстати, расхожий штамп "залп "Авроры" неверен чисто грамматически, поскольку "залп" - это одновременно произведенные выстрелы из как минимум двух стволов. Отсюда следует вывод, что легенды об "Авроре" как о символе революции - миф.

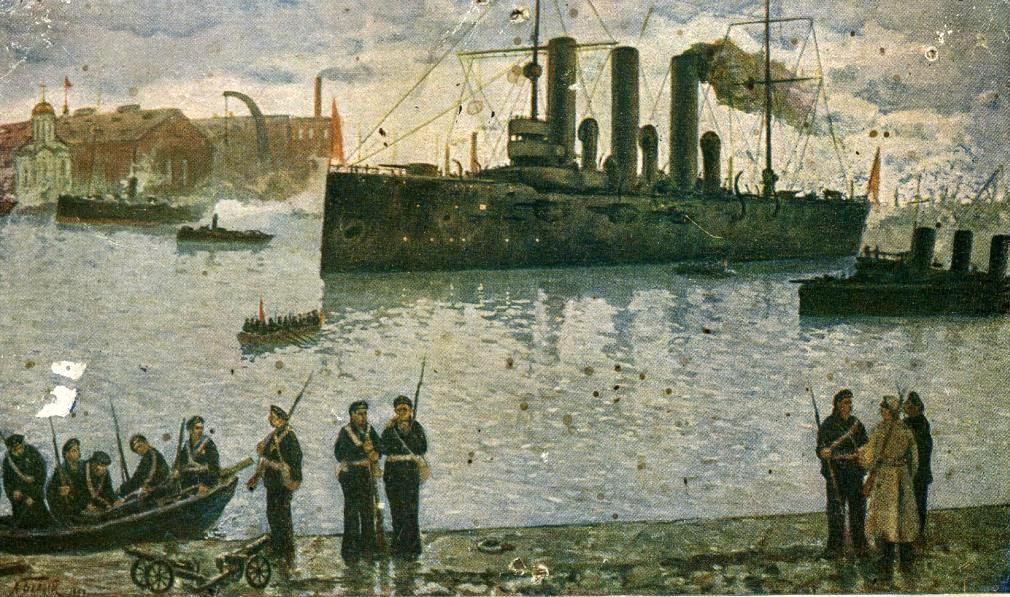

А что же было на самом деле? В октябре, 24 числа, военно-революционный комитет поставил "Авроре" задачу: восстановить движение по Николаевскому мосту, разведенному накануне юнкерами. Увидев приближающийся к мосту крейсер, юнкера бежали, и корабельные электрики сумели опустить пролеты. Сам же корабль оказался за мостом, отрезавшим его от Петропавловки и Зимнего дворца.

Так что нанести урон защитникам Временного правительства "Аврора" чисто физически не смогла бы, даже если бы имела боезапас. Это был чистой воды блеф. По данным историка Мельгунова, сигнал к штурму Зимнего дворца был дан в 21:00 из Петропавловской крепости. С ее бастионов было сделано около 30 орудийных залпов, но во дворец попало только два снаряда - артиллеристы не хотели убивать своих соотечественников. По информации же историка В.Т. Логинова штурм начался вообще без сигнального выстрела. Да и какая в нем была нужда? Договорились - и начали. Часы никто не отменял... Вообще по этому поводу вспоминается старая армейская шутка: "Сигнал к атаке - два зеленых свистка".

Между прочим, не существует и никаких документальных свидетельств о выстреле "Авроры". Вахтенные журналы 1917 года, в которых скрупулезно записывались все действия экипажа корабля, бесследно исчезли. Зато сохранилась заметка, точнее, письмо от экипажа "Авроры" в газете "Правда" от 9 ноября (27 октября) 1917 года, появившаяся как опровержение после слухов, что поползли по Петрограду: по Зимнему дворцу, творению Растрелли стреляли боевыми снарядами.

"Команда крейсера "Аврора" выражает протест по поводу брошенных обвинений, - читаем в письме в редакцию, - тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защищать и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.

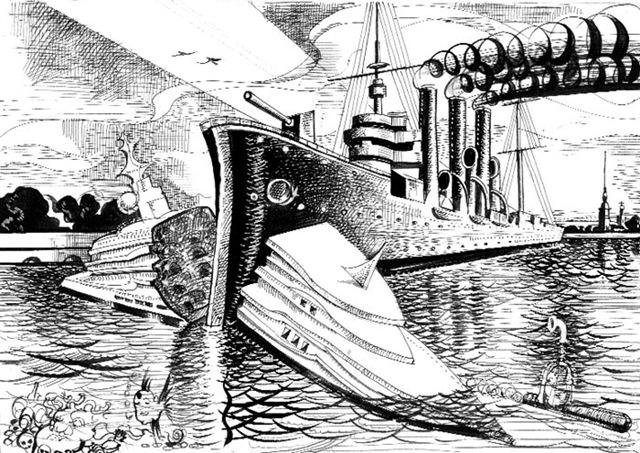

Печать пишет, что "Аврора" открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, ЧТО ОТКРЫТЫЙ НАМИ ОГОНЬ ИЗ ПУШЕК НЕ ОСТАВИЛ БЫ КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ТОЛЬКО ОТ ЗИМНЕГО ДВОРЦА, НО И ОТ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ УЛИЦ? (выделено мною - О.Б.)

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. ...Что же касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности.

Председатель судкома А. Белышев

Секретарь С. Захаров".

Так что можно с полной уверенностью утверждать, что героический крейсер революции - всего лишь один из пропагандистских символов и великих мифов революционной власти. У большевиков вообще была великая страсть к символам...

А как же вел себя "ангел-хранитель" "Авроры" потом, уже в советское время? Незримая мистическая сила и в дальнейшем неоднократно спасала "Аврору" от гибели. Причем всякий раз, когда ее пытались уничтожить, это оборачивалось катастрофой для страны. Причем это было еще до Октябрьского переворота. Так, когда в 1917 году командование Балтийского флота подготовило приказ о затоплении крейсера в фарватере Финского залива, на подступах к Кронштадту, чтобы не допустить к Петрограду немецкие эскадры, этому воспрепятствовала революционно настроенная команда корабля - а через несколько месяцев произошли известные Октябрьские события.

В начале 20-х "Аврора" находилась на ремонте на вервях Кронштадта.

В 1922-1923 годах крейсер был введен в строй и стал учебным кораблем, на котором до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ. В 1941 году намечалось вывести "Аврору" из состава военно-морского флота и "пустить на иголки" - и началась Великая Отечественная война.

В ходе войны во время ленинградской блокады "Аврора" стояла у стены в порту Ораниенбаума с гордо поднятым флагом, что вызывало у нацистов ярость, и крейсер подвергался фашистским обстрелам и бомбардировкам. Но "Авроре" опять повезло: фашистские орудия особого вреда ей не причинили.

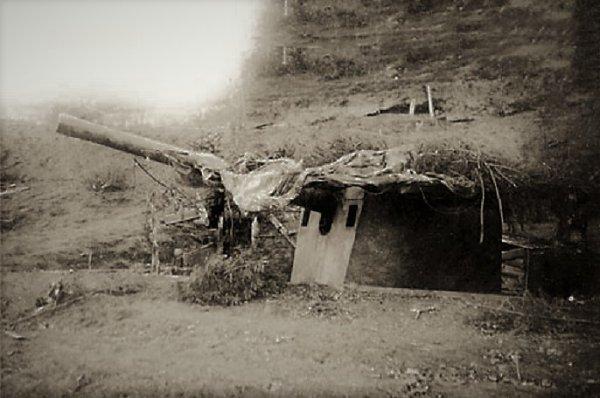

Зато орудия с "Авроры" фашистам вред причинили, и еще какой! Крейсер в обороне Ленинграда не участвовал, но его орудия были сняты для вновь сформированной батареи "А". Вот одно из орудий с "Авроры", до наших дней, увы, не доживших:

Оставшаяся на судне команда со средствами ПВО участвовала в отражении атак авиации противника. В сентябре 1941 года экипажем "Авроры" был уничтожен самолет противника.

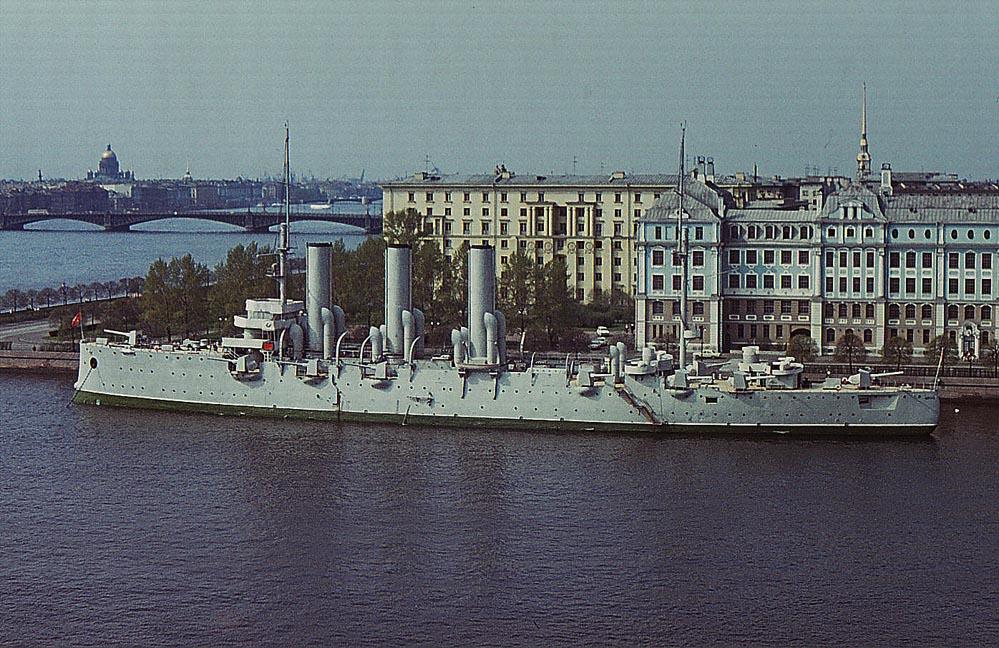

В 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Ленинградского нахимовского училища. Впоследствии его превратили в корабль-музей.

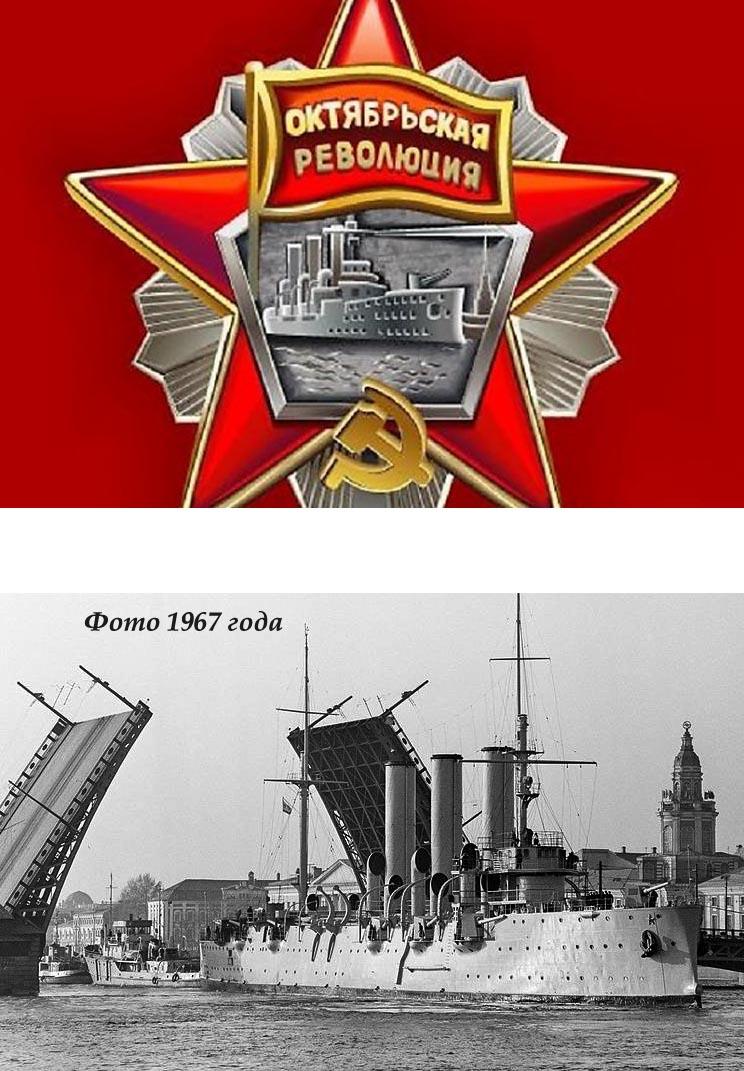

В 1967 году "Аврору" наградили орденом Октябрьской революции. Самое интересное в этой ситуации то, что на данном ордене присутствует изображение... самой "Авроры".

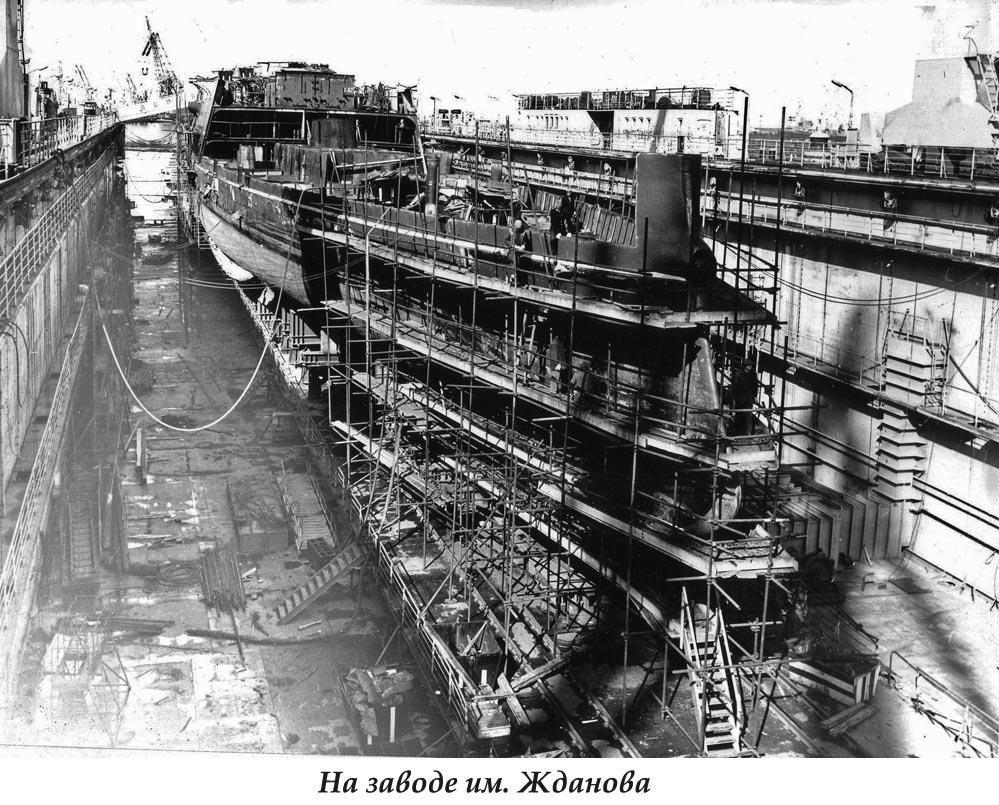

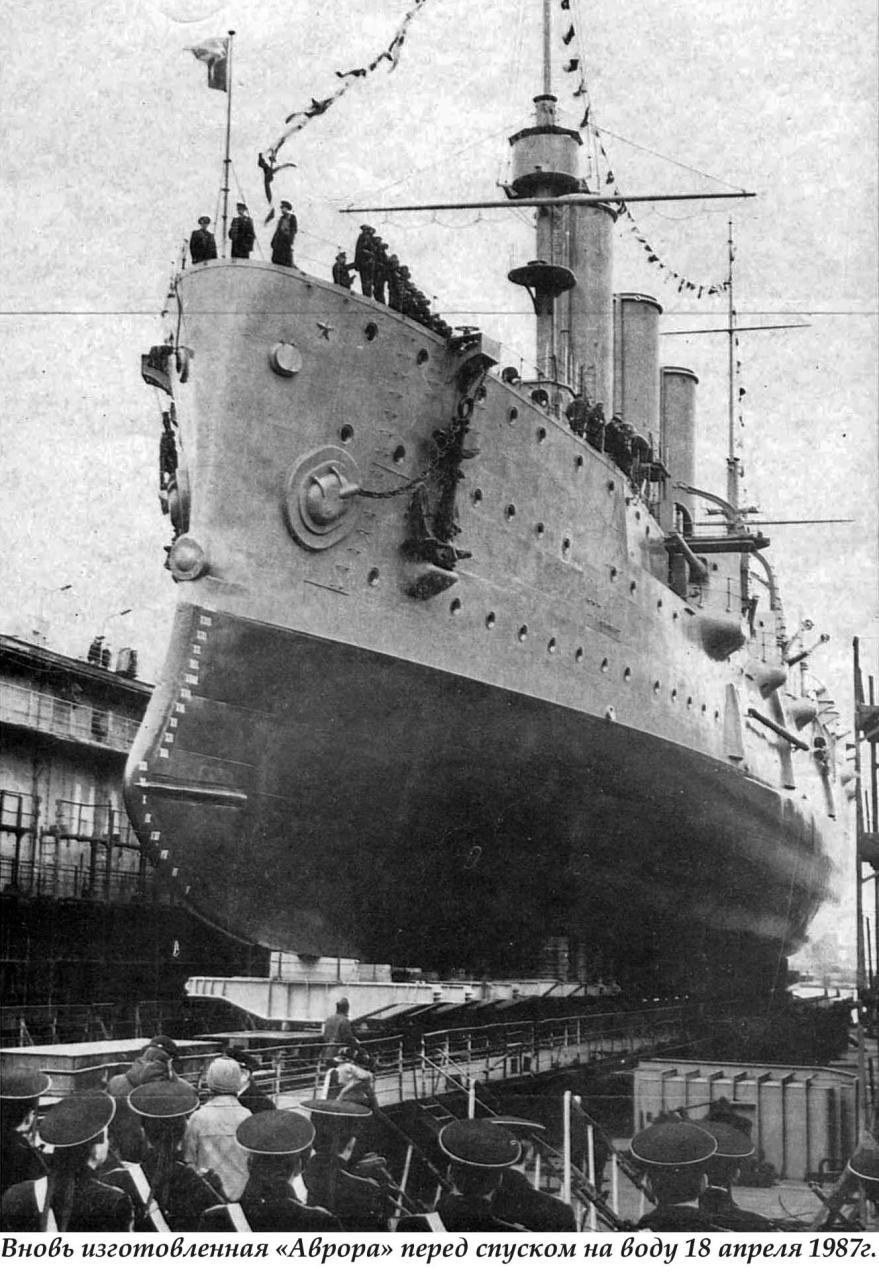

А в 1984 году Совет министров СССР постановил капитально отремонтировать легендарный крейсер к 70-летию Великого Октября.

К тому времени подводная часть корабля попросту сгнила, представляя собой сплошное решето. Из трюмов день и ночь откачивали воду, не спасала даже заливка днища слоем бетона. Требовалась серьезная реконструкция нижней части корпуса. Но времени на это дело корабелам Ждановского завода было отпущено слишком мало.

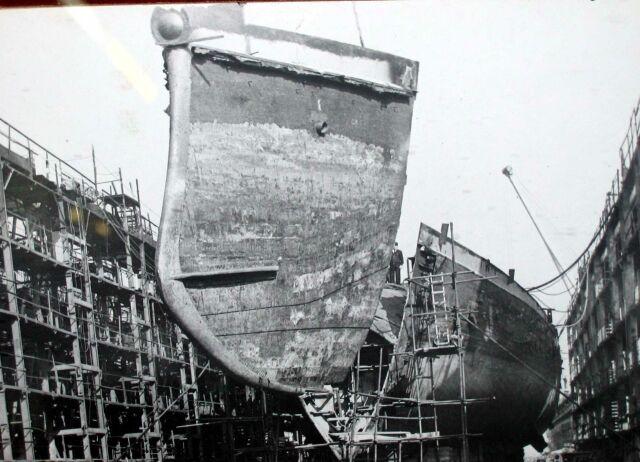

И тогда замминистра судостроительной промышленности И.Белоусов подал спасительную идею - отрезать старую подводную часть, сделать такую же новую и сверху поставить старую надводную часть.

Так и поступили. В итоге был заменен практически весь корабль. Был "Авророй" - а стал репликой, по сути действующим макетом в натуральную величину. И никто не узнал бы о случившемся, но корабелы не смогли или не решились сдать старый корпус на металлолом. Отрезанную часть решили спрятать в Лужской губе, в районе деревни Ручьи, где еще в 30-е силами зеков Лужлага строился "Объект-200" - Комсомольск-на-Балтике, база Балтийского военно-морского флота. Этот современнейший по тем временам город так и не был заселен: его взорвали в начале Великой Отечественной, чтобы не сдать врагу, да так и не стали восстанавливать. Сохранились остатки довоенного бетонного причала. Неподалеку от него и решили затопить корпус "Авроры", для чего выкопали на дне подобие траншеи.

К тому времени местные жители основательно раскурочили легендарные останки, сняв все, что смогли: от бронзовых вентилей, стальных трапов и иллюминаторов до медных листов обшивки. А когда стали опускать в траншею 120-метровую махину, промахнулись, корпус не лег так, как было задумано, и часть его осталась торчать над водой. Вот так выглядят сейчас его остатки:

В день 70-летия Октября обновленную "Аврору" принимал сам генсек Михаил Горбачев. С почтением рассматривал знаменитую шестидюймовку, якобы бабахнувшую по Зимнему, не подозревая, что и это - подмена: настоящее баковое орудие погибло в боях на Дудергофских высотах в составе батареи "А" вместе с другими пушками, снятыми с "Авроры" для защиты Ленинграда от фашистских захватчиков.

И тем более не было видно ему подводной части крейсера, где стальные листы соединены не заклепками, как раньше, а сварными швами. Потом-то Горбачев, узнав, как его надули, рвал и метал, но дело сделано, ничего уже не поправить. "Аврора" же снова отомстила за надругательство над нею - распадом СССР.

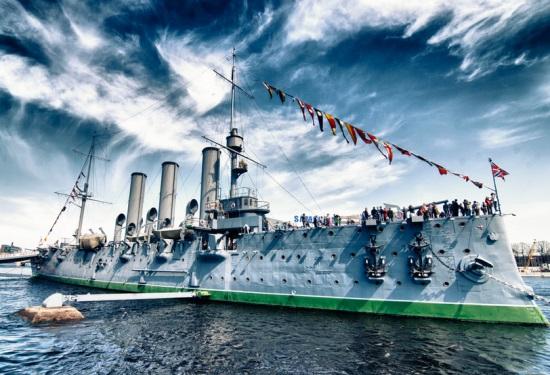

Ровно год назад "Аврора" вернулась после очередного ремонта. В 2013 году было поручено воссоздать крейсер "Аврора" в первозданном виде и поставить судно на ход. Один из высокопоставленных государственных чиновников подчеркнул, что у армии, как и у страны, должны быть неприкасаемые символы. Символы кровавого переворота, надо думать... Ввергнувшего процветающую страну в почти век боли, крови, страданий и хаоса.

В эфире телеканала "Россия-1" чиновник сказал, что "Сейчас мы смотрим, а как поставить на ход, чтобы судно могло ходить, а не стоять... Если восстанавливать, то в первозданном виде - с паровыми котлами".

Кстати, кроме паровых котлов, на судне постройки 1900 года было еще и керосиновое освещение. Его тоже можно восстановить - если уж речь идет о ПОЛНОМ восстановлении. Хотя как можно "восстановить" судно, от которого в оригинале осталась одна палуба? Но восстанавливали... Сказав при этом во всеуслышание, что "На крейсере сохранилось 70 процентов исторических деталей".

Однако своим ходом "Авроре" добраться обратно не удалось. К месту стоянки она шла, окруженная кучей буксиров. И очень медленно. Говорили, что Нева обмелела. И волнение на воде ощутимое - типа небольшого шторма.

А в ночь буксировки в Турции случился военный переворот. Вот такое мистическое совпадение. Но "Аврора" вроде не стреляла...

А что же с ангелом-хранителем в наше время? А хранить там уже нечего... Если только название...

P.S. Если же отрешиться от того, символом чего стала несчастная "Аврора", то надо признать одно: корабль красивый! И, конечно, достоин того, чтобы на него можно было полюбоваться. Не за свои прежние заслуги - мы уже увидели, что их просто не было (не считая рентгеновской установки, но и за нее нужно благодарить не власти, а судового врача), а за то, что таких крейсеров возрастом в 117 лет осталось во всем мире, наверное, по пальцам пересчитать. История, однако! Пусть и в виде макета...