Умрет ли профессия киномеханика?

История знает множество профессий, которые с развитием цивилизации ушли в прошлое. Например, фонарщики, звонари, трубочисты, золотари, крысоловы… Очень скоро к ним прибавится еще одна: киномеханика.

28 Avqust 2017 16:00 "Очевидное и Вероятное" - Блог Оксаны БулановойИстория знает множество профессий, которые с развитием цивилизации ушли в прошлое. Например, фонарщики, звонари, трубочисты, золотари, крысоловы... Очень скоро к ним прибавится еще одна: киномеханика.

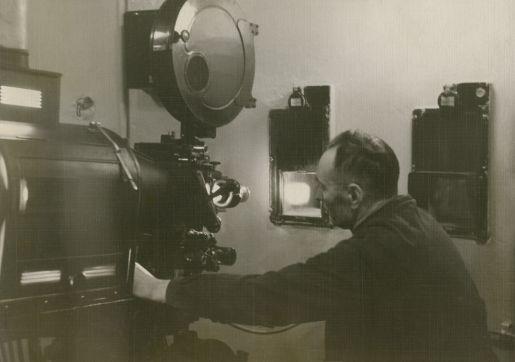

В массовом сознании людей старшего поколения киномеханик - не очень молодой и не всегда трезвый мужчина, дремлющий в верхней комнатке позади кинозала. Ему можно посвистеть, если изображение на экране выйдет из фокуса, можно крикнуть "Сапожник!" - если что-то пойдет не так, или как футбольному судье - "На мыло!".

Время от времени механика можно было застать за перетаскиванием очень притягательных для любого мальчишки предметов - тяжелых круглых коробок, в которые пакуется "важнейшее из искусств".

Также иногда у него можно было выпросить кусочки ненужной пленки, в изобилии валяющейся на полу проекторской.

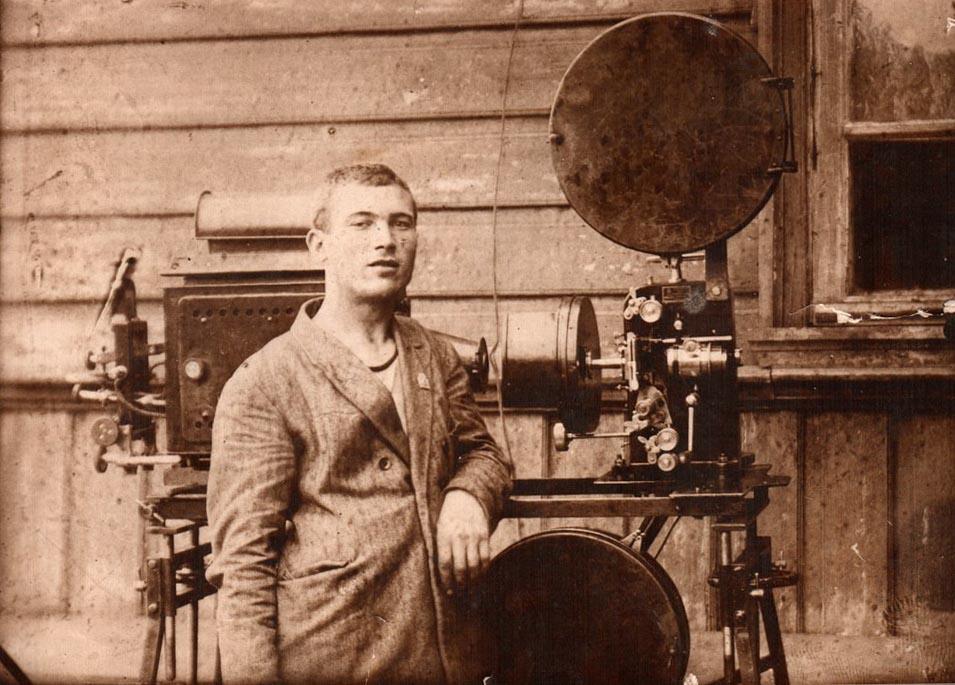

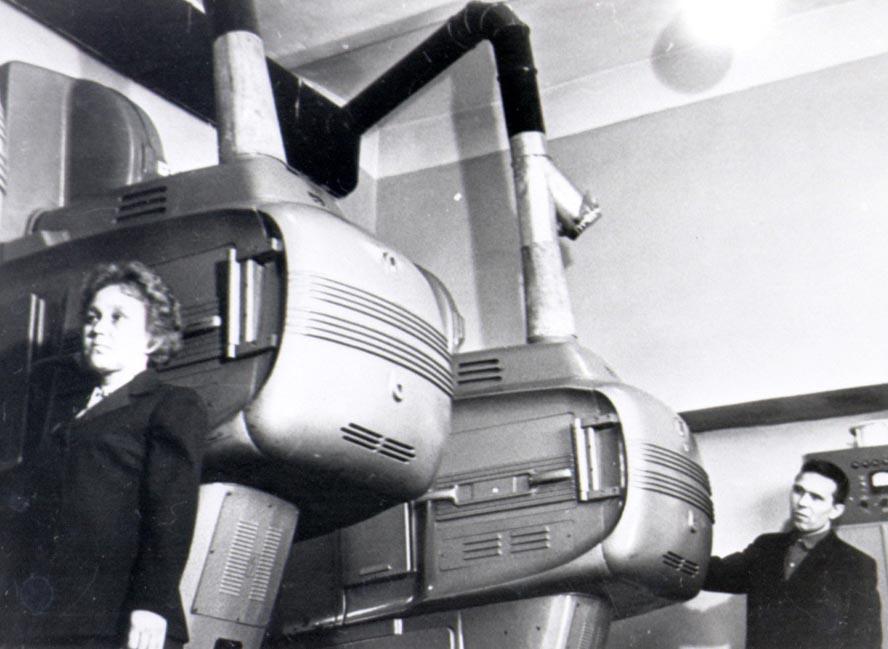

Для зрителей помладше киномеханик - почти волшебник, умеющий укротить кусок целлулоида и превратить его в видеоизображение, ведь никто больше не знает, как обращаться с монструозным кинопроекционным аппаратом.

Но, к счастью или к сожалению, эра кинобудок подходит к концу, поскольку переход в цифровой формат грозит в короткие сроки убить весь шарм демонстрационного процесса.

Пока этого не случилось, расскажем, чем механики занимались в течение прошлого века.

Цифровая эра наступала постепенно. Первые кинопроекторы, работавшие не с пленкой, а с видеофайлами, появились в некоторых американских кинотеатрах в 2002 году. Конкуренции новинка не выдерживала: экранное изображение местами рябило, словно видео было недостаточно качественно оцифровано.

Второе, доработанное и более-менее доведенное до ума поколение проекторов, представленное в 2006 году, было куда успешней: меньшие габариты и отсутствие искажений в передаваемой картинке заставили многих владельцев кинотеатров всерьез задуматься об открывающихся возможностях. Хотя вскоре оказалось, что выбора у них особого нет...

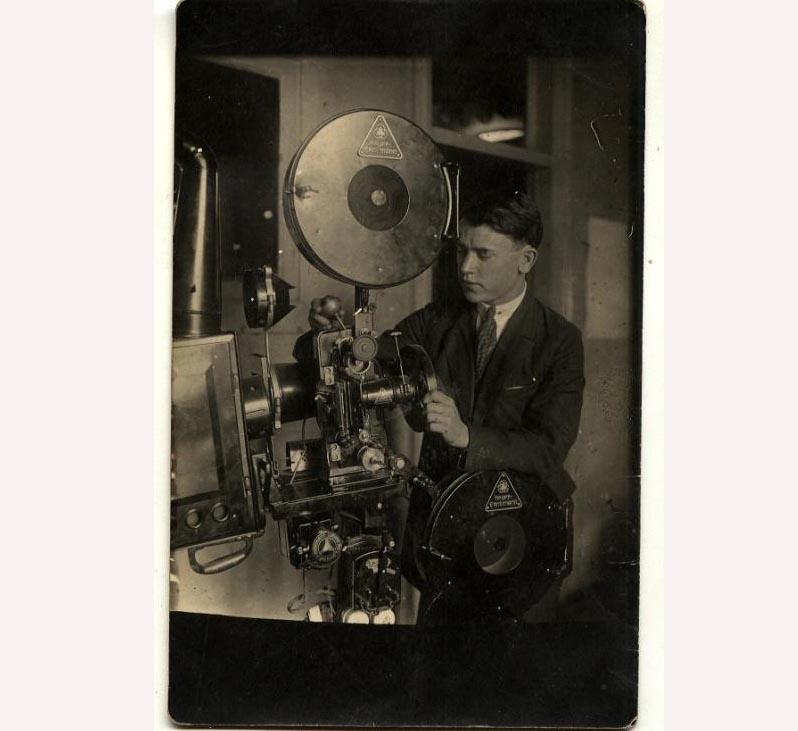

К выходу "Аватара" в 2009 году участь пленки была окончательно решена: киностудии все чаще выпускали свои ленты только в цифровом виде (что позволяло им очень хорошо экономить на печати дорогостоящих целлулоидных фильмокопий), и рассыпанным по всей стране кинотеатрам оставалось принять условия игры, купив цифровой проектор за 75 тысяч долларов или вылететь за борт. Некоторые из них действительно закрылись, другие сумели найти деньги и остались на плаву. Учитывая, что во многих залах использовались кинопроекторы возрастом по полвека и более (наткнуться в провинциальной киноаппаратной даже на 75-летний проектор еще недавно было совсем несложно), можно представить, каким ударом переход на "новые рельсы" стал для киномехаников: все их умения в одночасье стали не нужны.

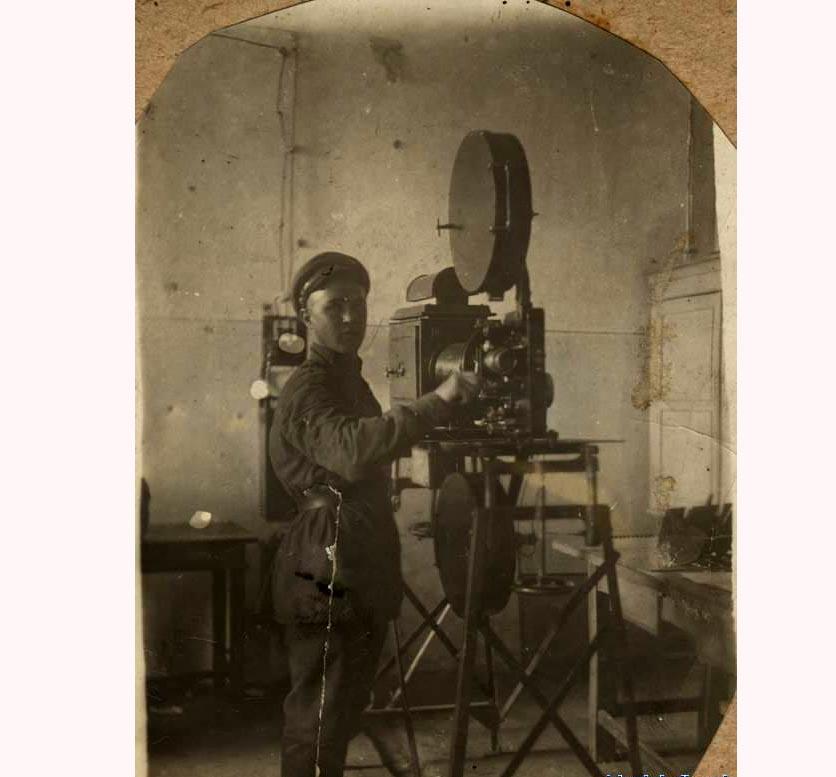

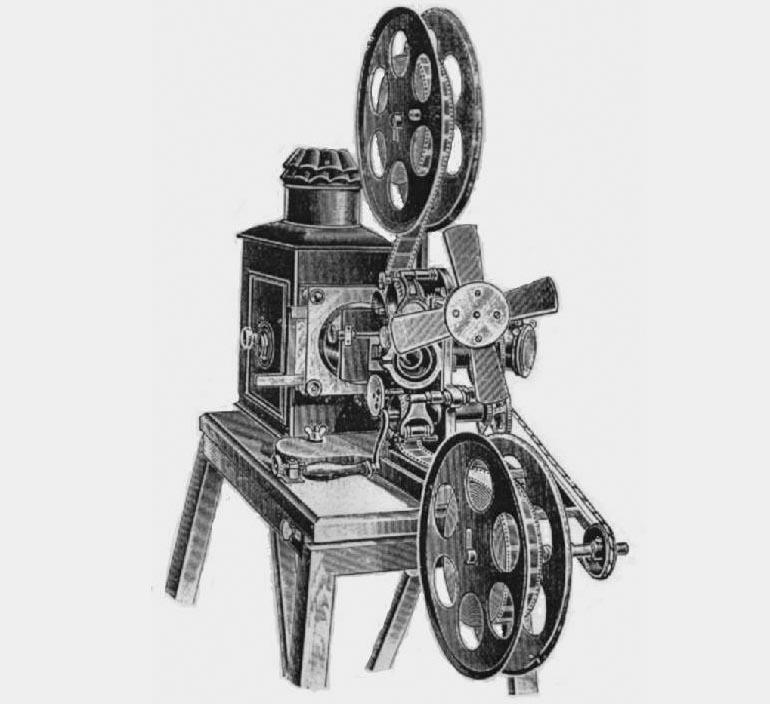

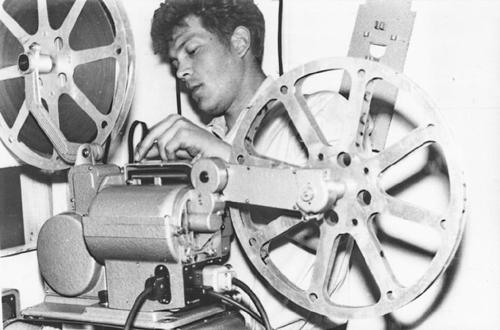

Между тем обслуживание киноаппаратов требовало сноровки и быстроты реакции: при доходах, не превышавших уровень средней зарплаты, киномеханик должен был уметь довольно многое. Прежде всего - заправлять пленку в проекторы, которых на каждый зал требовалось как минимум два.

В доцифровую эпоху ленты для транспортировки резались на трехсотметровые куски, так что на стандартную бобину помещалось десять-двадцать минут фильма. Когда во время кинопоказа одна катушка заканчивалась (за 8 секунд до этого момента в углу кинокартинки на миг появлялось изображение сквозного отверстия - знак того, что механику надо приготовиться), требовалось быстро запустить на втором проекторе следующую пленку, подогнав конец одной бобины к началу другой стык-в-стык, чтобы переход произошел незаметно, - называлось это "перейти с поста на пост".

Также следовало учитывать, что перед началом трансляции аппарату нужно несколько секунд на разгон - если же катушка запускалась на недостаточно высокой скорости, звук, считываемый с отдельной дорожки фотоэлементом, мог исказиться, как на пленочном магнитофоне с севшими батарейками. Труд по совмещению концов требовал чутья и тренировок, что делало будни киномехаников чем-то похожими на работу диджея, которому нужно отыграть сет без сучка и задоринки. Аппараты громко гудели, потому будку механика делали звукоизолированной, а изображение проецировалось в зал сквозь застекленное окошко. Киноэкран же, напротив, был покрыт миллионами мелких отверстий, пропускающих звук к зрителю, поскольку динамики обычно устанавливались позади него.

Некоторые аппараты позволяли заряжать в них катушки объемнее стандартных, что облегчало механику задачу: ночью накануне очередной премьеры несколько мотков пленки склеивались им в один, и бегать от проектора к проектору приходилось уже не раз в десять минут, а реже (правда, поднять такой моток мог только физически сильный человек, кроме того, нужно было соблюдать внимательность, чтобы не приклеить какой-нибудь кусок "вверх ногами"). Позже, перед отправкой в следующий кинотеатр, требовалось разрезать все обратно и снова расфасовать мотки по коробкам-бюксам, а уже те укладывались десятикилограммовыми стопками в круглые ящики, называвшиеся "яуфами".

На старых аппаратах весь фильм приходилось перематывать назад вручную. Сейчас вообразить себе этот адов труд довольно сложно. Чтобы было легче, представьте себе, что стандартная длина фильма составляла 2,5-4 километра (!), а если в весовом исчислении, то несколько десятков килограммов. А ведь среди киномехаников были и женщины!

А если пленка считалась отработанной и кинотеатр должен был сам ее утилизировать, то механику зачастую приходилось еще и поработать ножовкой, разрезая плотный целлулоидный моток на части.

Отдельной головной болью были архаичные угольные дуговые лампы, которые выгорали очень быстро и требовали постоянной замены - лишь сравнительно недавно их вытеснили ксеноновые, в 70-х годах. (У последних также есть минусы: лампы эти весьма недешевы и, разогревшись до полутора тысяч градусов, они иногда взрываются с таким грохотом, что закладывает уши.)

Чрезвычайно горючие компоненты, которыми кинопленка на основе нитроцеллюлозы "славилась" много лет, делали работу в киноаппаратной еще и пожароопасной: лампы проекторов давали такой жар, что если пленка по какой-то причине застревала во время демонстрации фильма, то под горячим лучом она шла пузырями и вспыхивала уже через несколько секунд (в своем кинопроекте "Грайндхаус", стилизованном под "ретро", Квентин Тарантино и Роберт Родригес специально имитировали эффект расплавившейся пленки, чтобы вызвать у зрителя чувство ностальгии).

Несмотря на специальные противопожарные кожухи, которыми оборудовались проекторы, пленка часто самовозгоралась без видимых причин, к тому же она была недолговечной и быстро приходила в негодность, поэтому в 50-е годы, с изобретением замены на триацетатной (лавсановой) основе, нитроцеллюлозную пленку запретили законодательно и перестали выпускать.

Если пленка рвалась посреди сеанса, ее требовалось срочно склеить скотчем, пока зритель в зале не начал швыряться попкорном. В советском варианте ничем не швырялись - вход в кинозал с едой был запрещен, но вот словами кидались, и иногда довольно обидными. У профессионалов процедура склеивания, проделываемая с помощью специальной рамки, занимала куда меньше времени, чем пятнадцатиминутная перезарядка проекционного аппарата, неизбежно сопровождавшая все передвижные кинопоказы начала века (на которых человек, ответственный за техническую часть, собственной будки не имел и потому пересиживал показ в зрительном зале).

И нельзя забывать о настройках яркости и резкости, которые механик тоже должен был знать как свои пять пальцев.

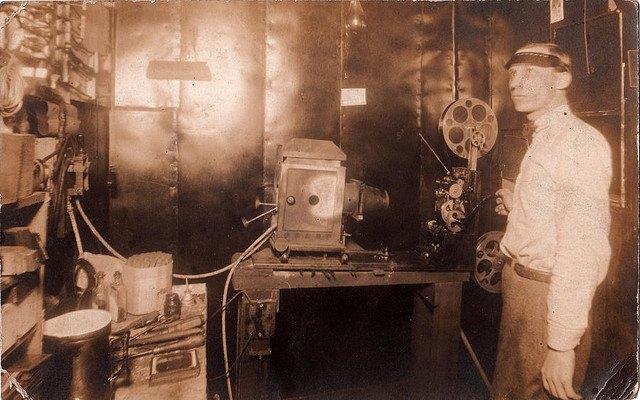

Рабочий день киномеханика длился от начала первого сеанса до финальных титров последнего, то есть мог начаться в девять часов утра, а закончиться в полночь. Новогоднюю ночь многие также проводили на рабочем месте - излишне говорить, что людям семейным в этом плане было непросто. Кроме того, в работе с аппаратом всегда существовал риск травмировать руки о его движущиеся части или обжечься, да и испарения разогретой пленки, которыми приходилось дышать весь день, ничуть не прибавляли здоровья (в трудовом договоре, подписываемом киномехаником, даже был специальный пункт насчет "профессиональных заболеваний").

Прибывшую в кинотеатр фильмокопию перед показом требовалось тщательно обследовать: все ли части на месте, нет ли брака или повреждений, о чем писался специальный отчет, - если же порча фиксировалась уже после показа, то и платил за нее механик из своего кармана (особенную группу риска представляли пленки, прошедшие реставрацию, значительно утратившие эластичность и оттого ломкие). Регулярный техосмотр аппаратуры, чистка и смазка деталей тоже были на нем - для чистки лентопротяжного механизма многими использовалась обычная зубная щетка.

Профессиональное отношение к работе даже позволяло сделать карьеру, после двукратного повышения став старшим киномехаником (это расширяло полномочия и, как следствие, отражалось на зарплате: "зеленым" студентам, например, не доверялась склейка пленки, для этого надо было обладать кое-каким опытом).

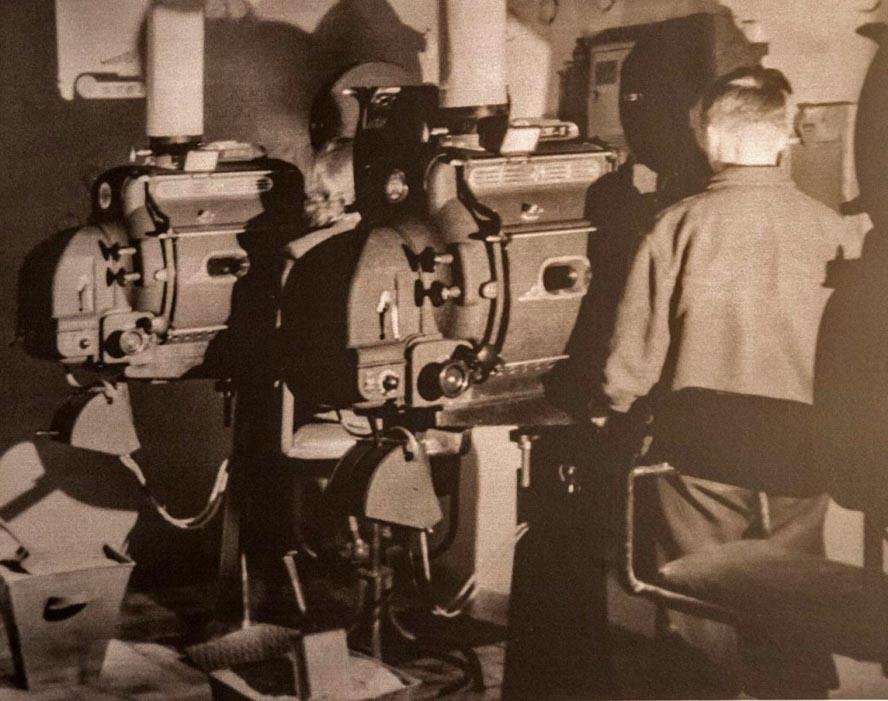

Работа была ответственная и физически непростая, поэтому киномеханики нередко трудились парами - последнее позволяло старшим делиться опытом с младшими и иметь подстраховку на случай всяких непредвиденных ситуаций типа поломки киноаппарата. Лишняя пара рук помогала оперативно устранить проблему и спасти репутацию заведения, поскольку запасной проектор имелся далеко не в каждом кинозале. Специфика профессии заставляла киномехаников радоваться своей незаметности: ведь если за целый день никто о нем не вспомнил, это значит, что все показы прошли без проблем, срывов, поломок и накладок.

Работа киномеханика подразумевала и выезд - на специальной машине или на чем придется. Кино показывалось как в неприспособленных для этого помещениях, так и на свежем воздухе.

Поэтому бытовавшее в советское время мнение, что киномеханики - это такие люди, которые запустили себе кино, а дальше хоть трава не расти: можно и выпить, и поспать, и отлучиться, - в корне неверно. Однако свободное время, конечно, выдавалось. И что же киномеханики в этот момент делали?

Перекусывали, а кто-то, вероятно, даже и выпивал - сегодня вездесущие службы безопасности, которым до всего есть дело, делают такой досуг невозможным. Многие, пресытившись бесплатным кино, урывали время на чтение книг. Синефилы не упускали возможности вырезать себе пару эксклюзивных кадров из любимого фильма для личной коллекции слайдов. (Старожилы вспоминают случай с советским пропагандистским киножурналом, в котором в 70-е годы мельком была обругана группа "Beatles". Молодежь валила в кино толпами, только чтобы увидеть трехсекундный кадр с ливерпульской четверкой, но и киномеханики не дремали - каждый откусывал себе по кадрику перед передачей пленки в следующий кинотеатр, так что в результате от "Битлов" в киножурнале не осталось вообще ничего.)

Переходу на "цифру" до самого последнего момента сопротивлялись многие кинодеятели, считающие, что пленка - "живая", и перевод старых фильмов в дигитальный формат разрушит "магию кино", поэтому пленочные фильмы надо и демонстрировать только с пленки.

Статистика говорит, что сегодня в Соединенных Штатах залов, работающих на старом оборудовании, осталось менее десяти процентов, и в следующие пару лет эта цифра сократится еще как минимум вдвое. Мировые объемы производства кинопленки упали в десятки раз - близок тот день, когда она уйдет в прошлое, как недавно ушли видеокассеты.

"Цифровой формат означает смерть кинематографа, каким я его знаю, - заявил Квентин Тарантино в Каннах в 2014 г. - Показы в цифровом формате превращают кино в телевидение. Если вам охота смотреть цифровой релиз, с тем же успехом можно и дома остаться". А режиссеры заставляют зрителей смотреть телевизор не дома, а публично, в кинотеатре. Тарантино в свойственной ему откровенной манере "прошелся" по коллегам, которые отвернулись от доброго старого кино, снятого на 35-миллиметровой пленке в пользу пресловутой модной "цифры".

С Тарантино согласились такие влиятельные коллеги, как Кристофер Нолан и Джей Джей Абрамс, в результате чего шесть крупнейших американских студий ("20th Century Fox", "Disney", "Warner Brothers", "NBC Universal", "Paramount" и "Sony Pictures") заключили с "Kodak" эксклюзивный контракт на поставку пленки для будущих нужд Голливуда. "Это, без сомнения, затратная затея, - прокомментировал продюсер Боб Вайнштейн февральское соглашение. - Но я не знаю, как бы мы смотрели в глаза некоторым нашим режиссерам, если бы не сделали этого".

Время покажет, чем обернется эта последняя отчаянная попытка спасти аналоговый кинематограф. Но сейчас у пленки действительно мощное лобби, о чем говорят хотя бы целлулоидные релизы 2014 года, среди которых "Отель "Гранд Будапешт"", "Интерстеллар", "Левиафан", "Врожденный порок", "Игра в имитацию" и прочие нашумевшие хиты. В позапрошлом году масла в огонь подлили новые "Звездные войны", пятая "Невыполнима миссия", "Бэтмен против Супермена", "Человек-муравей", "Мир Юрского периода" и другие фильмы, которых с нетерпением ждало огромное количество людей... В конечном счете даже скептики вроде Сэма Клементса, вдоволь поругавшись на сопутствующие неудобства, соглашаются с тем, что пленка - вещь совершенно особенная.

"Работая в кинотеатре, я получил шанс прикоснуться к кое-каким совершенно чудесным старым лентам, - признался Клеменс. - Недавно, например, я добыл копии "Зеркала" и "Сталкера" Тарковского. Там не хватает некоторых кадров, что говорит о возможных повреждениях во время показов, или, может, какой-то российский киномеханик решил вырезать себе кое-что для коллекции... Знаете, это совершенно удивительное ощущение - держать в руках пленки, которые показывались еще до вашего рождения. Мне нравится, что у каждого из этих фильмов имеется некий бэкграунд, своя собственная история. Это та самая вещь, которую нельзя сымитировать и которой у "цифровой" копии не будет никогда".

В принципе, спор между цифровым и пленочным кино напоминает спор между поклонниками цифрового и пленочного фотоаппарата, между поклонниками CD-дисков и виниловых пластинок. Это спор между старым и новым. Новое - необходимо, но и без старого никуда. Оно теплее и ближе. Недаром истинные меломаны предпочитают слушать записи не на дисках, а на пластинках с их неповторимым потрескиванием и шумами, а самые крутые фотографы утверждают, что лучше пленки все равно никто ничего не придумал, и снимают свои шедевры именно на пленку.

По материалам сайта www.film.ru и Артема Зайца